近年、世界的なボードゲームブームの中で、日本発祥ボードゲームにも注目が集まっています。日本独自の感性や文化を反映した作品が多く、海外のプレイヤーからも高い評価を受けています。特に日本製カードゲームの進化と人気はめざましく、洗練されたデザインや独自ルールが新しいプレイ体験を提供しています。

また、和風テーマ作品に見られる世界観や、日本人デザイナーが手掛けた名作には、日本ならではの美意識や物語性が凝縮されており、プレイするたびにその奥深さを感じることができます。伝統遊戯一覧から学べる文化性も見逃せないポイントであり、昔ながらの遊びが現代のボードゲームに影響を与えていることも興味深い点です。

国産戦略ゲームの戦術性に注目することで、単なる娯楽を超えた知的な駆け引きの魅力が味わえます。さらに、日本語対応作品の増加と背景には、国内外の需要に応えるための努力が見て取れ、より多くの人が日本発のゲームにアクセスしやすくなっています。

ゲームマーケット作品の広がりも、日本のボードゲーム文化の発展に大きく貢献しています。こうしたイベントを通じて、新進気鋭のデザイナーが登場し、日本文化モチーフが活きる設定を盛り込んだ独創的な作品が次々と生まれています。日本発創作ゲームの独自性と展望には、今後のさらなる可能性を感じさせる要素が数多く含まれています。

この記事では、日本発祥ボードゲームの魅力と進化について、様々な角度から紹介していきます。日本ならではの工夫と文化を体験できる作品の数々を、ぜひ知ってみてください。

- 日本発祥のボードゲームの特徴や魅力

- 日本人デザイナーによる作品とその傾向

- 日本文化や伝統を取り入れたゲームの存在

- 日本のボードゲーム市場や作品の広がり

日本で発祥のボードゲームの魅力とは

- 日本発祥ボードゲームの特徴を紹介

- 日本製カードゲームの進化と人気

- 和風テーマ作品に見られる世界観

- 日本人デザイナーが手掛けた名作

- 伝統遊戯一覧から学べる文化性

日本発祥ボードゲームの特徴を紹介

日本におけるすごろくの歴史は、一見シンプルに見えて、実は2つの異なる起源を持ちます。それが「盤双六」と「絵双六」です。

盤双六は、奈良時代に中国から渡ってきた戦略性の高い遊戯で、チェスのように盤上で駒を進めて戦う知的なゲームでした。宮中の高官たちが熱中しすぎたため、8世紀の『続日本紀』には「職務怠慢につながる」として禁止令が出た記録すら残っています。

一方、江戸時代に庶民文化として発展した絵双六は、サイコロを振って進むタイプで、今日のすごろくや人生ゲームに通じるスタイルです。教育、風刺、旅の案内などテーマが多彩で、子どもから大人まで幅広い層に親しまれました。

このように、日本のすごろくは単なる娯楽にとどまらず、当時の価値観や社会風刺、教育意図が込められた文化の一部として存在していたことがわかります。

現代のボードゲームにも受け継がれるDNA

現代の日本発ボードゲームには、絵双六から受け継がれた「テーマ性の豊かさ」や「遊びながら学べる」仕組みが色濃く見られます。

例えば、歴史や地域文化をモチーフにした作品、会話や空気を読み合うことで進行するゲームなどがそれにあたります。ルールがシンプルでとっつきやすく、プレイヤーの想像力や感情の交流を促す構成は、絵双六の流れをくんでいると言えるでしょう。

日本のボードゲームには、対話や気配りといった日本独自の価値観が色濃く表れています。欧米型の勝敗重視とは異なる、空気を読む遊び方の魅力をぜひ知ってください。

日本製カードゲームの進化と人気

日本製カードゲームは、長い歴史の中で独自の進化を遂げてきました。古くは「花札」や「百人一首」のような伝統的な遊戯があり、現代では「UNO」や「トランプ」とは一線を画す、日本独自の構成やデザインを持つ作品が注目を集めています。

最近では、「ナンジャモンジャ」や「はぁって言うゲーム」といった、アイデア勝負の軽量級カードゲームが人気を博しています。これらはルールがシンプルで覚えやすく、短時間で盛り上がれるため、家族や友人とのコミュニケーションツールとしても好まれています。さらに、カードのデザインに日本らしいユーモアやアート性が込められている点も、多くの支持を集める理由の一つです。

このように、日本製カードゲームは「誰とでもすぐに楽しめる」という点において、非常に完成度が高いといえます。ただ、シンプルさゆえに長期的な戦略性を求めるプレイヤーにとっては物足りなさを感じる場合もあります。したがって、プレイヤーの目的や人数に応じて選ぶことがポイントとなります。

日本製のカードゲームは、コンパクトなデザインの中に奥深い戦略性を持ち、幅広い世代に親しまれています。その独自の進化と人気の理由に注目してみてください。

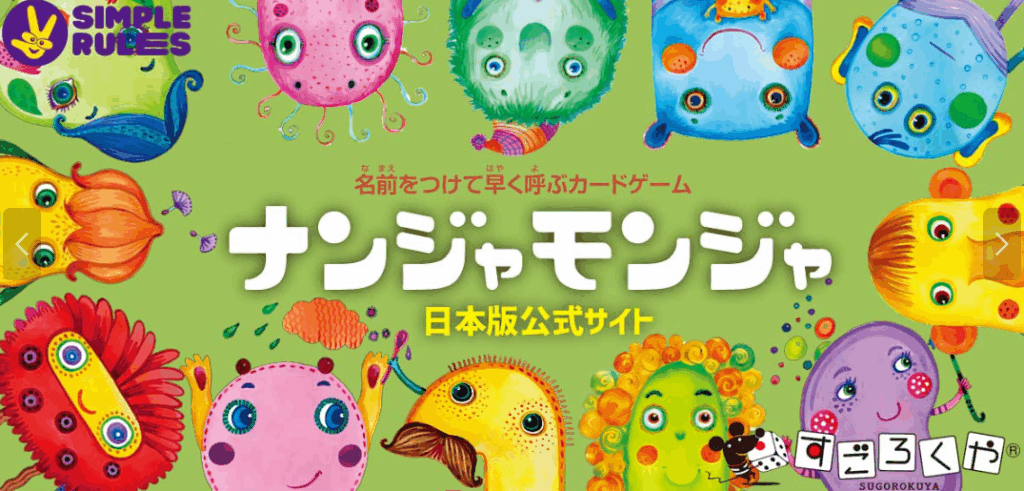

ナンジャモンジャ・シリーズ(ナンジャモンジャ・シロ / ミドリ)

『ナンジャモンジャ』シリーズは、ロシア生まれの爆笑記憶系カードゲーム。プレイヤーは順番にカードをめくり、描かれた謎の生物「ナンジャモンジャ族」に自由な名前をつけていきます。

同じキャラが再登場したら、誰よりも早くその名前を叫んだ人がカードを獲得。記憶力・瞬発力・ネーミングセンスが試される、子どもから大人まで盛り上がれる傑作です。

出典:Youtube Fischer’s-フィッシャーズ-より

| ジャンル | パズル/スピード系 |

| 効果 | 記憶力・注意力・瞬発力の向上 |

| 人数 | 2〜6人 |

| 時間 | 約15分 |

| 特徴 | 子どもが大人に勝てることも多く、世代を超えて盛り上がる |

和風テーマ作品に見られる世界観

和風テーマを採用したボードゲームは、視覚的にも文化的にも独特な世界観を提供してくれます。多くの作品では、日本の歴史、神話、四季、武士道などを題材にしており、遊びながら自然と日本文化の深みを感じられる構成になっています。

例えば、「天下鳴動」や「江戸職人物語」といったゲームでは、江戸時代の町人や商人の生活を疑似体験できます。これにより、プレイヤーはルールに従って駒を動かすだけでなく、時代背景に没入するような感覚を得られるのです。また、和風のビジュアルや素材の質感も魅力のひとつであり、手触りや見た目でも作品の雰囲気を味わえるよう設計されています。

一方で、海外プレイヤーや若年層にとっては、馴染みのない言葉やモチーフが難しく感じることもあるかもしれません。そのため、ルール解説や用語説明が充実しているかどうかが、和風テーマゲームの普及において重要なポイントとなります。

和風テーマのゲームは、単なる娯楽にとどまらず、文化的価値を伝える役割も果たしている点で、他のジャンルにはない独自の存在感を持っています。

日本文化の季節感や美意識を取り入れた和風ボードゲームは、プレイを通して日本の世界観に浸れる点が魅力です。どんな作品があるのか、その雰囲気を感じ取ってみてください。

天下鳴動

イメージ・JELLYJELLYCAFE

『天下鳴動(てんかめいどう)』は、戦国時代の日本を舞台にした陣取り型ボードゲーム。プレイヤーは武将となり、全国11の城を巡って勢力を拡大し、最終的に最も多くの得点を獲得した者が勝者となります。

出典:Youtube マーマン Asobi チャンネルより

| ジャンル | パズル/スピード系 |

| 効果 | 空間認識力の向上・論理的思考と計画力 |

| 人数 | 2〜4人 |

| 時間 | 約30分 |

| 特徴 | ・サイコロ3個を使った進軍システム ・城を制圧すると隣接地域に援軍を派遣でき、勢力が一気に広がる爽快感 |

江戸職人物語

『IKI 江戸職人物語』は、江戸時代の日本橋を舞台にした町人文化体験型ボードゲーム。プレイヤーは親方となり、職人や商人を雇い、育て、火事を乗り越えながら「粋(いき)」を極めることを目指します。

出典:Youtube ボードゲームあそびばチャンネルより

| ジャンル | 戦略系ユーロゲーム(重量級) |

| 効果 | 記憶力・注意力・瞬発力の向上 |

| 人数 | 2〜4人 |

| 時間 | 約60〜90分 |

| 特徴 | 職人育成システム・火事イベントによる緊張感・ロンデル式移動とアクション選択 |

日本人デザイナーが手掛けた名作

日本人デザイナーが生み出すボードゲームには、世界的な評価を受けている名作が数多くあります。特に近年では、国際的なアワードにノミネートされるような作品も登場し、日本のゲームクリエイターの発想力や表現力が注目されています。

こうしたゲームの特徴は、単なる勝ち負けだけではなく、遊ぶ過程での「感情の動き」や「人との関係性」までもデザインの一部として組み込まれていることです。例えば、感情表現をテーマにした『はぁって言うゲーム』は、声のトーンや表情を当てるシンプルなルールで、年齢を問わず笑いながら楽しめる作品として人気を集めています。一方、『ラブレター』のように、数枚のカードで濃密な読み合いができる作品は、ミニマルでありながらも深い戦略性が評価されています。

もちろん、すべてのゲームが万人向けとは限らず、作品によってはルールの独特さやアートワークの好みによって評価が分かれることもあります。ただし、日本人デザイナーの多くはプレイ体験を第一に考えており、「遊びながら人の気持ちを知る」「言葉以外のコミュニケーションに気づく」といった副次的な価値が自然と生まれるよう工夫されています。

世界でも高評価を得る日本人デザイナーによる作品には、繊細なルール設計と心地よい駆け引きがあります。その個性と工夫をぜひ感じてみてください。

伝統遊戯一覧から学べる文化性

日本には古くから伝わる遊戯が数多く存在し、それぞれが時代背景や生活文化と深く結びついています。伝統遊戯の一覧を見ていくと、それらが単なる娯楽にとどまらず、日本人の美意識や価値観、そして礼儀作法を育む教材でもあったことがわかります。

例えば、将棋や囲碁は「静かな戦い」とも言える競技で、戦略を練るだけでなく、相手の動きを尊重しながら進行することが求められます。これらは知能を鍛えるゲームでありながら、同時に礼儀や落ち着きを身につける機会にもなります。また、かるたや百人一首といった歌に親しむ遊戯では、文字や音の美しさに触れながら、日本語の表現力や記憶力を自然に育てることができます。

こうした伝統遊戯の中には、現代のボードゲームと共通する要素も多く見受けられます。それは「誰かと向き合う」「ルールを共有する」「勝敗だけでなく過程を楽しむ」という点です。ただし、遊ぶには一定の知識が必要なものも多く、現代の子どもたちにとっては敷居が高く感じられる場面もあるかもしれません。だからこそ、現代風にアレンジしたり、ガイド役が一緒に遊ぶことで文化的価値を伝えやすくなるのです。

双六や花札など、日本の伝統的な遊びには文化や時代背景が詰まっています。遊びを通じて歴史や価値観を学べるという点にも注目してみましょう。

日本発祥のボードゲームの代表例と注目作品

- 国産戦略ゲームの戦術性に注目

- 日本語対応作品の増加と背景

- ゲームマーケット作品の広がり

- 日本文化モチーフが活きる設定

- 日本発創作ゲームの独自性と展望

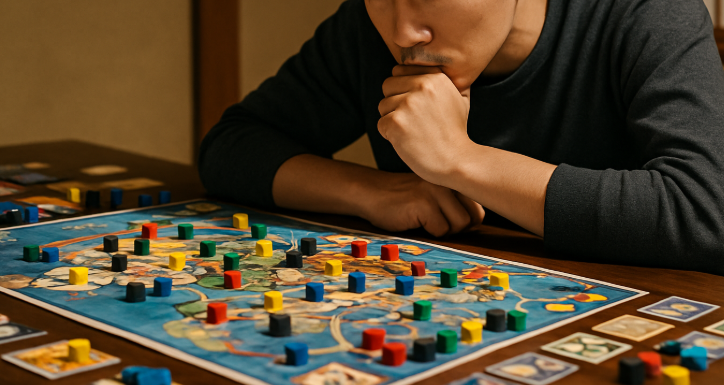

国産戦略ゲームの戦術性に注目

国産の戦略ゲームは、独特な視点と精緻なバランス調整が魅力です。特に日本のゲームデザイナーは、「少ないコンポーネントで深い選択肢を与える」ことに長けており、小規模ながらも高度な戦術が求められる作品を数多く発表しています。

たとえば『枯山水』というゲームでは、禅庭をテーマにしており、単なる資源獲得や勝利点の計算にとどまらず、美的センスや調和のとれた配置がスコアに大きく影響します。このように、欧米型の戦略ゲームとは異なり、内面的な要素や抽象的な概念がゲームメカニクスに組み込まれているのが特徴です。

また、日本人プレイヤーに合わせたテンポ感や細やかな配慮も、国産ゲームならではのポイントです。ルールの説明書が丁寧であったり、短時間で終わる設計になっていたりすることで、ボードゲームに不慣れな人でも挑戦しやすい構成になっているのです。

ただ、戦術性が高いがゆえに、初回プレイで全体像がつかみにくい場合もあります。そのため、最初はガイド役がいるとより理解しやすくなります。戦略を練る面白さと、繰り返すほどに増す深みが、国産戦略ゲームの魅力であり、静かな人気を支えている要因でもあります。

日本の戦略系ボードゲームには、心理戦や駆け引きを重視した独特の設計が見られます。単なる勝敗以上の面白さを感じてみてください。

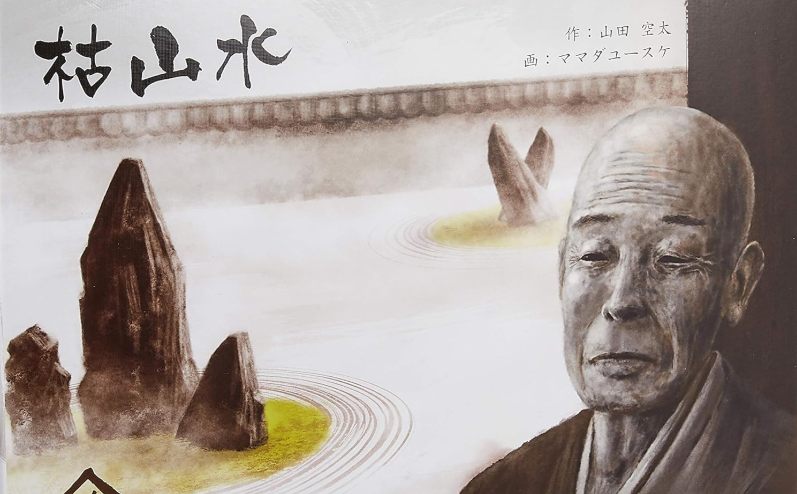

枯山水

『枯山水(かれさんすい)』は、禅僧となって美しい日本庭園を造ることを目指す、芸術性と戦略性が融合したボードゲームです。水を使わずに砂紋と石で自然の風景を表現する「枯山水」の様式を、ゲームとして体験できます。

出典:Youtube フクハナより

| ジャンル | アブストラクト戦略ゲーム |

| 効果 | 記憶力・注意力・瞬発力の向上 |

| 人数 | 2〜4人 |

| 時間 | 約60〜90分 |

| 特徴 | 砂紋タイルと石を配置して庭園を構築 |

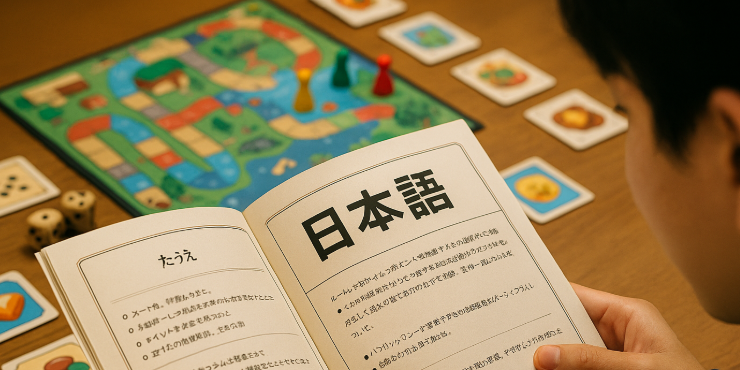

日本語対応作品の増加と背景

ここ数年、海外のボードゲームにおいて「日本語対応版」が急増しています。その背景には、国内市場の成長と、翻訳・ローカライズの需要が高まったことが関係しています。もともと英語圏で発売されていた名作ゲームが、現在では初めから日本語ルール付きで発売されることも珍しくなくなりました。

このような動きが加速したのは、日本のプレイヤー人口が増えたことが一因です。SNSや動画配信を通じて、ルール説明やレビューが広まり、「海外ゲームを遊んでみたい」という層が急速に増加しました。これに応える形で、出版社や翻訳チームが迅速なローカライズに取り組むようになったのです。

例えば、戦略性の高いユーロゲームや、カード主体のパーティーゲームなどは、日本語でのルールがなければ理解が難しいこともあります。しかし、現在では単に翻訳するだけでなく、フォントや言葉の言い回しまで丁寧に調整されたパッケージが販売されています。

ただし、日本語対応されたからといってすべての人にとって遊びやすくなるわけではありません。プレイ時間が長すぎたり、専門用語が多いゲームは、初心者にとって依然としてハードルが高いこともあります。それでも、国内外を問わず「より多くの人が遊べる環境」を整える動きは、今後も続くと考えられます。

海外発の人気ボードゲームにも日本語版が次々と登場しています。背景には日本のプレイヤー層の広がりがあります。対応作品が増えた理由を見てみましょう。

ゲームマーケット作品の広がり

「ゲームマーケット」とは、日本国内で最大規模のアナログゲームイベントであり、自主制作・少部数の作品が集まる貴重な場です。ここでは商業的な大手メーカーだけでなく、個人や小規模サークルによるオリジナル作品が多数出展されており、日本発祥の新たなゲーム文化が生まれる拠点となっています。

このイベントの魅力は、アイデアの自由度と多様性にあります。例えば、子ども向けの直感的なカードゲームから、大人同士でじっくり遊べる戦略型ボードゲームまで、幅広いジャンルが一堂に会するため、来場者は自分に合った一品を見つけやすいのです。

実際、ゲームマーケットから人気に火が付き、全国流通されるまでに成長した作品も存在します。これは、既存の出版流通だけに依存せず、クリエイターが自ら発信できる仕組みがあるからこそ実現できたことです。さらに、試遊スペースでは制作者本人からルール説明を受けられるため、作品への理解も深まりやすく、購買意欲にもつながります。

ただし、イベント当日は非常に混雑することもあり、事前のチェックや購入計画が必要です。また、限定部数の作品も多いため、気になるゲームは早めに確保しておくのが良いでしょう。これほどまでにクリエイティブな場があることで、日本のボードゲーム市場は年々新しい層を取り込みながら進化しています。

日本最大のボードゲーム即売会であるゲームマーケットでは、多くの個人作家が注目を集めています。新しい作品との出会い方に興味がある人は必見です。

日本文化モチーフが活きる設定

日本発のボードゲームには、しばしば「日本文化モチーフ」が取り入れられています。これは、海外ゲームには見られない独自の雰囲気や、視覚的な親しみやすさを生み出す要素として、国内外のプレイヤーから注目されています。

たとえば、和菓子作りをテーマにした『菓子道』や、祭りの屋台を題材にした作品など、日本人にとって身近なモチーフがゲームの中に登場します。このような設定は、ルール説明やゲームの世界観に入りやすくする効果もあり、特に初めてプレイする人にとってはとても助けになるポイントです。

また、海外プレイヤーにとっては「異文化体験」としても魅力があります。たとえば『花札』や『将棋』の要素を取り入れた現代風ゲームは、日本らしさを伝える教材的な側面もあり、海外のレビューサイトでもしばしば取り上げられています。

一方で、モチーフの選び方によっては誤解を招いたり、ステレオタイプな表現と受け取られる可能性もあるため、表現には繊細な配慮が求められます。それでも、伝統と遊び心を融合させた日本文化モチーフの設定は、多くの作品で個性を際立たせる力を持っており、今後も魅力的なゲーム世界を築く基盤となっていくでしょう。

神話や四季、風習などをテーマにした作品には、日本ならではの物語性があります。どのように文化的要素がゲームに活かされているのか注目してみましょう。

菓子道

『菓子道(Kashido)』は、和菓子をテーマにしたアブストラクト戦略型ボードゲーム。

美しい和菓子タイルを動かしながら、色と配置を見極めて得点チップを獲得し、最も“粋”な菓子職人を目指します。

出典:Youtube ドロップより

| ジャンル | アブストラクト・セットコレクション |

| 効果 | 記憶力・注意力・瞬発力の向上 |

| 人数 | 2〜4人 |

| 時間 | 約30〜60分 |

| 特徴 | 和菓子タイルの入れ替えによる戦略的配置 |

日本発創作ゲームの独自性と展望

日本発の創作ボードゲームは、日常の暮らしや四季折々の風景をテーマに取り入れることで、独特の魅力を放っています。「お弁当作り」や「花見」、「旅館経営」など、誰もが親しみを持てる題材をゲーム化することで、プレイヤーは物語に自然と入り込むことができ、世界観に深く没入できるのです。こうしたゲームの多くは短時間で遊べる設計になっており、現代の忙しい生活にも適したスタイルとして支持されています。

和の情緒と現代性が融合するゲーム設計

特に注目したいのは、アートワークやパッケージの美しさです。繊細なデザインやコンパクトな構成は、日本ならではの「美と機能の両立」を実現しており、海外からも高く評価されています。また、ゲームマーケットなどのイベントを通じて、同人クリエイターの作品が海外イベントに翻訳版として登場するなど、日本発ゲームの国際展開も進んでいます。

一方で、小規模な制作体制では製造コストや流通のハードルが高く、話題性の持続や市場への流通に課題が残されています。SNSや口コミが頼りとなるため、作品が一定の認知を得るまでには時間がかかるのが現状です。

そのため、今後はオンラインでの試遊や販売の仕組み作りがより重要になります。さらに、日本のクリエイターが海外市場と直接つながる機会が増えれば、新たな展開の可能性も広がっていくでしょう。実際に、クラウドファンディングを通じて海外ユーザーの支持を得た作品もあり、こうした動きは創作ゲームの未来を照らす兆しとも言えます。

このように、日本発の創作ボードゲームは独自性を保ちながら、世界へと確かな一歩を踏み出しています。

日本独自の発想から生まれた創作ボードゲームは、協調や感性を重視した進化を見せています。これからの展開にも目が離せません。

日本 発祥 ボードゲームの魅力と注目点まとめ

- 日本独自の発想から生まれたボードゲームが増えている

- カードゲーム分野でも日本製の人気が高まっている

- 和風のデザインやストーリーが国内外で評価されている

- 日本人デザイナーの創意工夫が世界に届いている

- 伝統的な遊戯を現代風に再構成する試みが見られる

- 戦略性に富んだ国産ボードゲームが注目されている

- 日本語に完全対応した作品が遊びやすさを高めている

- ゲームマーケットが日本の創作活動の拠点となっている

- 日本文化をテーマにした設定が没入感を高めている

- 純国産の創作ゲームは独自の世界観を持っている

- 海外にも輸出される作品が徐々に増えてきている

- 家族で楽しめる設計が日本市場に合っている

- コンパクトで持ち運びやすい仕様が多い

- 日本語の語感を活かしたタイトルやルールが印象的である

- 教育的価値を意識した開発傾向が強まりつつある