子どもの成長において、「学ぶ意欲」や「考える力」は教科学習だけでは十分に育ちにくいと感じていませんか?近年、注目されているのがボードゲームを活用した教育です。実はボードゲームには、子どもの非認知能力を育てる効果が期待できるほか、思考力を刺激する戦略系ゲームや、小学生に適した知育ゲームの特徴など、多くの学びの要素が詰まっています。

例えば、表現力を引き出す遊び方の工夫や、論理力を高めるルール設計の魅力は、教室では得がたい体験を子どもたちにもたらします。また、コミュニケーション力が自然に育つ過程や、集中力を養う時間制限付きのプレイなど、日常生活にも活かせるスキルを伸ばすことができます。

さらに、教育現場でも注目されるボードゲームは、学習意欲を引き出すボードゲーム活用の事例としても取り上げられており、家庭学習に取り入れる家庭も増えています。特に小学生の社会性を育てる協力型ゲームは、他者と関わる力を自然と育み、将来にわたって役立つ力となるでしょう。

この記事では、ボードゲーム 教育 できることについて多角的に紹介し、ボードゲームが持つ教育の可能性をわかりやすく解説していきます。

- ボードゲームが非認知能力や思考力を育てる具体的な方法

- 小学生に適した知育ゲームの特徴と選び方

- 教育現場でのボードゲーム活用の効果

- 協力型ゲームによって社会性や表現力が養われる理由

ボードゲームで教育できることを知る

- 非認知能力を育てる

- 思考力を刺激する戦略系ゲーム

- コミュニケーション力が自然に育つ

- 小学生に適した知育ゲームの特徴

- 表現力を引き出す遊び方の工夫

非認知能力を育てる

非認知能力とは、学力テストなどでは測れない「意欲」「協調性」「我慢強さ」「自己肯定感」などの力を指します。こうした力は、子どもが将来社会に出たときに必要とされる“生きる力”とも言えるでしょう。ボードゲームは、この非認知能力を遊びながら自然に伸ばせるツールとして注目されています。

例えば、勝ち負けに一喜一憂する過程で、自分の感情をコントロールする練習ができます。また、順番を待つ、ルールを守る、時には相手の立場になって考えるといった場面も多く、協調性や自己制御力が育まれます。これは学校や家庭では教えづらい力の一つです。

さらに、ボードゲームでは正解が一つとは限らない場面が多いため、「どうすれば良い結果になるか」を自分で考えて行動する習慣もつきやすくなります。このような経験の積み重ねが、将来的なチャレンジ精神や粘り強さにもつながっていくのです。

ただし、非認知能力を高めるには、大人の関わり方も重要です。子どもが失敗して落ち込んだときにどう声をかけるか、悩んでいるときにどんな支援をするかで、その効果は大きく変わってきます。

このように、ボードゲームは楽しいだけでなく、将来の学びや人間関係を支える力を育てる可能性を持っています。

遊びの中で感情のコントロールや協調性、粘り強さが育まれているかを意識してみましょう。

思考力を刺激する戦略系ゲーム

戦略系のボードゲームには、計画を立てたり、先を読んだり、相手の動きを予測する思考が求められます。つまり、短期的な判断力だけでなく、長期的な視点や柔軟な対応力が同時に鍛えられるのです。

例えば、「ブロックス」や「カタンの開拓者たち」などは、毎回異なる状況に対応しながら自分の行動を調整していく必要があります。自分のゴールを意識しながらも、他者の行動に応じて最適な選択肢を見つける力が求められます。

こうしたゲームでは「失敗して学ぶ」ことも大切です。自分の戦略がうまくいかなかった経験は、次にどう動けば良いかを考えるきっかけになります。その過程を通して、子どもたちは自分で考える力=思考力を深めていくのです。

ただし、難易度が高すぎると挫折感につながることもあるため、年齢や発達段階に応じたゲーム選びが欠かせません。最初はルールがシンプルで展開が早いゲームから始めると、飽きずに取り組める可能性が高くなります。

つまり、戦略系のボードゲームは、子どもたちが自分で「考える→試す→振り返る」経験を積める貴重な教材として機能します。

子どもが自分なりに考えて行動し、その結果を振り返るプロセスが含まれているかを確認しましょう。

ブロックス(Blokus)

『ブロックス』は、色と形の異なるピースをボード上に配置し、できるだけ多くのピースを置いた人が勝ちとなる陣取り型ボードゲーム。

ピースは角と角だけで接続可能という独特なルールがあり、空間認識・戦略思考・妨害と回避の駆け引きが楽しめます。

| ジャンル | 陣取り・アブストラクト・戦略系 |

| 効果 | 空間認識力・計画力・柔軟思考・集中力・前頭葉活性化 |

| 人数 | 2〜4人(2人プレイ時は1人2色) |

| 時間 | 約20〜30分 |

| 特徴 | 角と角だけで接続する独自ルール・年齢問わず遊べる・妨害と回避の駆け引きが熱い |

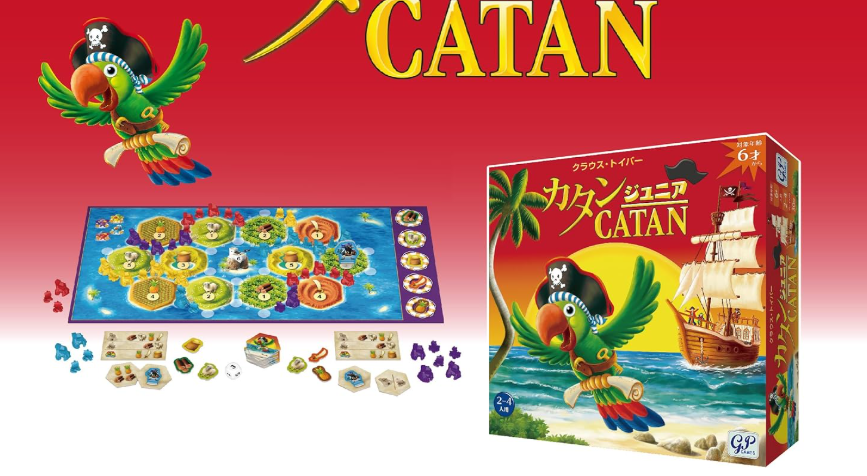

カタンジュニア

『カタンジュニア』は、世界的名作『カタン』の子ども向けバージョン。プレイヤーはサイコロを振って資源(木材・羊毛・パイナップル・サーベル・金貨)を集め、船や海賊キャンプを建設していきます。

先に7つの海賊キャンプを建てた人が勝利。交渉や複雑な建設ルールを省き、6歳からでも遊べるように再設計された入門戦略ゲームです。

出典:Youtube タクジ ボドゲ time.より

| ジャンル | 戦略系ボードゲーム |

| 効果 | 論理的思考が育ち順番やルールを守る力や空間認識・計画力・選択判断力の向上 |

| 人数 | 2人~4人 |

| 時間 | 約30分 |

| 特徴 | 交渉なし・資源交換がシンプルで子どもでも理解しやすい |

コミュニケーション力が自然に育つ

ボードゲームの魅力のひとつは、人とのやり取りが必須である点です。対面でプレイすることで、自然と「話す」「聞く」「反応する」といったコミュニケーションの基本を身につけることができます。

例えば、「人狼ゲーム」や「ナンジャモンジャ」などは、相手の表情を読み取ったり、自分の考えをうまく伝えたりすることが勝敗を左右します。こうしたやり取りの中で、会話のタイミングや言い回しの工夫など、実践的なコミュニケーションスキルが磨かれていきます。

また、勝ったときには喜び、負けたときには悔しさを共有する場面も多く、人との関わりの中で感情の表現や受け止め方も学ぶことができます。このプロセスは、友だちとの関係を築くうえで欠かせない土台となります。

一方で、口数の少ない子どもや、会話に苦手意識のある子には、最初から複雑なゲームよりも「会話の型」が用意されているゲームの方が取り組みやすいこともあります。例えば、質問に答える形式や、簡単な指示だけで進行できるものが向いています。

こうして、ボードゲームは楽しみながら人とのやり取りを経験できる“練習の場”として、大きな可能性を秘めているのです。

話す・聞く・伝えるといったやりとりの機会が十分に用意されているかをチェックしましょう。

人狼ゲーム

『人狼ゲーム』は、会話と推理を駆使して“正体”を暴く心理戦型パーティーゲームです。プレイヤーは「村人陣営」と「人狼陣営」に分かれ、それぞれの勝利条件を目指して議論を繰り広げます。村人は人狼を見つけ出して処刑すること、人狼は正体を隠しながら村人を減らしていくことが目的です。

ゲームは昼と夜のフェーズに分かれ、昼は全員で話し合い、怪しい人物を投票で処刑。夜は人狼が密かに村人を襲撃し、占い師や狩人などの能力者が情報を得たり守ったりします。誰が味方で誰が敵か分からない中で、言葉・表情・行動から真実を見抜くスリルが魅力です。

初心者でもルールを覚えればすぐに楽しめ、経験者同士なら高度な心理戦が展開される奥深いゲーム。人数や役職を調整すれば、家族・友人・研修など幅広い場面で活用できます。

出典:Youtube タクジ ボドゲ time.より

| ジャンル | 正体隠匿型・心理戦・会話重視のボード/カードゲーム |

| 効果 | 論理的思考力/コミュニケーション力/観察力・心理洞察 |

| 人数 | 6人~20人程度(多いほどスリリング) |

| 時間 | 20分〜60分程度 |

| 特徴 | 役職や陣営が隠されたまま進行し、推理力が試される心理戦が展開される |

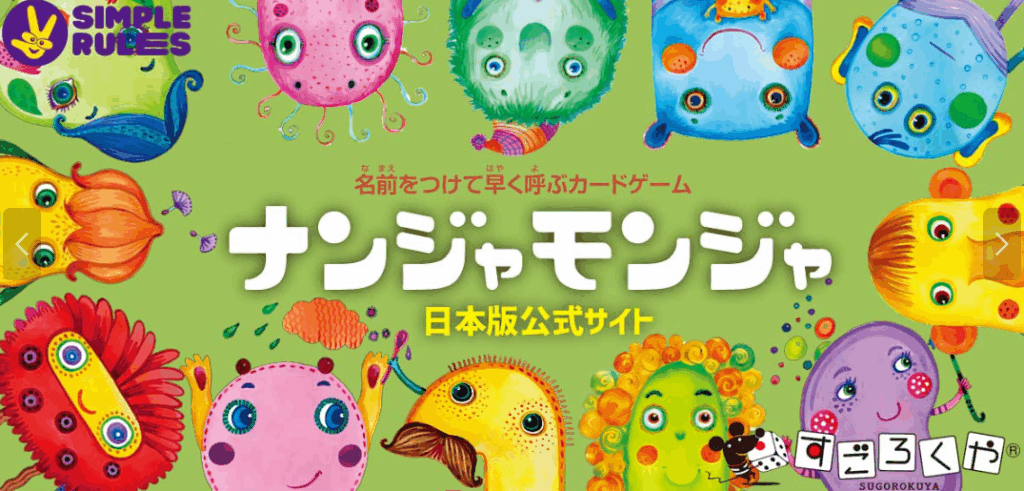

ナンジャモンジャ・シリーズ(ナンジャモンジャ・シロ / ミドリ)

『ナンジャモンジャ』シリーズは、ロシア生まれの爆笑記憶系カードゲーム。プレイヤーは順番にカードをめくり、描かれた謎の生物「ナンジャモンジャ族」に自由な名前をつけていきます。

同じキャラが再登場したら、誰よりも早くその名前を叫んだ人がカードを獲得。記憶力・瞬発力・ネーミングセンスが試される、子どもから大人まで盛り上がれる傑作です。

出典:Youtube QuizKnockより

| ジャンル | パズル/スピード系 |

| 効果 | 記憶力・注意力・瞬発力の向上 |

| 人数 | 2〜6人 |

| 時間 | 約15分 |

| 特徴 | 子どもが大人に勝てることも多く、世代を超えて盛り上がる |

小学生に適した知育ゲームの特徴

小学生向けの知育ゲームには、発達段階に合った「わかりやすさ」と「楽しさ」が求められます。特に、ルールがシンプルで達成感を得やすい構造になっていることが重要です。まだ論理的な思考や抽象的な概念に不慣れな時期だからこそ、視覚的に理解しやすく、すぐにゲームの目的がつかめることが、学びにつながる第一歩となります。

例えば、サイコロやカードなど具体的なツールを用いたゲームでは、子どもたちが目に見える形で情報を処理できます。また、「順番にカードを出す」「指示に従って行動する」などのルールがあると、自然に集中力や注意力も鍛えられていきます。

さらに、小学生が夢中になれるためには、勝ち負けだけでなく「参加すること自体が楽しい」と感じられる要素も欠かせません。協力型ゲームや役割を交代できる仕組みがあると、より多様な子どもたちが参加しやすくなります。

ただし、大人が内容を決めすぎると、子ども自身の発想力や判断力を発揮する機会が失われてしまうこともあります。そのため、ある程度自由な選択ができるゲーム構成が望ましいとされています。

このように、小学生に適した知育ゲームとは、「遊び」と「学び」のバランスが取れた、参加しやすく達成感が得られる内容であることが大切です。

対象年齢に合った難易度と、楽しみながら学べる要素がバランスよく含まれているかを見てみましょう。

表現力を引き出す遊び方の工夫

表現力は、相手に自分の考えや気持ちを伝える上で欠かせない力です。ボードゲームの中には、子どもたちの言葉・ジェスチャー・感情を使った表現を自然に引き出す仕掛けが組み込まれているものが数多くあります。これらを上手に活用することで、遊びながら表現の幅を広げることが可能になります。

例えば、お題をジェスチャーで伝えるゲームや、イラストを描いて仲間にヒントを出すタイプの遊びでは、子どもが「どう伝えたらわかってもらえるか」を考えながら行動します。このような場面を通して、自然と語彙や表現手段が増えていくのです。

また、遊び方に一工夫加えるだけでも、表現力を高める効果はぐんと上がります。例えば、「説明は3語以内にする」「体を使って表現する」などのルールを加えることで、より創造的なアイデアが必要になり、子どもの発信力が強化されます。

一方で、恥ずかしがり屋の子どもにとっては、自由に表現することがプレッシャーになる場合もあります。その際には、大人が失敗を受け入れ、どんな表現も尊重する姿勢を見せることが、安心感を育むポイントとなります。

このように、ゲーム内での「どう伝えるか」をテーマにした活動を通じて、子どもたちは表現力を無理なく育むことができます。

自由に話したり、ジェスチャーを使ったりできるようなゲームの進め方になっているかを確認しましょう。

ボードゲームで教育できる力を伸ばす

- 論理力を高めるルール設計の魅力

- 学習意欲を引き出すボードゲーム活用

- 集中力を養う時間制限付きのプレイ

- 教育現場でも注目されるボードゲーム

- 小学生の社会性を育てる協力型ゲーム

- ボードゲームが持つ教育の可能性

論理力を高めるルール設計の魅力

論理力とは、情報を整理し、筋道を立てて考える力のことです。ボードゲームにおけるルール設計は、この論理力を鍛える場として非常に有効です。なぜなら、ルールを守りながら勝つためには、自分の手番だけでなく、相手の動きやゲーム全体の流れを予測して判断する必要があるからです。

たとえば、道をつなげて得点を競うゲームや、手札を最適な順で出す戦略型ゲームでは、「なぜこの順番が良いのか」「どのカードを残すべきか」など、複数の要素を同時に考える必要があります。これはまさに論理的な思考を要求するプロセスです。

さらに、ルールが明確で一貫性があるゲームは、自然と「因果関係」を意識させます。ある行動がどんな結果を生むかを理解し、それに基づいて次の一手を決める体験を重ねることで、論理的な思考回路が育ちます。

ただし、複雑すぎるルールや例外の多いゲームは、逆に混乱を招きやすく、子どもにとって負担となることもあります。そのため、年齢や理解力に応じたルールの設計、またはルールのカスタマイズが必要になる場面もあるでしょう。

こう考えると、ルールに従いながら考えるボードゲームは、子どもにとって「考える楽しさ」と「筋道を立てて行動する力」の両方を学べる貴重な教材になるのです。

ルールに沿って順序立てて考える必要があるかどうかに注目してみてください。

学習意欲を引き出すボードゲーム活用

学びに対して前向きになるためには、「やってみたい」という気持ちを引き出すことが欠かせません。その点において、ボードゲームは自然な形で学習意欲を育てる手段として注目されています。何かを覚えさせるのではなく、自発的に考え、挑戦し、試す中で学びが進むため、子どもたちは「学んでいる」という感覚を持たないまま、集中して取り組めるのです。

例えば、算数的思考が必要なすごろく形式のゲームや、語彙力を問うワード系のカードゲームでは、知識そのものよりも「使う楽しさ」を体験できます。この「楽しみながらの学び」が、子どもたちの興味や好奇心を刺激するきっかけになります。

また、ゲームは短い時間で目標にたどり着けるため、小さな成功体験を積み重ねやすいのも魅力です。成功体験は「自分にもできるかも」という自信につながり、それが次のチャレンジ意欲を生むという好循環を作ります。

ただし、すべてのボードゲームが学習意欲を引き出すわけではありません。年齢や性格に合っていない内容だった場合、ルールに飽きてしまったり、逆に難しすぎて諦めてしまうこともあります。そのため、子どもの発達段階に合った内容や、達成感を感じられる仕組みがあるかどうかを見極めることが大切です。

学習に苦手意識を持っている子どもであっても、ゲームという遊びの中では自ら考え、挑戦する姿勢を見せることがあります。これを学習意欲のきっかけに変えるために、ボードゲームの活用は非常に有効な手段となるでしょう。

自分から「もう一回やりたい」と言いたくなるような楽しさと学びがあるかを見極めましょう。

集中力を養う時間制限付きのプレイ

時間に制限があることで、人は自然と「今やるべきこと」に意識を集中させます。この性質を活かしたボードゲームのプレイスタイルは、子どもの集中力を育てる手段として活用されています。特に、短時間で判断が求められるルールでは、子どもはゲームに没頭しやすく、周囲の刺激に気を取られにくくなる傾向があります。

例えば、「1分以内に答える」「砂時計が落ちる前に選ぶ」といった要素があるゲームでは、だらだらとプレイすることができません。このような設定により、今この瞬間に集中するトレーニングが自然に行われます。制限時間があると緊張感が生まれ、良い意味でのプレッシャーが集中を高めてくれます。

さらに、時間内に終わるという見通しが立てやすいことで、「終わらないかもしれない」という不安がなくなり、安心してゲームに集中することができます。これは特に集中が続きにくい子どもにとって、大きなメリットとなる要素です。

ただし、時間制限が過度に厳しい場合や、子どもがルールを把握しきれていない段階でタイムプレッシャーを与えると、逆に焦りやストレスにつながってしまうこともあります。そのため、最初は少し長めの時間設定にし、慣れてきたら短くしていくなど、段階的な導入が効果的です。

こうしたプレイ環境を整えることで、ボードゲームは「楽しく集中力を鍛える場」として活用できるようになります。学校生活や家庭学習にも通じる力として、集中力を育てる工夫を取り入れてみる価値は十分にあります。

時間に追われすぎず、子どもが集中しやすい制限時間になっているかどうかをチェックしましょう。

教育現場でも注目されるボードゲーム

近年、ボードゲームは教育現場でも広く注目を集めています。単なる遊びの道具としてではなく、「学びを支える教材」としての価値が認識され始めているからです。特に、子どもたちのコミュニケーション力や思考力、自己表現力など、教科書では学びにくい力の育成に効果があるとされています。

一部の小学校や放課後デイサービスでは、すでにボードゲームを取り入れた授業や活動が実施されており、協力型のゲームを使って「話し合い」「譲り合い」「戦略的思考」などを育てる取り組みが進んでいます。これは非認知能力の向上にもつながるとされ、教育分野の専門家からも注目されています。

また、ゲームを使うことで授業への参加意欲が高まり、普段は話すのが苦手な子どもでも自然に会話が生まれるなど、クラスの雰囲気づくりにも貢献しています。先生からの一方的な指導だけでなく、子ども同士が自発的に学び合うきっかけになる点も、大きな特徴といえるでしょう。

一方で、導入に際しては「教育効果が本当にあるのか」「ゲームにばかり頼ってよいのか」という声があるのも事実です。このような懸念に対しては、教育目標と連動した選定や使い方をすることで、単なる遊びに終わらせない工夫が必要となります。

このように、ボードゲームは教科の学習とは異なる切り口から、子どもたちの力を伸ばす補助教材としての役割を果たしており、今後さらに教育現場での活用が広がっていくことが期待されています。

勝敗だけでなく、協力することに楽しさや意味があると感じられるかがポイントです。

小学生の社会性を育てる協力型ゲーム

小学生の社会性を育てるために、協力型のボードゲームは非常に有効な手段です。このタイプのゲームでは、プレイヤー同士が対立するのではなく、同じ目標に向かって力を合わせるルールが基本となります。そのため、勝敗よりも「どう協力するか」「どんな役割を担うか」といった過程が重視されます。

例えば、ゲーム内で情報を分担して伝え合ったり、助け合わなければクリアできない場面では、自然と相手の立場に立って考える経験が積み重なります。また、プレイヤーの一人がミスをした場合にも、チーム全体でそのフォローを考えるようになるため、他者への寛容さや思いやりの心も養われます。

一方で、協力型ゲームはルールや役割の理解がやや複雑になる傾向があります。最初の導入時には、大人が丁寧にサポートし、勝ち負けにとらわれない遊び方の価値を伝えることが大切です。こうした遊びを通じて、子どもたちはコミュニケーション力やチームワークの土台を楽しく身につけることができます。

勝敗だけでなく、協力することに楽しさや意味があると感じられるかがポイントです。

ボードゲームが持つ教育の可能性

ボードゲームには、従来の教科学習では補いにくい力を育てる可能性があります。特に、思考力・判断力・表現力といった「非認知的な力」を育む場面では、教室の中だけでは得られない実践的な経験を提供してくれます。

ゲーム中には、状況を読み取り、相手の動きを予測しながら判断を下す場面が頻繁にあります。このプロセスは単なる遊びではなく、現実の問題解決に近い思考プロセスを子どもに求めます。また、ルールに沿って行動しつつ、自分の意見や意図を他者に伝える必要もあるため、対話力や語彙力の向上にもつながります。

さらに、テーマ性のあるゲームでは、社会や歴史、科学などの知識を自然に吸収できる設計も多く見られます。例えば、資源管理をテーマにしたボードゲームでは、限られた資源の使い方や分配の難しさを体感できます。このように、ボードゲームは知識と実践をつなぐ「学びの場」としての役割を持ち得るのです。

ただし、すべてのボードゲームが教育向きとは限りません。年齢や発達段階に応じて適切なゲームを選ぶことが重要であり、目的を明確にして活用することが効果を高めるポイントとなります。

学び・遊び・成長が自然に融合しているかを意識して、ボードゲームの選び方を見直してみましょう。

ボードゲーム 教育 できることで伸ばせる15の力

- 他者の感情を理解しようとする姿勢が身につく

- 状況を観察しながら判断する力が鍛えられる

- 発言するタイミングや聞く態度が自然と身につく

- 小学生でも無理なく参加できる設計がされている

- アイデアを言葉で表す練習になる

- ルールを守りながら考える癖がつく

- 正解が一つでない問いに慣れることができる

- 時間の中で集中する習慣が育つ

- 勝ち負けを通して感情のコントロールを学べる

- 学習内容をゲーム形式で繰り返し体験できる

- 仲間と協力して目的を達成する経験ができる

- 役割分担を通して責任感を養える

- 話し合いの中で意見の違いを受け入れる力が育つ

- 教室以外の場でも教育効果を発揮する

- 学びと遊びのバランスをとる力が自然と育つ