「ボードゲーム 自己肯定感 高い」と検索されているあなたは、おそらく子どもの自信や心の成長に関心があるのではないでしょうか。自己肯定感は、学力やスキル以上に、人生を前向きに歩んでいくための土台ともいえる力です。近年では、その自己肯定感を自然に育てる手段として「ボードゲーム」に注目が集まっています。

本記事では、ボードゲームにおける特徴と仕組みをはじめ、子どもの成長にどのような効果とメリットがあるのか、さらに非認知能力との関係性についても詳しく解説します。実際に子どもがどのように遊ぶのかを理解するために、遊び方とルールも紹介しつつ、それぞれのゲームが作られた開発背景と目的にも触れていきます。

また、年齢や発達段階に合わせた年齢別おすすめゲームや、具体的にどのようなものを選べばよいか迷っている方に向けたおすすめゲーム一覧も掲載しています。選ぶ際に押さえておきたい選び方のポイントや、目的に応じた自己肯定感を高めるゲームの選び方も、初めての方にもわかりやすく解説しています。

家庭や教育現場、療育支援などでの活用シーンも豊富に紹介していますので、子どもの自己肯定感を支える第一歩として、ぜひ最後までお読みください。

- 自己肯定感を育てるボードゲームの仕組みや効果

- 子どもの成長に役立つ非認知能力との関係性

- 年齢や目的に応じたゲームの選び方と活用法

- 実際におすすめできる具体的なゲームの一覧

ボードゲームで自己肯定感が高い理由とは

- 特徴と仕組み

- 効果とメリット

- 非認知能力との関係性

- 遊び方とルール

- 開発背景と目的

特徴と仕組み

ボードゲームの大きな特徴は、「楽しみながら学べる」という点にあります。子どもにとっては、勉強やトレーニングといった意識を持たずに参加できるため、自然な形で様々な力を育むことができるのです。特に自己肯定感を高めるよう設計されたボードゲームには、明確な目的とルールがあり、その中でプレイヤーが成功体験を重ねやすい構造になっています。

ボードゲームの仕組みは、「課題設定」「行動選択」「結果の受け止め」という3つのステップが基本です。例えば、自分のコマを進めるためにどのサイコロを使うか、誰と協力するか、どう駆け引きするかといった判断を繰り返すことで、自分の行動が結果に直結する経験を積むことになります。この経験が「自分で決めて成功した」という実感に変わり、自己評価の向上につながります。

さらに、最近ではプレイヤーの感情や思考を言葉にするよう促すゲームも登場しています。自分の考えをアウトプットする機会が増えることで、自分の存在や選択に意味があると認識できるようになり、より深く自尊心を育む効果が期待できます。

ただし、すべてのボードゲームが自己肯定感を高めるわけではありません。競争要素が強すぎたり、ルールが難解だったりすると、逆に挫折や失敗体験ばかりが記憶に残ってしまう場合もあるでしょう。子どもの年齢や性格に合ったゲームを選ぶことが、前向きな体験に導くための大切なポイントとなります。

効果とメリット

ボードゲームには、子どもたちの自己肯定感を高めるためのさまざまな効果とメリットがあります。最も大きな魅力は、成功体験を得やすい仕組みによって、「自分はできる」「自分は価値のある存在だ」と実感できる点です。これは、自分を認める気持ちを育てるうえで欠かせない要素です。

まず、ルールに従ってゲームを進める中で、子どもは自然と目標を意識するようになります。そして、小さな成功を積み重ねることで、「やり遂げた」「最後まで頑張った」という達成感が得られます。この達成感が、自己評価を少しずつ押し上げる原動力となるのです。たとえ勝てなかったとしても、「工夫した結果が出た」「相手と良い勝負ができた」といった評価を得ることも、自己肯定感を高める材料になります。

また、ボードゲームには、他者とのやりとりが欠かせません。ルール説明をしたり、順番を待ったり、相手のプレイを見て学んだりする中で、自分の考えや言葉が相手に通じた経験も自信に繋がります。これは、自分の存在が社会の中で「役に立っている」「価値がある」と感じられる場面でもあります。

ただし注意点として、勝ち負けに強くこだわりすぎると、かえって自己肯定感が下がってしまう可能性もあります。特に負けが続いた場合や、他のプレイヤーと比較されるような状況では、「自分はダメなんだ」と思ってしまうこともあるでしょう。このような時は、大人が声がけをして、過程や努力に目を向けるフォローが重要です。

このように、ボードゲームはうまく活用すれば、子どもに自信を与え、自分を認める気持ちを育てる有効な手段になります。

非認知能力との関係性

非認知能力とは、IQのような数値で測れる「認知能力」とは異なり、目標に向かって努力する力や感情をコントロールする力、他者と関わる力などを指します。これらは学校のテストでは評価されにくいものですが、将来の人生の質や幸福度に深く関係すると言われています。ボードゲームは、この非認知能力の発達と非常に相性が良いとされています。

というのも、ボードゲームには「計画を立てて行動する」「ルールを守る」「相手の気持ちを考える」「失敗から学ぶ」など、非認知能力の育成につながる要素が多く含まれているからです。プレイヤーは、その時々でどうすれば最善かを考え、結果に一喜一憂しながら自分の行動に責任を持つようになります。これはまさに、粘り強さや自己管理能力、他者への共感力を育むプロセスです。

また、自己肯定感も非認知能力の一部と考えられています。自分を肯定する気持ちがなければ、失敗を受け入れる柔軟性や他者との関係を築く力が育ちにくくなるためです。ボードゲームを通じて、「頑張った自分」「協力できた自分」「工夫できた自分」を肯定的に捉えられるようになることは、非認知能力全体の底上げにもつながっていきます。

一方で、ゲームの難易度や人間関係がうまくいかない場合は、逆にストレスや劣等感を抱いてしまうこともあります。そのため、非認知能力を効果的に育てるためには、子どもが安心して挑戦できる環境づくりが重要です。例えば、「失敗してもOK」「楽しむことが一番」といった価値観を共有することが、安心感を支える鍵になります。

このように、ボードゲームは非認知能力の育成に役立ち、それに伴って自己肯定感も自然に高まっていくことが期待されます。教育現場や家庭の中でも、もっと積極的に取り入れていく価値のあるツールと言えるでしょう。

遊び方とルール

ボードゲームは、ルールの中で自由に思考や行動ができるという特性を持ちます。これにより、単なる遊び以上の体験が得られるのが魅力です。特に、自己肯定感を高めるタイプのボードゲームでは、ルールが難解すぎないよう配慮されており、初めての子どもでも参加しやすい工夫が見られます。

多くの自己肯定感向上型ボードゲームは、「選択」「行動」「反応」のサイクルで構成されています。たとえば、キャラクターから褒め言葉を受け取るカードゲームでは、プレイヤーがカードを選び、設定されたルールに従って「誰から何を言われたいか」「どのセリフがうれしかったか」を判断していきます。このようなやり取りの中で、自分の感情と向き合いながら他者の視点も想像するという力が自然と育まれます。

また、ルールの中に「勝ち負け」の要素があまり強く組み込まれていない点も特徴的です。多くのゲームでは、優劣をつけるよりも「どれだけ楽しめたか」「自分らしさを表現できたか」といった過程が重視されます。特に低年齢向けのゲームでは、言葉の読み上げやジェスチャーなどを使い、まだ文字が読めない子どもでも感情を共有できるような仕組みが採用されています。

ただし、こうしたゲームを効果的に活用するためには、大人のサポートが重要です。ゲームの意図を正しく理解させたり、うまく言葉が出てこないときにフォローしてあげたりすることで、より深い気づきを得ることができるでしょう。遊び方そのものが学びになるのが、これらのボードゲームの大きな特徴です。

開発背景と目的

自己肯定感を育てるボードゲームの開発は、近年の子育てや教育の中で注目されている「心の成長」への関心の高まりから生まれました。特に、子どもが自分に自信を持ち、失敗を恐れずに行動できるようにするにはどうしたら良いかという課題に向き合う中で、多くの教育者や心理専門家がボードゲームの可能性に着目するようになったのです。

開発の背景には、「楽しい活動を通して心を育てる」というコンセプトがあります。ゲームという非日常の世界では、子どもたちは自由に想像し、普段とは違う役割になりきることができます。このような状況で「褒められる」「認められる」体験を積み重ねることで、心の奥底にある「自分なんてダメだ」という否定的な感情をやわらげることができると考えられました。

また、家庭の中でも手軽に実践できるようにという配慮もあります。自己肯定感を育むには日常の関わりが大切ですが、忙しい保護者にとって継続的な声かけは難しいこともあるでしょう。そこで、ゲームというツールを通して、自然な流れで「自分を認める体験」を得られるように設計されたのが、こうしたボードゲームです。

一部のゲームでは、心理学に基づいた設計も取り入れられています。たとえば、特定のワードを強調することでポジティブな自己イメージを形成する手法や、想像力を活用して感情を整理する技術などが応用されています。遊びながらセラピー的な効果が期待できることも、開発目的の一つに含まれています。

このような背景から生まれたボードゲームは、単なる娯楽にとどまらず、「育てるための道具」として活用されるケースが増えています。心の成長をサポートする新しい教育資源として、今後ますます注目される分野です。

自己肯定感が高いボードゲームの選び方

- 年齢別おすすめゲーム

- おすすめゲーム一覧

- 選び方のポイント

- 自己肯定感を高めるゲームの選び方

- 活用シーン

年齢別おすすめゲーム

ボードゲームを通じて自己肯定感を高めるには、子どもの年齢に合ったゲーム選びが欠かせません。年齢ごとに発達段階や理解力が異なるため、それに合わせた内容や遊び方が用意されたゲームを選ぶことで、より良い効果が期待できます。

まず、4歳前後の未就学児には、シンプルなルールで繰り返し遊べるゲームが適しています。例えば「こぶたのおんぶレース」は、サイコロを振って進むという基本的な動作を軸にしつつ、おんぶする協力プレイも取り入れており、達成感と楽しさの両方が味わえます。この年齢では、ゲームに勝つことよりも「参加できた」「友だちと関われた」という体験が自己肯定感に繋がります。

5〜6歳の子どもには、もう少しストーリー性や選択肢があるゲームが向いています。「キャット&マウス」や「バス・ストップ」などは、判断力や計算力も必要になるため、自分で考えて行動した結果が目に見える形で返ってくるのが魅力です。この成功体験が、「自分でできた」という実感を育みます。

小学生になると、ルールを理解して応用できる力も備わってきます。この年代には「すみっコぐらし日本旅行ゲーム」や「モノポリー ジュニア」といった、やや複雑な展開のあるボードゲームがおすすめです。ごっこ遊びや経済感覚を取り入れたルールは、より深い自信や主体性を育てる機会になります。地名を覚えたり、ルールに基づいた判断をしたりする中で、「学ぶ楽しさ」も得られるのが特徴です。

ただし、年齢に合っていても、子どもの性格や興味に合わないゲームを選んでしまうと、途中で飽きてしまったり、「自分には向いていない」と感じてしまうこともあります。選ぶ際には、難易度だけでなく、テーマやデザイン、プレイ時間なども合わせて確認することが重要です。

このように、年齢に応じたゲームを選ぶことで、子どもにとって無理のない範囲で自信を育てることができます。適切なタイミングで良い体験を積み重ねることが、自己肯定感の土台をつくる第一歩となります。

おすすめゲーム一覧

自己肯定感を高める効果が期待できるボードゲームには、年齢や発達段階に応じたさまざまな種類があります。ここでは、特に「自信を育てる」「自分を好きになる」ことに寄与しやすいゲームをいくつかご紹介します。楽しみながら自己評価を高めたいと考える方には、ぜひ知っておいてほしいラインナップです。

キャラホメ ソロ

最初に紹介したいのは【キャラホメ ソロ】です。このゲームでは、プレイヤーが好きなキャラクターから「ほめ言葉」をもらうという仕組みになっており、あたたかく前向きな言葉に触れることで、心がほっと和むような体験が得られます。

カードにはさまざまなキーワードが書かれており、それをヒントに「どんなふうに褒めてもらえたらうれしいかな?」と想像力を働かせて考えていく構成です。このプロセスは、自分の良いところに目を向けるきっかけとなり、「自分は大切な存在なんだ」と自然に感じられるようになります。

また、誰かと競う必要がないため、失敗を恐れることなく安心して自分と向き合えるのも大きな魅力です。自分自身を客観的に見つめ、気づかなかった魅力に出会えることも。

一人でゆったりとした時間を過ごしたい時や、心を整えたい時、気分が少し落ち込んでいる時などにもぴったり。遊びながら自己理解を深め、前向きな気持ちを育てることができる、やさしさに満ちたセルフケア系ボードゲームです。

出典:Youtube 福井県グルメかいぼーチャンネルより

どんなゲーム?

プレイ人数:1人(※通常の「キャラホメ」は2人以上)

対象年齢:小学生〜大人まで

プレイ時間:10分〜15分程度

目的:キャラクターカードの性格や特徴を読み取り、それを「ほめ言葉」に変換して書いたり、考えたりする

ルールと遊び方(基本)

- 「キャラクターカード」を1枚引く(例:「やんちゃなカエルくん」など)

- そのキャラクターの特徴をよく読み取る

- 自分なりの「ほめ言葉」を考えてカードの裏やメモに書く

- 自分の言葉で「こんなところがすごい」と言ってみる

特徴・魅力

- 一人でもプレイできるため、内省や心のトレーニングとして使える

- キャラを通して自分の価値観やほめポイントに気づける

- 教育現場やカウンセリング、自己理解ワークなどでも活用されている

- 「自分をほめる」練習にもなり、自己受容を育てる効果が期待される

どんな人に向いてる?

- 自己肯定感が低いと感じている人

- 他人をほめるのが苦手な人

- 子どもにポジティブな自己認識を育てたい保護者・教育者

- カウンセリングやワークショップで使いたい人

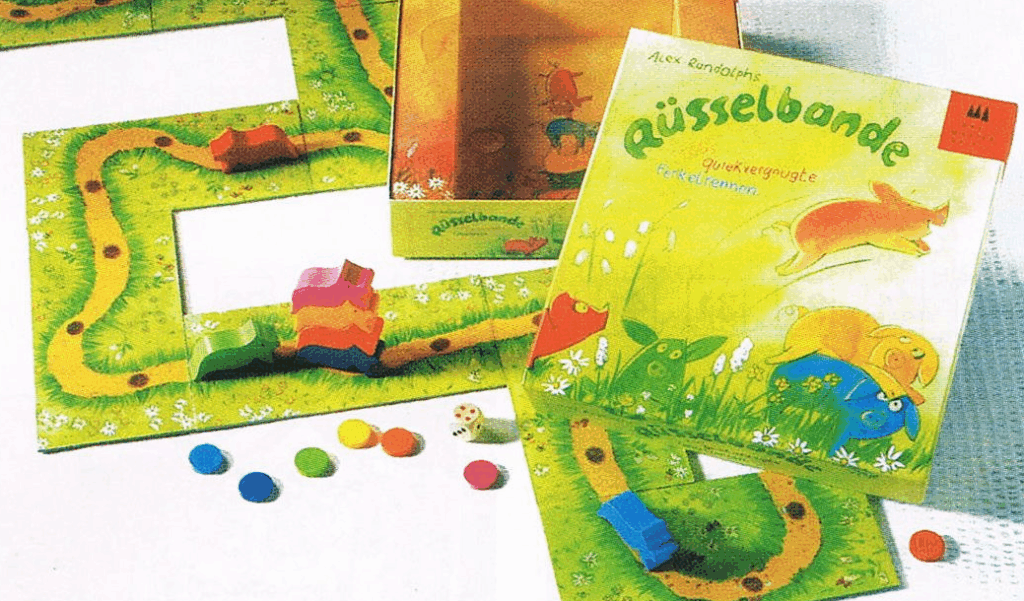

こぶたのおんぶレース

次におすすめするのは【こぶたのおんぶレース】です。このゲームの最大の魅力は、「勝ち負け」よりも「助け合い」や「思いやり」を重視している点にあります。ルールは、他のプレイヤーを“おんぶ”して進むというもので、一緒にゴールを目指す過程そのものが楽しい体験となります。

協力プレイの中で、子どもたちは自然と相手の立場を考えたり、困っている仲間を助けたりする気持ちを育むことができます。自分の行動が誰かの役に立つという成功体験は、自信や自己肯定感にもつながり、心の成長にも良い影響を与えます。

また、勝敗にとらわれず「みんなで楽しむこと」が目的となっているため、競争が苦手なお子さまや、はじめてボードゲームに触れる小さなお子さまにもぴったり。遊びながら人との関わり方を学べる、あたたかくやさしいゲームです。

出典:Youtube GPGAMESJPより

どんなゲーム?

プレイ人数:2〜4人

対象年齢:4歳以上

プレイ時間:約20分

目的:サイコロを振ってこぶたを進めながら、仲間をおんぶしてゴールを目指す

ルールと遊び方(基本)

- 各プレイヤーは自分のこぶたをスタート位置に置く

- 順番にサイコロを振り、出た目の分だけこぶたを進める

- 他のこぶたに追いつくと、その上に乗って「おんぶ」して一緒に進む

- 全員のこぶたがゴールした時点で、いちばん前にいるプレイヤーが勝ち

特徴・魅力

- 単純なルールで未就学児でも理解しやすい

- おんぶされる・おんぶするという関わりが協力性を育む

- 運とちょっとした戦略がバランスよく混ざっている

- 勝ち負けよりも「一緒に楽しむ」気持ちを育てやすい

どんな人に向いてる?

- 初めてボードゲームを遊ぶ幼児

- 他人と協力する楽しさを体験させたい保護者

- 友だちと楽しく関わる練習をしたい小さな子ども

- 成功体験よりも「参加する喜び」を大切にしたい家庭や施設

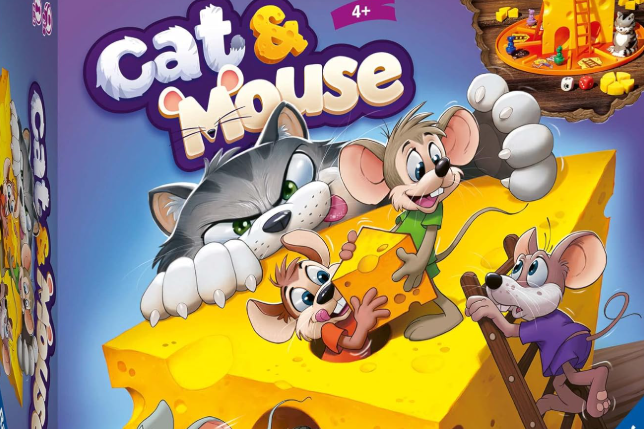

キャット&マウス

【キャット&マウス】も注目の一つです。プレイヤーがネズミとなって、猫に見つからないように注意しながら、できるだけ多くのチーズを集めることを目指します。一見シンプルなルールですが、どのタイミングで動くか、どのルートを選ぶかといった瞬時の判断や、リスクを取る勇気ある決断が求められるのがこのゲームの醍醐味です。

うまくチーズをゲットできた時には大きな達成感が得られ、「やった!」という体験が子どもの自己効力感(=自分にはできるという感覚)を高めるきっかけになります。また、もし途中で猫に捕まってしまっても、ゲーム自体が短時間で終わる構成なので、「次はこうしてみよう」と自然に再挑戦したくなる設計になっています。

その繰り返しの中で、失敗を恐れず挑戦する姿勢や、目標に向かって工夫を重ねる楽しさを学ぶことができます。ルールも分かりやすくテンポが良いため、小さなお子さまから大人まで、幅広い年代で盛り上がれるゲームです。

出典:Youtube カフェバー隠れ家【ボードゲームカフェ】より

どんなゲーム?

プレイ人数:2〜4人

対象年齢:5歳以上

プレイ時間:約20分

目的:ねずみ役となって、チーズを集めながらネコから逃げきること

ルールと遊び方(基本)

- プレイヤーはねずみのコマを担当し、順番にサイコロを振って移動する

- チーズのあるマスに止まるとチーズをゲット

- 一定のタイミングでネコが動き出し、ねずみを追いかける

- ネコに捕まらずにできるだけ多くのチーズを持ち帰ったプレイヤーが勝ち

特徴・魅力

- ハラハラする要素があり、集中力を維持しやすい

- 簡単な戦略や判断力が必要で、思考力が鍛えられる

- 成功・失敗が明確なので達成感が得られやすい

- キャラクターの可愛さで遊びやすい雰囲気がある

どんな人に向いてる?

- ゲーム慣れしてきた幼児〜低学年の子ども

- 判断力や行動選択を練習させたい保護者

- 達成感を積み重ねたいタイプの子ども

- 家族での時間にちょっとした刺激が欲しい場面

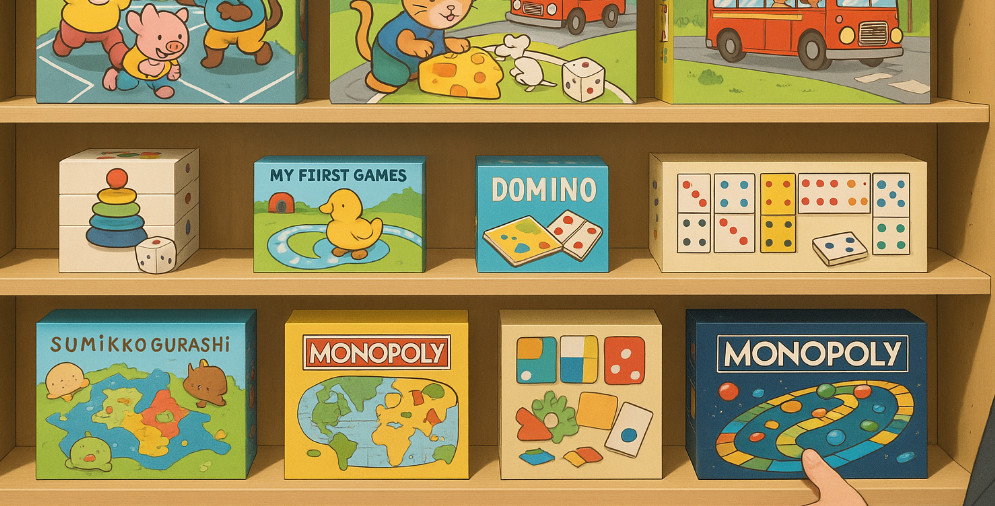

すみっコぐらし 日本旅行ゲーム

【すみっコぐらし 日本旅行ゲーム】は、全国の地名や観光地に親しみながら、おもいでカードを集めていくボードゲームです。

このゲームでは、すみっコぐらしのキャラクターたちと一緒に日本各地を旅する感覚を味わうことができ、子どもたちは遊びながら自然と地名や地域の特色を覚えることができます。

また、ゲームの進行は「ごっこ遊び」の要素が多く含まれており、自由な発想で物語を膨らませながらプレイすることができます。そのため、子どもの想像力や表現力を豊かに育むとともに、自分の体験や気持ちを大切にする姿勢を育てる手助けにもなります。

ただのボードゲームにとどまらず、遊びの中に学びや心の成長が詰まった、親子で楽しめる知育ゲームとしてもおすすめです。

出典:Youtube カフェジョカビエより

どんなゲーム?

プレイ人数:2〜4人

対象年齢:6歳以上

プレイ時間:約30〜45分

目的:すみっコぐらしのキャラになって日本全国を旅しながら、思い出カードを集める

ルールと遊び方(基本)

- サイコロを振ってボード上を移動し、各地の名所を巡る

- 名所でミッションをこなすと「思い出カード」がもらえる

- ゲーム終了時に思い出カードの点数が高い人が勝ち

- 「すみっコスキル」などキャラごとの特性を使って有利に進められる

特徴・魅力

- 日本の地名や名物を楽しく学べる内容になっている

- 自分で行き先や行動を選ぶので主体性が育つ

- キャラクターの魅力と学びが両立している

- 旅行気分で遊べるので飽きにくい構成

どんな人に向いてる?

- すみっコぐらしが好きな子ども

- 小学校低〜中学年の子ども

- 楽しみながら地理に興味を持たせたい家庭

- ごっこ遊びやストーリー性が好きなタイプ

モノポリー ジュニア

最後に紹介する【モノポリー ジュニア】は、金銭感覚や交渉力などを楽しく学べるバランスの良いゲームです。勝つためには工夫と判断が求められるため、成功したときの喜びが自信に直結しやすい特徴があります。また、他のプレイヤーとのやり取りを通じて「自分の判断がうまくいった」という納得感も得られます。

このように、それぞれのゲームには異なる魅力がありますが、いずれも自己肯定感の育成にプラスとなる要素が盛り込まれています。お子さまの性格や年齢に合わせて選ぶことで、より効果的な学びと喜びを提供できるでしょう。

出典:Youtube ここききチャンネル / Coco Kiki Channelより

どんなゲーム?

プレイ人数:2〜4人

対象年齢:5歳以上

プレイ時間:約20〜30分

目的:お金のやり取りや物件の売買を通して、もっとも多くの資産を持つこと

ルールと遊び方(基本)

- サイコロを振ってボードを進む

- 止まったマスにお金を払ってお店を買うことができる

- 他のプレイヤーがそのマスに止まると料金をもらえる

- お金がなくなった人が出た時点で、最も多くのお金を持っている人が勝ち

特徴・魅力

- 本格的な経済ルールをやさしく学べる設計

- 「買う」「払う」「もらう」の経験を通じて金銭感覚が養える

- シンプルながら繰り返し遊べる内容

- 大人も一緒に盛り上がれるゲーム性

どんな人に向いてる?

- 金銭感覚や数字への興味を育てたい家庭

- 数の計算や順序を遊びながら練習したい子ども

- 「勝ちたい!」という気持ちを励みにできるタイプ

- 初めての戦略系ボードゲームとして取り入れたい場面

選び方のポイント

自己肯定感を高めるためのボードゲームを選ぶ際には、単に「人気があるか」「年齢に合っているか」といった表面的な要素だけでなく、ゲームの内容や設計意図をよく見極めることが大切です。特に、子どもが安心して挑戦できるか、自信を積み重ねられるかという視点が欠かせません。

まず確認しておきたいのは「成功体験を得られる設計かどうか」です。運任せではなく、自分の選択や行動が結果に結びつくような構造になっているゲームは、プレイヤーに「できた」という感覚を与えやすくなります。努力が報われるという体験は、自己肯定感を高める大きな要因になります。

次に重要なのが「勝敗のバランス」です。競争要素が強すぎるゲームは、勝ったときは気持ちよくても、負けたときに大きな挫折を感じることがあります。初心者や自己評価が低めの子どもには、勝ち負けにこだわらない協力型のゲームや、プレイヤーごとに異なる目的があるゲームが向いています。

また「子ども自身の関心に合っているかどうか」も見逃せないポイントです。すみっコぐらしのように好きなキャラクターが登場するゲームは、自然と気持ちが乗りやすく、楽しさの中で自己表現が促されます。好きな世界観で遊ぶことで、普段は言えない思いや考えを言葉にできるようになることもあります。

そして「操作のしやすさ」や「ルールのわかりやすさ」も見ておくべきです。文字が読めない幼児の場合は、絵や色で直感的に理解できるゲームの方が好まれます。逆に、年齢が上がるほど戦略性や想像力が問われるものにチャレンジしてもよいでしょう。

最後に、保護者が「一緒に楽しめるか」も大切な視点です。大人が面白そうに取り組んでいると、子どもも前向きに取り組みやすくなります。また、ゲーム中の声かけやフォローによって、「うまくできたね」「その考え方いいね」といった肯定的なフィードバックを与えることができれば、より効果的に自己肯定感を育てることができます。

このように、目的に応じた適切なゲーム選びが、子ども自身の成長を大きく後押ししてくれます。選ぶ段階から意識を向けることで、ボードゲームの持つ力を最大限に引き出すことができるでしょう。

自己肯定感を高めるゲームの選び方

自己肯定感を高めることを目的としてボードゲームを選ぶ際には、ただ年齢や人気に合わせるだけでは不十分です。子どもが「自分には価値がある」「やってみてよかった」と実感できる仕組みを持ったゲームであるかどうかを見極めることが重要です。そのためには、いくつかの具体的な視点から選ぶことをおすすめします。

第一に注目したいのが、「成功体験の提供方法」です。自己肯定感の土台は、「やってみたらうまくいった」という経験から生まれます。そのため、自分で考えた行動がゲーム内で良い結果につながる設計のゲームが理想です。単なる運だけで勝敗が決まるものよりも、工夫や判断が反映されるタイプの方が効果的です。子ども自身が「自分でやったからこうなった」と理解できる構造であることが大切です。

次に見るべき点は、「感情を言葉にできるかどうか」です。自己肯定感を育てるには、自分の気持ちを受け止めたり、他人と共有したりするプロセスも欠かせません。キャラホメのように、褒め言葉を選ぶ・考える・想像するような形式のゲームでは、自分の感情に意識を向ける機会が自然と生まれます。言葉で表現することが苦手な子にも、カードやビジュアルがサポートとなりやすく、安心してプレイできます。

また、ルールがシンプルで達成しやすいものを選ぶことも大切です。ゲームの内容が難しすぎると、理解できなかったり途中で飽きたりしてしまい、かえって「自分はできない」と感じてしまうリスクがあります。初めての子や年齢の低い子には、操作が直感的でわかりやすい構成のものを選びましょう。

さらに、自己肯定感を高めるゲームには「誰かに認められる」要素も含まれていることが多いため、協力型や共感を促す設計であるかどうかもポイントになります。他の人と一緒に遊びながら、自分の行動がポジティブに受け止められた経験は、他者との関係の中でも自信を得るきっかけとなります。

最後に忘れてはならないのが、子どもの興味とのマッチングです。可愛いキャラクター、好きなテーマ、操作が楽しい仕掛けなど、「このゲームが好き」という気持ちそのものが、積極的な関わりを生み出します。結果として、より多くの成功体験や感情のやりとりができるようになり、ゲームの本来の目的を最大限に活かすことができるのです。

活用シーン

自己肯定感を高めるボードゲームは、日常のさまざまな場面で活用することができます。ただ「遊び」として取り入れるだけでなく、子どもの成長や心のケアをサポートするツールとしても役立ちます。ここでは、実際に活用できる具体的なシーンをいくつかご紹介します。

まず最も一般的なのは、家庭での遊び時間です。特に、保育園や学校から帰ってきたあとのリラックスタイムや、週末の家族との団らんに取り入れると効果的です。ゲームを通して子どもと自然に会話が生まれるため、日常の中では聞けないような気持ちや考えを引き出すきっかけにもなります。また、忙しい日々の中で保護者が子どもにポジティブな言葉をかける余裕がない場合でも、ゲーム内の仕掛けがその代わりを果たしてくれます。

一方、保育施設や教育現場でも注目が集まっています。クラス内での自己紹介が苦手な子や、友だちとの距離をなかなか縮められない子にとって、共通のルールの中で自然と関われるボードゲームは心理的なハードルを下げる手段になります。特に協力型ゲームでは、勝ち負けよりも「一緒にやり遂げた」感覚を得やすく、人間関係の中での自信にもつながります。

また、カウンセリングや療育支援の場でもボードゲームは有効です。子どもの気持ちを言語化させたいときや、自己表現が苦手な子に対して、キャラホメのようにキャラクターを介して気持ちを伝えるゲームは、感情の理解と整理に役立ちます。特に一人で遊べるゲームは、内向的な子どもにも取り入れやすい特徴があります。

さらに、入学や進級など生活環境が変わるタイミングにも活用しやすいです。このような時期は、子どもが不安を感じやすく、自信を失いやすい状況になりがちです。そんなときに、安心できるルールの中で「できた」「楽しかった」という体験を重ねることで、環境の変化に前向きに向き合えるようサポートできます。

このように、ボードゲームは日常のちょっとした時間から専門的な支援の現場まで、幅広く応用できるツールです。遊ぶこと自体が目的ではなく、「心を整える」「自分を認める」きっかけを作るものとして、生活の中に取り入れてみる価値があります。

ボードゲームで自己肯定感が高い理由を総まとめ

- 自己肯定感を高める設計が意図的に盛り込まれている

- 遊びながら自然と成功体験が得られる構成が多い

- 子どもの考えや選択が肯定されるルール設計になっている

- 感情表現をうながすカードや演出が用意されている

- 勝敗にこだわらず挑戦する過程が重視されている

- 非認知能力の育成がゲームを通じて促進される

- 他者との関係性の中で自分の価値を感じられる

- 達成感と承認が得られる仕掛けが含まれている

- 年齢ごとの発達に合ったゲームが選べる

- 協力プレイや対話型のゲームが多く安心感を持てる

- 興味関心に合ったデザインで主体性が引き出される

- 親子や保育者との関わりが深まりやすい

- 遊びの中で自己理解が進むよう構成されている

- 日常・教育・療育など幅広い場面で活用しやすい

- 子ども自身が「できた」と実感できる仕掛けがある