6歳という年齢は、言葉の理解力や感情表現、社会性が大きく発達する重要な時期です。そんな成長を家庭で楽しく支える方法として注目されているのが「ボードゲーム 発達支援 6歳」という視点です。本記事では、発達に役立つ知育ボードゲームとは何かをはじめ、人気がある6歳向けゲームの特徴、誕生日に贈るボードゲーム プレゼントの選び方などを具体的に紹介します。

また、家族で楽しめるボードゲーム 家族時間を通じて自然にコミュニケーションが深まり、集中力を育てるボードゲーム 集中力編のように、遊びながら学べる環境づくりにも触れています。簡単で楽しめるボードゲーム 簡単操作は初めての方にも安心で、遊び方で違いが出る工夫とは、という視点ではルール理解の促し方を紹介しています。

さらに、ボードゲーム ランキングで選ぶ基準を押さえつつ、6歳におすすめの遊びと発達支援の実例も踏まえて、読解力を伸ばすボードゲームの選び方や、ボードゲームで身につくルール理解力についても解説。最後には、失敗体験が育てる挑戦と耐性の芽生えに注目し、失敗を肯定的に捉える力を育むゲームの選び方もお届けします。

- 6歳児の発達支援に適したボードゲームの選び方がわかる

- 読解力やルール理解を育む遊び方の工夫が学べる

- 家庭でできる発達支援の具体的な実践例を知ることができる

- 失敗体験を通じて挑戦する力や耐性を育てる方法がわかる

ボードゲームの発達支援で6歳に効果的な選び方

- 発達に役立つ知育ボードゲームとは

- 人気がある6歳向けゲームの特徴

- 誕生日に贈るボードゲーム プレゼント

- 家族で楽しめるボードゲーム 家族時間

- 集中力を育てるボードゲーム 集中力編

発達に役立つ知育ボードゲームとは

発達を支える知育ボードゲームは、単なる娯楽ではなく、6歳児の成長に必要な多くの力を引き出す道具として活用されています。読解力の芽生えを促す仕組みや、ゲーム特有のルール理解を通じて得られる論理的思考の育成など、その効果はさまざまです。

例えば、ルールがシンプルでイラストが多く使われているゲームは、子どもがルールを言葉で理解しようとする姿勢を育てます。言葉を目で追いながら「このカードが出たらどうするのか?」と自分なりに解釈し、遊びの中で自然に読解力の基礎を築いていけるのです。

また、ゲームを通じて順番を守ったり、負けたときの悔しさを経験したりすることで、社会的なルールや感情のコントロールも学びやすくなります。勝ち負けがあるボードゲームでは「失敗してもまた挑戦すればいい」という感覚が身につくため、失敗を恐れない心の土台づくりにもつながります。

一方で、知育を意識しすぎてルールが複雑になりすぎると、かえって子どもが混乱しやすくなることもあります。そのため、親が横でサポートしながら一緒にプレイすることで、安心感と理解の深まりを両立できます。知育効果を最大限に引き出すには、子どもの発達段階に合ったゲーム選びと、無理のない関わり方が大切です。

人気がある6歳向けゲームの特徴

6歳向けの人気ボードゲームには、特有の構成や工夫が見られます。子どもの発達段階に合った内容でありながら、家族全員が楽しめる設計になっている点が、多くの親御さんから支持を集めています。

主な特徴として、まず第一に「自分で考えて動ける要素」があることが挙げられます。選択肢の中から一つを選んで行動するタイプのゲームは、自発性と計画性を促します。こうした経験が積み重なることで、子どもは自分の選択に責任を持ち始め、論理的な判断力を育てていきます。

また、わかりやすいルールと視覚的なデザインも共通したポイントです。文字だけではなく、絵やシンボルを使ってルールを伝えることで、読み書きが得意でない子どもでも感覚的に理解できるようになります。これにより、早い段階でルール理解の土台ができ、スムーズにゲームへ没頭できるのです。

さらに、協力型や短時間で完結する形式のゲームも人気があります。これは、集中力が持続しづらい年齢特性に配慮されているからです。短い時間でも繰り返し遊べる内容は、学び直しや再挑戦にもつながり、失敗を恐れず取り組む習慣づけにも役立ちます。

このような特徴があるゲームは、遊びながら発達を後押しするだけでなく、家庭内のコミュニケーションにも良い影響を与えるのが魅力です。

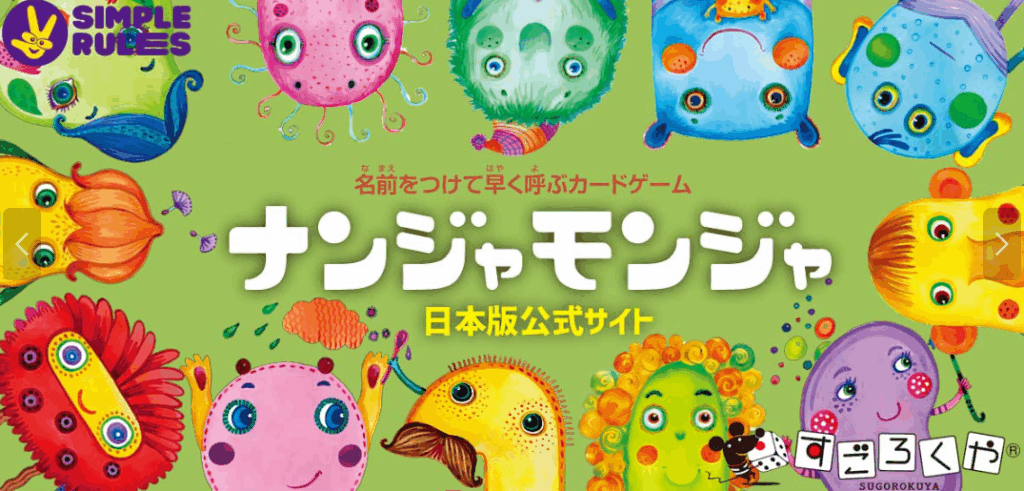

ナンジャモンジャ・シリーズ(ナンジャモンジャ・シロ / ミドリ)

『ナンジャモンジャ』シリーズは、ロシア生まれの爆笑記憶系カードゲーム。プレイヤーは順番にカードをめくり、描かれた謎の生物「ナンジャモンジャ族」に自由な名前をつけていきます。

同じキャラが再登場したら、誰よりも早くその名前を叫んだ人がカードを獲得。記憶力・瞬発力・ネーミングセンスが試される、子どもから大人まで盛り上がれる傑作です。

出典:Youtube QuizKnockより

| ジャンル | パズル/スピード系 |

| 効果 | 記憶力・注意力・瞬発力の向上 |

| 人数 | 2〜6人 |

| 時間 | 約15分 |

| 特徴 | 子どもが大人に勝てることも多く、世代を超えて盛り上がる |

ドブル(Dobble)

『ドブル(Dobble)』は、2枚のカードを見比べて共通する絵柄をいち早く見つけて宣言するスピード系カードゲーム。すべてのカードは「どの2枚を選んでも必ず1つだけ共通の絵柄がある」という数学的構造で作られており、観察力・瞬発力・語彙力が試されます。1セットで5種類のルールが遊べるため、飽きずに何度も楽しめるのが魅力。

出典:Youtube シロクロゆうぎより

| ジャンル | スピード・観察系 |

| 効果 | 記憶力・注意力・瞬発力の向上 |

| 人数 | 2〜8人 |

| 時間 | 約15分 |

| 特徴 | どの2枚にも必ず1つだけ共通の絵柄があるという数学的構造 |

ブロックス(Blokus)

『ブロックス』は、色と形の異なるピースをボード上に配置し、できるだけ多くのピースを置いた人が勝ちとなる陣取り型ボードゲーム。

ピースは角と角だけで接続可能という独特なルールがあり、空間認識・戦略思考・妨害と回避の駆け引きが楽しめます。

| ジャンル | 陣取り・アブストラクト・戦略系 |

| 効果 | 空間認識力・計画力・柔軟思考・集中力・前頭葉活性化 |

| 人数 | 2〜4人(2人プレイ時は1人2色) |

| 時間 | 約20〜30分 |

| 特徴 | 角と角だけで接続する独自ルール・年齢問わず遊べる・妨害と回避の駆け引きが熱い |

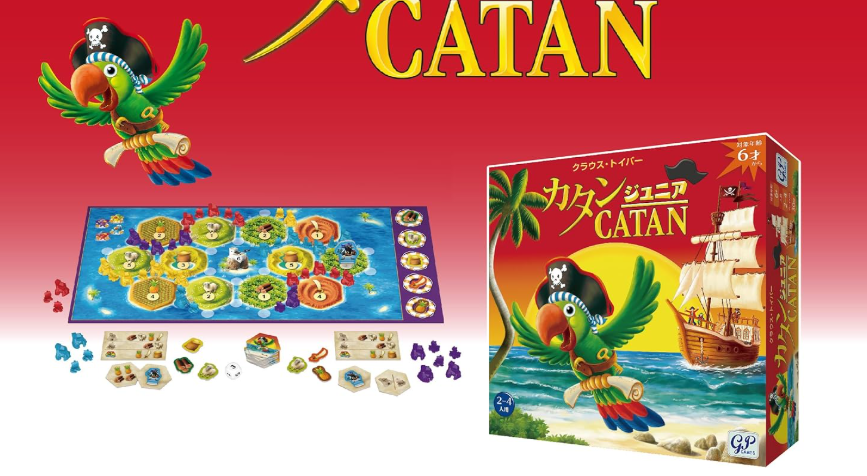

カタンジュニア

『カタンジュニア』は、世界的名作『カタン』の子ども向けバージョン。プレイヤーはサイコロを振って資源(木材・羊毛・パイナップル・サーベル・金貨)を集め、船や海賊キャンプを建設していきます。

先に7つの海賊キャンプを建てた人が勝利。交渉や複雑な建設ルールを省き、6歳からでも遊べるように再設計された入門戦略ゲームです。

出典:Youtube タクジ ボドゲ time.より

| ジャンル | 戦略系ボードゲーム |

| 効果 | 論理的思考が育ち順番やルールを守る力や空間認識・計画力・選択判断力の向上 |

| 人数 | 2人~4人 |

| 時間 | 約30分 |

| 特徴 | 交渉なし・資源交換がシンプルで子どもでも理解しやすい |

音速飯店

『音速飯店』は、具材カードを使って中華料理名を完成させるスピード系カードゲーム。プレイヤーは「タン!」「メン!」「チャー!」などの具材名を叫びながらカードを出し、誰よりも早く手札を出し切ることを目指します。厨房のようなワチャワチャ感と、リズミカルな掛け声が場を盛り上げる、反射神経と判断力が試される一作です。

出典:Youtube ボドゲKより

| ジャンル | スピード系・アクション系・パーティー系 |

| 効果 | 反射神経・注意力・語彙力・空間認識・社会性 |

| 人数 | 2人~6人 |

| 時間 | 約15分 |

| 特徴 | 実際の中華料理店さながらの臨場感・想像力×瞬発力の化学反応が場を熱くする |

誕生日に贈るボードゲーム プレゼント

6歳の誕生日に贈るボードゲームは、特別な日の思い出を彩るだけでなく、今後の発達に大きな役割を果たす可能性があります。選ぶ際には、ただ楽しいだけでなく、「成長を促すきっかけになるかどうか」にも目を向けたいところです。

この年齢では、ゲームを通して自分と他者の関係性を理解したり、ルールの中で行動する感覚を身につけ始めたりする時期です。プレゼントとして贈るボードゲームが、そうした学びのきっかけになるような内容であれば、長く親しみながら成長を支えるアイテムになります。

例えば、勝ち負けが明確な対戦型ゲームを贈ることで、「どうすれば勝てるのか」「負けたらどうするか」を考える機会が生まれます。これは、感情のコントロールや論理的な思考を育てる場面となります。特に家族と一緒に遊べるものであれば、自然と会話が増え、成功体験や失敗体験を共有できる点も魅力です。

ただし、難易度が高すぎたり、一人で理解するには複雑すぎたりするゲームは避けるのが無難です。最初は簡単なルールで始め、徐々に応用的なゲームへ移行していくのが理想的です。

プレゼント選びでは、対象年齢と子どもの性格、現在の発達段階をよく見極めたうえで、長く愛用できるものを選ぶようにしましょう。

家族で楽しめるボードゲーム 家族時間

家族全員で楽しめるボードゲームは、6歳児にとって発達支援としても価値のある時間になります。家庭内での遊びは、子どもの心を安心させ、同時に多くの学びの場にもなります。特にボードゲームは、ルールを理解する力や、順番を守る社会性、そして自分の意見を言葉にする力を自然に育てることができます。

こうしたゲームを選ぶ際は、親も一緒に楽しめる内容であることが重要です。例えば「協力型ゲーム」であれば、勝ち負けだけにこだわらず、チームとして目標に向かって進む体験ができます。これは、子どもにとって他者との関わり方を学ぶ大きなチャンスです。

さらに、家庭というリラックスした環境の中で、失敗しても受け止めてもらえるという安心感があります。このような積み重ねが、失敗に対する耐性を徐々に育ててくれます。勝った時には嬉しさを共有し、負けた時には悔しさを言葉にできる経験が、感情表現の豊かさにもつながるのです。

ただし、ゲームの難易度やルールが複雑すぎると、子どもが途中で飽きてしまったり、自信をなくしてしまう場合があります。そのため、事前にルールを家族で確認し、子どもの理解度に合わせて調整する工夫も大切です。家族で笑顔になれるボードゲームは、発達支援の第一歩となるだけでなく、かけがえのない家族時間を生み出します。

集中力を育てるボードゲーム 集中力編

6歳の子どもにとって、集中力の発達はさまざまな学びの基盤になります。特に読解力やルールの理解といった力は、一定時間一つのことに取り組む姿勢があってこそ育つものです。そこで活用したいのが、集中力を自然に引き出すボードゲームです。

このようなゲームには、視覚的な刺激がほどよく、短時間でも達成感を得られる仕掛けがあるものが向いています。例えば、カードの組み合わせを覚えて並べる記憶系のゲームや、じっくり観察しながら判断する推理型のゲームは、集中する習慣を身につける練習になります。

また、順番を待つ間にも他のプレイヤーの行動を見て状況を把握する必要があるため、受け身ではなく能動的に状況に向き合う力が育ちます。こうした姿勢が、学習場面での「聞く・読む・考える」という一連の流れを支える基礎となります。

ただし、集中を要求しすぎるゲームや制限時間が厳しい内容は、かえってストレスを感じることもあります。最初のうちは「最後まで遊べたね」と声をかけてあげるだけでも、十分な達成感になります。小さな成功体験の積み重ねが、「もっとやってみたい」という意欲を引き出してくれるのです。

集中力を高めるボードゲームは、無理なく、楽しく取り組めることが何よりも大切です。子どもの興味をうまく活かしながら、遊びの中で学びを深める手段として活用していきましょう。

ボードゲームの発達支援で6歳に最適な遊び方ガイド

- 簡単で楽しめるボードゲーム 簡単操作

- 遊び方で違いが出る工夫とは

- ボードゲーム ランキングで選ぶ基準

- 6歳におすすめの遊びと発達支援

- 読解力を伸ばすボードゲームの選び方

- ボードゲームで身につくルール理解力

- 失敗体験が育てる挑戦と耐性の芽生え

簡単で楽しめるボードゲーム 簡単操作

初めてボードゲームに触れる6歳の子どもには、操作が簡単で直感的に楽しめるゲームが最適です。複雑なルールや細かい判断を求めるよりも、「やってみたい」「面白そう」という気持ちを引き出すことが、読解力やルール理解の入り口になります。

特に、視覚的にわかりやすいカードやコマを使ったゲームは、説明が少なくてもすぐに遊べるため、導入として適しています。「ルーレットを回す」「山札から1枚引く」といった単純なアクションで結果が見えるゲームは、ゲーム展開が早く、飽きずに取り組めるというメリットもあります。

こうした簡単な操作のゲームであっても、「勝った」「負けた」といった結果に対するリアクションを通して、感情を表現する練習ができます。中には「なぜこの手を選んだのか?」を考えさせる工夫がされているものもあり、シンプルなルールの中にも思考を刺激する要素がしっかりと含まれています。

注意点としては、大人が「簡単すぎてつまらない」と感じてしまう場合があることです。しかし、子どもにとっては「わかる」「できる」が自信につながる大切な段階です。ゲームの目的が知識の習得ではなく、あくまでも遊びを通じた発達支援であることを忘れずに接する姿勢が求められます。

簡単で楽しめるボードゲームは、導入にも継続にも適しており、子どものやる気と挑戦心を引き出す力強いツールとなります。

遊び方で違いが出る工夫とは

ボードゲームを活用する上で、どのように遊ぶかによって子どもの発達に与える影響は大きく変わってきます。特に6歳という年齢は、読解力の芽生えやルール理解が育ち始める時期であり、遊び方の工夫が重要になります。

例えば、単に勝ち負けを競うだけでなく、「どこで間違えたのか」「どうすればよかったのか」を親子で振り返る時間を設けると、失敗に対する気づきが深まります。このような振り返りが、ただの遊びを学びへと変えるポイントです。

また、ルールの説明を一方的に行うのではなく、「どう思う?」「次はどんな手がいいかな?」と問いかけながら進めると、子どもが自分の言葉でルールを整理する機会になります。これは読解力を育てる一助にもなります。

一方で、遊び方に偏りがあると、得られる効果も限られてしまいます。例えば、毎回同じゲームだけを繰り返していると、新たなルールや場面への対応力が伸びにくくなる恐れがあります。そのため、遊ぶたびに少しずつ新しい視点や目標を取り入れていくことが、発達支援としても効果的な工夫になります。

ゲーム中に感情が高ぶる場面では、「悔しいね。でも次はこうしてみようか」と気持ちを整理する声かけを意識しましょう。このやり取りを通じて、失敗に対する耐性や自己制御の力が少しずつ育まれていきます。

ボードゲーム ランキングで選ぶ基準

ボードゲームを選ぶ際、多くの人が「人気ランキング」を参考にすることがあります。しかし、6歳の発達支援を目的とする場合は、単に売れているゲームを選ぶのではなく、そのランキングの中身に目を向ける必要があります。

まず注目すべきは、年齢設定とプレイ時間です。6歳児は集中力が長時間続かないこともあるため、20分以内で完結する内容が理想的です。さらに、言葉や数の扱いが多すぎないものを選ぶと、無理なく取り組めます。

また、ランキング上位のゲームが「家族でのプレイ」に適しているかも重要なポイントです。親がルールを説明しやすく、子どももすぐに楽しめる構成であれば、自然と読解力やルール理解の練習にもつながります。

一方で、過剰に難易度の高いゲームが含まれている場合は注意が必要です。見た目の面白さや話題性にひかれて選ぶと、途中でつまずいたり、飽きてしまったりすることがあります。こうした経験が失敗=嫌なことという意識につながらないよう、まずは「成功しやすいゲーム」を選ぶのが効果的です。

ランキングを参考にしつつも、自分の子どもの特性や遊びの目的に合わせて選ぶ視点が欠かせません。つまり、「人気」だけに頼らず、「なぜこのゲームが評価されているのか」を見極める力が、親としての選び方の質を高めてくれます。

6歳におすすめの遊びと発達支援

6歳という年齢は、就学前後の大きな発達段階にあたり、学びに向かう姿勢や自己理解が育ち始める大切な時期です。この時期に適した遊びを選ぶことで、発達支援の効果をより高めることができます。

たとえば、ルールのある遊びは、社会性や順番を守る力、相手の立場を考える習慣を自然に身につける助けとなります。特にボードゲームは、視覚・言語・論理的思考を同時に使うため、読解力の芽生えや言葉への興味を引き出すのに適しています。

また、勝ち負けのあるゲームを通じて、失敗しても再挑戦できる感覚が育ちます。これは学習への意欲や粘り強さを支える土台になります。「失敗しても大丈夫」「次に工夫すればいい」という経験は、自己肯定感の向上にもつながるのです。

さらに、ルールを自分で理解し、他者と共有することで、言語能力の伸びにも寄与します。特に6歳は、自分の考えを言葉で表現する力が伸びる時期なので、ルールの説明や作戦の相談を通じて、コミュニケーション能力の向上も期待できます。

ただし、無理に難しい遊びを押しつけると逆効果になる場合もあります。子どもが楽しいと感じるかどうか、興味を持ち続けられるかどうかを常に確認しながら進めることが重要です。

遊びを通じた発達支援は、日常生活の中で実践できる身近なアプローチです。家庭の中でも意識的に取り入れることで、学びと楽しさを両立した成長の場を作ることができます。

読解力を伸ばすボードゲームの選び方

言ってしまえば、読解力の芽生えは「ルールや説明を自分で把握する力」から始まります。6歳の子どもにとって、文章を読むこととゲームを進めることは直結していません。そのため、読みやすさや視覚的な工夫があるボードゲームを選ぶことが大切です。

このとき注目したいのが「指示カード」や「絵と文章のセット説明」がついたもの。こうした構成があると、子どもは文字を意味ある情報として捉えやすくなります。読解力は、単に文字を読むだけでなく、そこに書かれたルールを理解し行動に移す力も含みます。

もちろん、最初は親が一緒に読んで進めるサポートも必要です。ただし、すべてを先回りして説明するのではなく、子どもに読み取らせる時間を意識して設けましょう。この習慣が、将来的な文章理解力の土台になります。

- 視覚的に分かりやすいボードゲームを選んでいますか?

- 子どもが自分でルールや説明を「読む」時間を作っていますか?

- すべてを説明するのではなく、子どもが「読み解く」のを待つ時間を与えていますか?

ボードゲームで身につくルール理解力

このように考えると、ボードゲームの基本にある「ルールの理解」は、6歳の発達段階において極めて重要なテーマです。特に、勝敗のあるゲームや順番制のあるものは、自分の行動にルールが影響することを学ぶ場になります。

ルール理解とは、決まりごとを覚えるだけでなく、「なぜ守る必要があるのか」を体感的に理解することを意味します。例えば、自分がルールを破ったときに周囲が困った顔をする、あるいはゲームが成り立たなくなるといった小さな経験が、社会性の種となります。

一方で、複雑すぎるルールや、説明が長すぎるゲームは不向きです。簡潔で明確な内容、そして繰り返し遊ぶことで自然にルールが染み込む設計のゲームが最適です。こうした積み重ねが、学校生活や集団活動でも活きてくるルール意識につながっていきます。

失敗体験が育てる挑戦と耐性の芽生え

子どもが負けることを嫌がるのは自然なことです。しかし、ボードゲームを通じて「負けてもまた挑戦できる」「間違えてもやり直せる」という経験を積むことは、心の成長に大きな意味を持ちます。

ボードゲームは、毎回必ず成功するわけではありません。失敗することも、思った通りに進まないこともあるからこそ、どうすれば次はうまくいくかを考えるきっかけになります。この思考が「挑戦する力」となり、同時に「くじけない気持ち」も育っていきます。

とはいえ、あまりにも勝ち負けにこだわりすぎるゲームだと、逆に苦手意識を植えつけてしまうこともあります。まずは親が「楽しく参加することが大切」という雰囲気をつくり、失敗したときに励ましたり笑い合ったりすることで、挑戦と耐性の芽が自然に育っていきます。

ボードゲーム 発達支援 6歳に役立つ遊びの特徴まとめ

- 読解力の芽生えを促すルール付きゲームが適している

- ルール理解を通じて論理的思考が育ちやすい

- 失敗しても再挑戦できる設計が自己肯定感を支える

- 年齢に合った知育ゲームは楽しさと学びを両立する

- 人気のゲームは親子で取り組みやすい工夫がある

- 誕生日など特別な日に贈るとモチベーションが高まる

- 家族と一緒に遊ぶことで社会性や協調性が伸びる

- 集中力を維持しやすい短時間で完結するタイプがよい

- 操作が簡単で視覚的に理解しやすいものが効果的

- 遊び方に変化をつけることで飽きにくくなる

- ランキング上位のゲームは安全性や内容面でも信頼性が高い

- 発達段階に応じたステップアップ要素が大切である

- 子ども自身が選んだゲームの方が没入しやすい傾向がある

- 感情を言語化しやすいシチュエーションを含むゲームがよい

- ルールを守る経験が人との関わりにも好影響を与える