5歳児の発達支援に役立つ方法を探している方にとって、ボードゲームは非常に有効な選択肢です。特に「ボードゲーム 発達支援 5歳」と検索している親御さんに向けて、この記事では家庭療育に活かせるボードゲーム例を中心にご紹介します。

子どもとの親子遊びとしての工夫と選び方に加え、協力型ゲームが育てる社会性、そして室内遊びに最適なゲーム特集も取り上げています。また、感情調整に役立つ遊びのコツや語彙獲得に効果的なゲームとはどのようなものかも詳しく解説しています。

さらに、順番認知を促すルール設計や、身近な材料で作れる手作りゲームで発達を支える方法、そして日常の中でコミュニケーション能力を育てる遊びの工夫も紹介します。最後に、実例紹介として家庭で実際に使われた成功例も掲載していますので、実践の参考にしていただければ幸いです。

- 5歳児の発達支援に適したボードゲームの種類と選び方

- 家庭療育や親子遊びへの具体的な活用方法

- 社会性や語彙力、感情調整などを育む遊びの工夫

- 実際に家庭で成功したボードゲーム活用例

ボードゲームで発達支援する5歳児の遊び方

- 家庭療育に活かせるボードゲーム例

- 親子遊びとしての工夫と選び方

- 協力型ゲームが育てる社会性

- 室内遊びに最適なゲーム特集

- 感情調整に役立つ遊びのコツ

家庭療育に活かせるボードゲーム例

家庭療育の一環としてボードゲームを取り入れることは、子どもの発達支援においてとても効果的な手段のひとつです。

ゲームという遊びの要素を通じて、子どもは「考える」「順番を守る」「他人と関わる」といった複数の力を自然に身につけることができます。

家庭内で行う療育において重要なのは、特別な教材を揃えるよりも、子どもが興味を持って継続的に取り組める環境を整えることです。

その点、ボードゲームは視覚的にも楽しく、遊びながら思考力や社会性、感情のコントロールを育てる教材として機能します。

例えば、「ナインタイル」は絵柄を見て並び替えるシンプルなルールながら、論理的な思考や記憶力を育てるのに役立ちます。

また、「雲の上のユニコーン」のように色やサイコロを使うタイプのゲームは、順番を守ることや感情の切り替え、成功体験を学ばせるのに適しています。

これらは遊びながら達成感を得る設計になっており、集中力の持続にも良い影響を与えます。

ただし、注意点としては、ルールが複雑すぎるゲームを選ぶと、子どもが飽きたり混乱したりしてしまう可能性がある点です。

そのため、最初はルールが単純で短時間で終わるタイプのゲームから始め、徐々に難易度を上げていくことが大切です。

このように考えると、家庭療育においては、子どもに合ったボードゲームを段階的に取り入れることで、遊びを通じた学びの土台をしっかりと築くことができるでしょう。

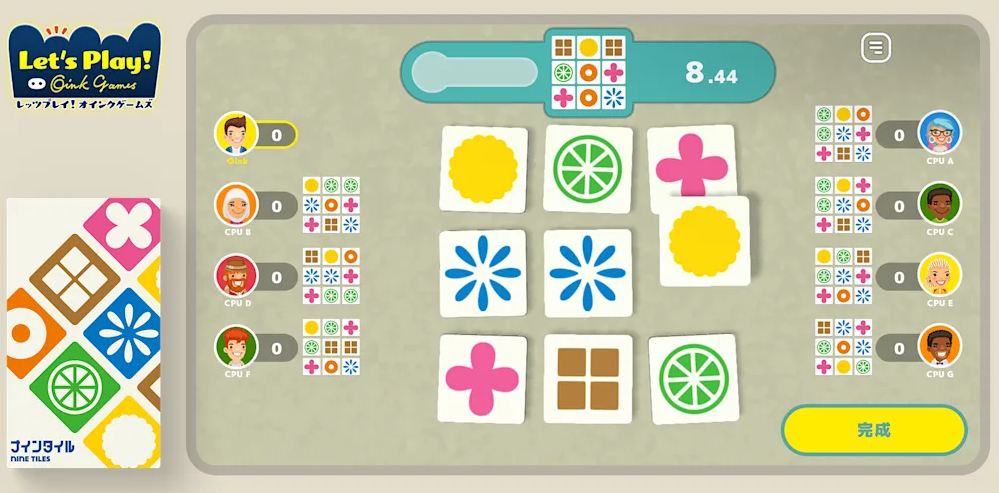

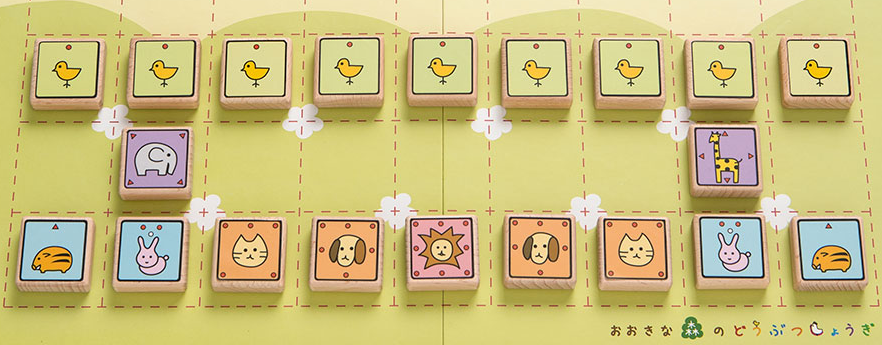

ナインタイル(オインクゲームズ)

「ナインタイル」は、オインクゲームズが生み出したスピーディで盛り上がるアクション系パズルゲームです。手元の9枚のタイルをめくったり裏返したりしながら、誰よりも早くお題カードと同じ並びを完成させるのが目的。

シンプルなルールながら、大人も子どもも夢中になること間違いなし。記憶力・反射神経・観察力を自然と鍛えることができ、親子・友だち・パーティーでも大活躍の一品です。箱もコンパクトで、いつでもどこでもサッと遊べるのも嬉しいポイント。

出典:Youtube にぺ / ボードゲーム紹介&遊び方解説より

| ジャンル | パズル/スピード系 |

| 効果 | 観察力・瞬発力 |

| 人数 | 2〜4人 |

| 時間 | 約10分 |

| 特徴 | 絵柄を並べるスピード勝負。親子で同時プレイOK、短時間でも盛り上がる! |

雲の上のユニコーン(HABA)

「雲の上のユニコーン(HABA)」は、3歳から楽しめるやさしいボードゲームです。ふわふわの雲の上に暮らすカラフルなユニコーンたちと一緒に、サイコロを使って雲や宝石を集めながら遊びます。

色や数の認識、順番を待つ力、親子での会話を自然と育めるように設計されており、お子さまの成長をさりげなくサポート。パーツは安全な素材と形状でできており、短時間でもしっかり楽しめる内容なので、遊びの中で「楽しい」と「学び」がどちらも叶う一品です。

出典:Youtube マリリン@LEGO知育玩具より

| ジャンル | すごろく系+宝石収集 |

| 効果 | 数字の理解・色識別 |

| 人数 | 2〜4人 |

| 時間 | 10〜15分 |

| 特徴 | ユニコーンで進む宝石あつめ。夢中になれる&選択式で少し戦略性あり。 |

親子遊びとしての工夫と選び方

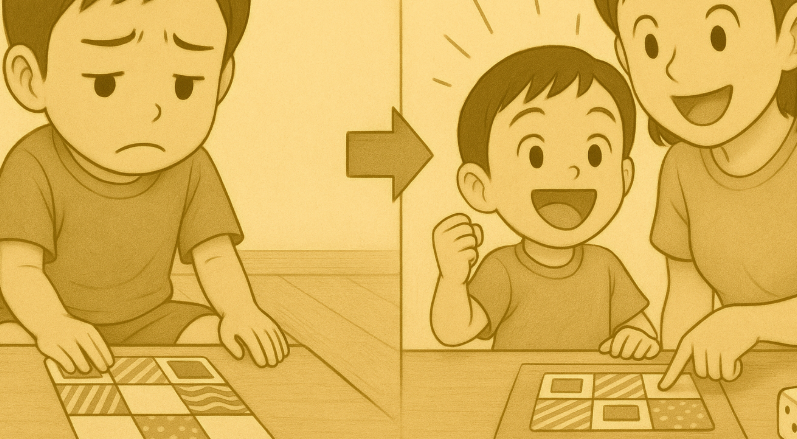

親子で行う遊びの中にボードゲームを取り入れることは、発達支援の観点から見ても非常に価値のある取り組みです。

その理由は、ボードゲームを通じて親子間の対話が生まれやすく、子どもが安心してチャレンジできる環境が整いやすくなるからです。

親がゲームのルールを理解し、子どもの目線で関わることで、ただの遊びではなく「育ちを支える遊び」へと変化します。

例えば、ゲームの進行中に子どもが負けて泣き出した場合、それを受け止めて気持ちを言葉にしてあげることで、感情調整の練習にもつながります。

選ぶ際のポイントとしては、まず「対戦型より協力型」、そして「競争より達成感」を重視した内容から始めるのが理想です。

さらに、ゲームのテーマが子どもの好きな動物や乗り物であれば、より集中しやすくなります。

ゲーム時間も重要です。5歳児であれば10〜15分ほどで終わるものを選び、無理なく遊び切れる体験を繰り返すことで、成功体験が積み重なります。

一方で、親が勝ちにこだわってしまうと、子どもの学びの意欲が低下する原因になることもあります。

あくまでも目的は「勝つこと」ではなく、「一緒に楽しむこと」であると意識することが大切です。

こうして考えると、親子でボードゲームを楽しむ時間は、単なる遊びではなく、子どもの心の発達や思考の柔軟性を育てる非常に重要なコミュニケーションの場となるのです。

協力型ゲームが育てる社会性

子ども同士または親子で遊ぶ協力型のボードゲームは、社会性を育むうえでとても効果的です。

特に5歳という年齢は、自己中心的な思考から他者との関係性に気づき始める重要なタイミングであり、この時期に協力する経験を積むことが大きな意味を持ちます。

協力型ゲームでは、個人で勝ち負けを競うのではなく、全員で共通の目的を達成することを目指します。

この中で、子どもは「他人の意見を聞く」「自分の役割を果たす」「ルールを守る」といった基本的な社会性を遊びながら学ぶことができます。

たとえば、「レオの寝坊大冒険」などは、限られたターン数でゴールにたどり着くという目的のもと、プレイヤー同士が相談して行動を決めていく仕組みになっています。

さらに、協力型ゲームには「自分がうまくできないときに助けてもらう」「他人の成功を一緒に喜ぶ」といった感情体験も含まれています。

これらの体験は、集団生活を始める前の準備としても非常に有効です。

ただし、協力型とはいえルールの理解が難しいと、途中で集中力が途切れてしまうこともあります。

導入する際には、大人がゲームマスターの役割を担って、少しずつゲームの流れに慣れさせてあげることがポイントです。

このような理由から、協力型ボードゲームは単に楽しむだけではなく、子どもの発達にとって必要な「他者と関わる力」「話し合う姿勢」「責任感」などを自然と身につけるための有効なツールとなるのです。

室内遊びに最適なゲーム特集

天候に左右されず、安全な環境で遊べる室内遊びは、5歳児の発達支援において重要な役割を担っています。特に、身体を激しく動かすことが難しい室内では、思考力や社会性を育てるボードゲームが活躍します。準備も片付けも比較的簡単なため、家庭でも手軽に導入しやすい点が大きな魅力です。

ここで紹介したいのは、子どもの集中力やルール理解、順番を待つ力を鍛えることができる「ルール重視型」のゲームです。例えば、「スティッキー」や「キャプテン・リノ」のようなバランス系のゲームは、手先の器用さだけでなく、他のプレイヤーの動きを見ながら判断する力が必要とされます。そのため、他人数での調整や計画的な行動を自然と学ぶことができます。

また、カードを使った記憶系のゲームは、視覚的な刺激とともに思考のスピードを引き上げる効果もあります。「ナインタイル」などはその好例で、絵柄のパターンを素早く読み取り、最適解を導き出すというプロセスが含まれています。このようなゲームを繰り返し楽しむことで、思考の柔軟性や判断力が養われます。

一方で、選ぶゲームによっては、ルールが複雑だったり、勝敗が強調されすぎるものもあります。その場合、子どもが混乱したり、負けたことに強く反応してしまうことがあるため、初めは簡単なルールで短時間で終わるものから始めると安心です。

このように、室内遊びとして最適なボードゲームを選ぶことで、楽しい時間とともに子どもの発達をしっかりとサポートすることが可能になります。

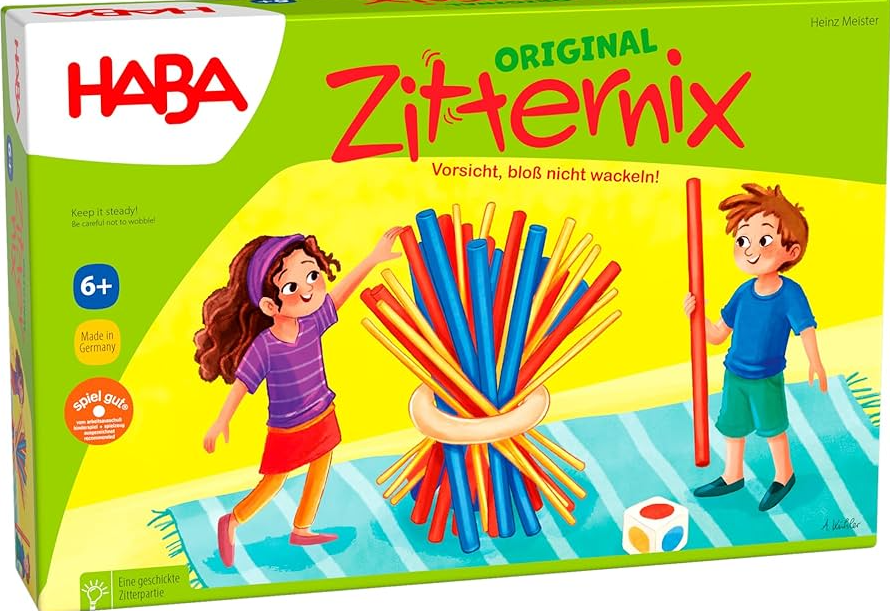

スティキー(Zitternix)

🎯 ゲームの概要

- 内容物:赤・青・黄のスティック各9本、木製リング、サイコロ

- 目的:リングが地面に落ちないように、サイコロの色に従ってスティックを抜いていく

- 勝敗:リングを落とした人が負け。残った人で得点計算し、最も高得点の人が勝利

🧩 ジャンル

- バランスゲーム

- アクションゲーム

- パーティーゲーム

- 知育ゲーム(幼児向け)

🧠 効果・メリット

- 手先の器用さを養える

- 色の認識力や数の理解が育つ

- 集中力・観察力が鍛えられる

- 順番を守る力やルール理解の練習にも◎

- 幼児でも遊べるので知育玩具としても優秀

👥 プレイ人数

- 2〜4人

⏱️ プレイ時間

- 約10〜15分

※短時間で終わるので、繰り返し遊びやすいです

🌟 特徴

- 木製コンポーネントで高品質&安全(ブナ材使用)

- 色によってスティックの太さが違う(青が太くて高得点)

- サイコロの運要素+バランス感覚が絶妙に絡む

- 準備・片付けが簡単で、平日のちょっとした時間にも遊べる

- 年齢差があっても楽しめる(幼児〜高齢者まで)

- 得点計算なしでも遊べるので、2歳児でも参加可能

キャプテン・リノ(Super Rhino!)

🎯 ゲームの概要

- 内容物:屋根カード×31枚、壁カード×28枚、土台カード×1枚、キャプテン・リノのコマ×1体

- 目的:壁と屋根カードを積み上げて高層マンションを建て、崩さずに手札の屋根カードをすべて置くこと

- 勝敗:手札をすべて置いた人が勝利

建物を崩した人が敗北。残った人の中で手札が最も少ない人が勝利

壁カードをすべて使い切った場合は全員勝利

🧩 ジャンル

- バランスゲーム

- アクション系

- パーティー向け

- キッズ・ファミリー向け

🧠 効果・メリット

- 手先の器用さ・集中力・空間認識力の向上

- ハラハラ感による盛り上がりと笑い

- 子どもから大人まで一緒に楽しめる

- ルールがシンプルで初見でもすぐにプレイ可能

- 紙製なので安全(崩れても音が小さく、ケガの心配なし)

👥 プレイ人数

- 2〜5人

⏱️ プレイ時間

- 約10〜15分

🌟 特徴

- UNOのような特殊効果カード(逆回り・1回休み・追加カード・2枚重ねなど)

- キャプテン・リノのコマを移動させるスリル要素

- 高さ1メートル以上になることもあり、見た目のインパクト大

- 小箱サイズで持ち運びやすく、収納もコンパクト

- 巨大版も存在し、さらに迫力あるプレイが可能

感情調整に役立つ遊びのコツ

感情の起伏が大きくなる5歳児の時期には、遊びの中で「負けたときの気持ち」や「順番を待つイライラ」と向き合う経験が、感情調整の力を育てる貴重な場になります。ボードゲームはまさにその練習の場として最適です。

中でも、勝ち負けがはっきりするタイプのゲームは、自然と悔しさや達成感を体験する機会を与えてくれます。ここで大切なのは、大人がその感情を否定せず、共感しながら受け止める姿勢です。例えば、負けて泣いてしまった子どもに「悔しかったね」と声をかけることで、自分の気持ちを言葉で理解する助けになります。

また、協力型のゲームでは「自分だけの感情」ではなく「みんなで成功する嬉しさ」や「仲間の失敗への配慮」といった他者との関わりの中で感情を調整する経験が得られます。このような体験は、集団生活の中での適応力にもつながります。

遊びのコツとしては、「すぐに勝敗をつけない」ことや「ミスをしてもやり直しできるルールを加える」ことが挙げられます。こうした工夫により、子どもは結果よりもプロセスを楽しむ姿勢を学び、気持ちを落ち着かせながらゲームを進められるようになります。

ただし、感情表現がまだ未熟な子どもにとっては、複雑なルールやプレッシャーが強いゲームはかえって逆効果になることがあります。はじめはシンプルなゲームから取り入れ、徐々に「悔しさの乗り越え方」や「他人を待つことの意味」などを実体験を通して伝えていくのが良いでしょう。

こうした段階的なアプローチを意識することで、ボードゲームを通じて子どもが感情を整理し、自分の気持ちと上手に付き合える力を育てていくことができます。

5歳児におすすめの発達支援のボードゲーム

- 語彙獲得に効果的なゲームとは

- 順番認知を促すルール設計

- 手作りゲームで発達を支える方法

- コミュニケーション能力を育てる遊び

- 実例紹介:家庭で使われた成功例

語彙獲得に効果的なゲームとは

語彙力を伸ばすには、単語だけを繰り返し覚えるのではなく、「状況の中で言葉を使う経験」が非常に重要です。その点で、ボードゲームは自然な会話を促すツールとしてとても有効です。

例えば、ゲーム中に「どっちのカードを出す?」「次は誰の番?」「同じ色ある?」などの会話が頻繁に交わされます。これらのやりとりの中で、子どもは聞いた言葉を理解し、使ってみるというプロセスを繰り返すことができます。

特に、「おばけキャッチ」や「もじぴったん」のような言葉遊びに特化したゲームは、楽しみながら語彙を増やすきっかけになります。難しい単語である必要はありません。まずは、「上」「下」「大きい」「早い」など、生活に身近な語彙から始めるのが自然です。

一方で、言葉のやりとりが少ないゲームでは語彙の定着に効果が薄いため、「会話を必要とする設計」かどうかも選ぶ際のポイントになります。また、子どもが話しやすいように、親が言葉を選んで話しかけたり、繰り返したりすることも語彙の吸収を助けます。

ここで注意したいのは、「言葉を強制しない」ことです。無理に言わせようとすると、子どもは言葉に対して苦手意識を持ってしまう可能性があります。あくまで遊びの流れの中で自然に発話できる環境を整えることが大切です。

語彙獲得は短期間で大きな成果が出るものではありません。しかし、ボードゲームという楽しい手段を通じて、少しずつ言葉の世界に興味を持ち、自信をもって話せるようになる土台を築くことができます。

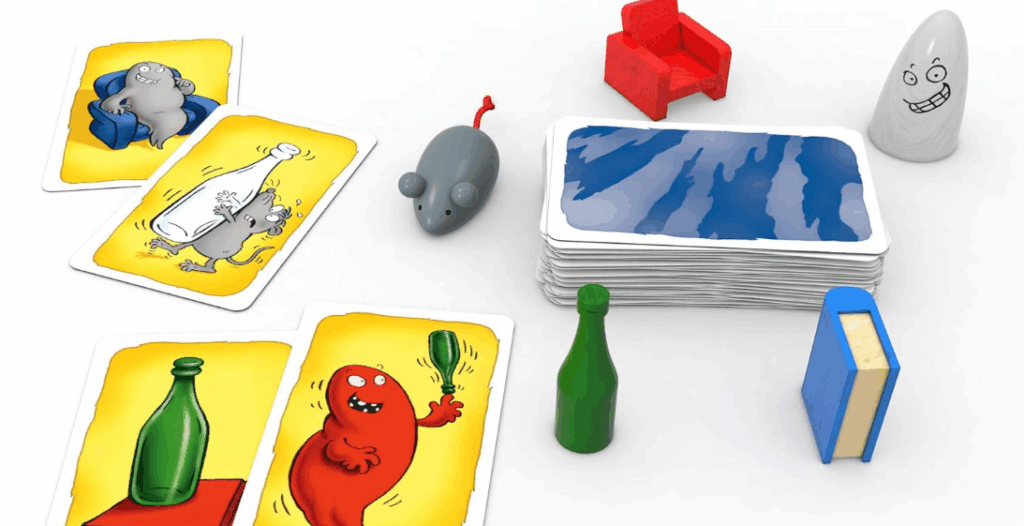

おばけキャッチ

『おばけキャッチ』は、瞬発力と判断力を試される早取り型のカードゲームです。プレイヤーは、場に並べられた5種類の木製コマ(おばけ、椅子、本、ビン、ネズミ)の中から、カードに描かれたイラストの情報を瞬時に読み取り、正しいコマを素早く掴み取ることを目指します。

カードには2つのイラストが描かれており、状況に応じて「正解のコマ」を導き出す必要があります。イラストに描かれているコマが、正しい色と形であればそれが正解ですが、色も形も一致しない場合には、カードに描かれていない色・形のコマを選ぶ必要があります。この「消去による推論」がゲームの独自性を生んでおり、直感だけでは勝てない頭脳戦としても楽しめます。

出典:Youtube ボードゲームルール超簡単説明より

| ジャンル | スピード系 × アクション系 × 瞬発力勝負 |

| 効果 | 集中力と反応速度が鍛えられます |

| 人数 | 2〜8人 |

| 時間 | 約20〜30分 |

| 特徴 | シンプルなルールながら、奥深い心理戦と瞬発力勝負が展開 |

もじぴったん

『もじぴったん』は、ひらがなのカードを組み合わせて言葉を作る知育系カードゲームです。場に並べられた文字に手札のカードをつなげて、意味のある言葉を完成させることでカードを減らしていきます。

言葉が成立すれば何枚でも一度に出せるため、長い単語を作るほど有利になります。言葉が作れない場合は山札からカードを引き、次のプレイヤーへ。最初に手札を使い切った人、または山札が尽きた時点で手札が最も少ない人が勝利となります。語彙力・発想力・柔軟な思考が試される、子どもから大人まで楽しめる言葉遊びゲームです。

出典:Youtube QuizKnockより

| ジャンル | 言葉遊び・知育・語彙力トレーニング |

| 効果 | 集中力と反応速度が鍛えられます |

| 人数 | 2人以上(推奨:2〜5人) |

| 時間 | 約15〜30分(人数やルールによって変動) |

| 特徴 | 柔軟な思考力と発想力が鍛えられ限られた文字で言葉をひねり出す為、脳トレに最適 |

順番認知を促すルール設計

順番を理解し、守る力は、集団生活において欠かせないスキルのひとつです。特に5歳児の発達支援においては、ゲームを通じてその認知力を育てることが効果的です。ボードゲームには「手番(順番)」が明確に設計されているものが多く、遊びながら順番の概念を自然に学ぶことができます。

ここで注目したいのが、「順番が回ってくるまでの待つ時間」にどう向き合うかという点です。他人の行動を観察し、自分の番に備えて考える力は、論理的な思考や計画性にもつながっていきます。たとえば、「どうぶつしょうぎ」や「カタンジュニア」のように、次にどの手を打つかを考えながら順番を待つゲームでは、ただ待つのではなく、次の行動を予測して戦略を練る練習になります。

一方で、順番を待つのが苦手な子どもも少なくありません。そのような場合には、ルールを少し柔軟にして「1ターンが短く終わる」工夫を加えるのも有効です。また、砂時計やタイマーを使って「次は〇〇ちゃんの番まであと30秒だね」と具体的に視覚・聴覚で伝えることで、順番の見通しを持ちやすくなります。

さらに、順番を忘れてしまうことを防ぐために、プレイヤー順の表を作る、矢印型のトークンを使って「次の人」を視覚的に示すなどの支援ツールも有効です。こうしたルール設計を通して、子どもたちは「自分をコントロールする力」や「他者の立場を考える意識」を少しずつ養っていきます。

ゲームのルールは、ただの決まりごとではなく、順番認知や社会的行動を身につける大切な仕掛けです。大人が丁寧にルールを説明しながら、子どもが成功体験を積めるよう工夫することが鍵になります。

どうぶつしょうぎ

『どうぶつしょうぎ』は、3×4マスの盤面と4種類の動物コマ(ライオン・ぞう・きりん・ひよこ)を使って遊ぶ、将棋の入門にもなる知育系ボードゲームです。

プレイヤーは交互にコマを動かし、相手のライオンを「キャッチ」するか、自分のライオンを相手陣地の奥まで進めて「トライ」することで勝利を目指します。ひよこは相手陣地に進むと「にわとり」に進化するなど、簡単ながら戦略性のあるルールが特徴です。

出典:Youtube SilverStarJapan 公式チャンネルより

| ジャンル | 知育ゲーム 将棋系アブストラクトゲーム |

| 効果 | 空間認識力・論理的思考力の育成 |

| 人数 | 2人 |

| 時間 | 約10〜15分 |

| 特徴 | かわいい動物のイラストで子どもにも親しみやすい |

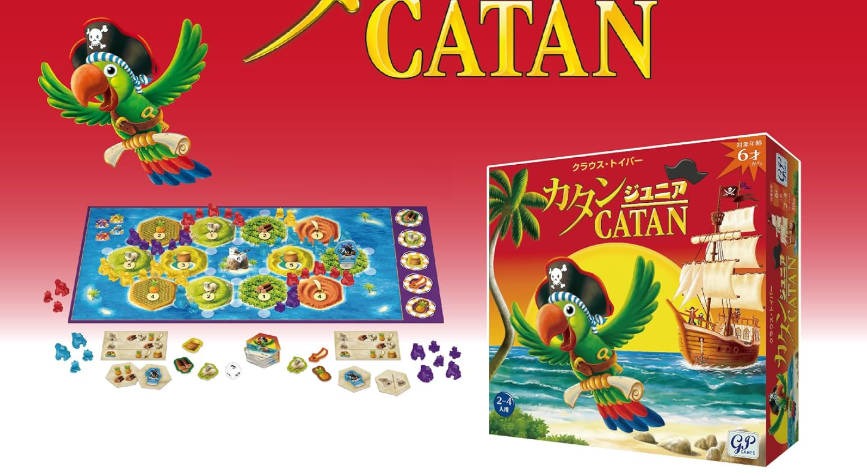

カタンジュニア

『カタンジュニア』は、世界的名作『カタン』の子ども向けバージョン。プレイヤーはサイコロを振って資源(木材・羊毛・パイナップル・サーベル・金貨)を集め、船や海賊キャンプを建設していきます。

先に7つの海賊キャンプを建てた人が勝利。交渉や複雑な建設ルールを省き、6歳からでも遊べるように再設計された入門戦略ゲームです。

出典:Youtube タクジ ボドゲ time.より

| ジャンル | 戦略系ボードゲーム |

| 効果 | 論理的思考が育ち順番やルールを守る力や空間認識・計画力・選択判断力の向上 |

| 人数 | 2人~4人 |

| 時間 | 約30分 |

| 特徴 | 交渉なし・資源交換がシンプルで子どもでも理解しやすい |

手作りゲームで発達を支える方法

市販のボードゲームも魅力的ですが、家庭にある材料で作る「手作りゲーム」は、より柔軟に発達支援の狙いを取り入れやすい選択肢です。5歳児の発達段階に応じた内容や難易度を調整できるため、家庭療育の一環としても有効です。

例えば、紙コップや段ボール、色紙を使って作る「色合わせゲーム」や「的当てゲーム」は、手先の器用さや色の識別、空間認知などを楽しく刺激します。さらに、ゲームを作る過程に子ども自身を巻き込むことで、「自分で考えて作る」「完成を楽しみにする」といった計画性や創造力も育まれます。

また、ルール設定も自由にカスタマイズできます。たとえば、「カードを引いて、その色と同じブロックを積む」というルールにすれば、色の認知だけでなく、順番や集中力も必要になります。兄弟姉妹や親子で遊ぶ場合には、「順番を守る」「交代で役割を担う」といった他人数調整のスキルも意識的に取り入れることができます。

一方で、手作りゲームには「耐久性が低い」「ルールが曖昧になりやすい」といった注意点もあります。そのため、遊ぶ前に簡単なルールブックやマークを用意しておくことで、混乱を防ぎながら楽しく遊ぶことができます。

特に発達支援を目的とする場合には、「この子に今どんな力を育てたいのか?」という視点からゲーム内容を決めることが重要です。単に遊ぶためのツールではなく、支援のための設計図としてゲームを捉えると、学びの質が一段と高まります。

このように、手作りゲームは費用を抑えつつ、個別ニーズに合わせた支援が可能な柔軟な方法です。創意工夫次第で、家庭での遊びが発達を促す大きな力に変わっていきます。

コミュニケーション能力を育てる遊び

ボードゲームは、自然な会話の中でコミュニケーション能力を育てるのに適したツールです。特に5歳児にとっては、「言いたいことを順序立てて伝える」「相手の話を聞く」「自分の意見を主張する」といった練習が、遊びの中で無理なくできる点が魅力です。

例えば「ナンジャモンジャ」や「キャプテン・リノ」のような軽めのゲームでは、笑いながらもルールに従って行動しなければならないため、相手の出方に合わせて発言する力やタイミングを学ぶことができます。また、やり取りの中で使われる言葉が繰り返されることで、語彙の定着や会話の型が身につきやすくなるのも特徴です。

さらに、「これはこうやった方がいいよ」「次は○○ちゃんの番だよ」など、プレイ中に交わされる何気ない声かけが、他人への配慮や伝え方の工夫へとつながります。単なるルール説明にとどまらず、自分の考えや予測を相手に伝える必要があるゲームは、論理思考の土台を作るうえでも効果的です。

一方で、話すのが苦手だったり、うまく言葉が出てこない子どももいます。その場合は、言葉での説明を無理に求めるのではなく、「カードを指さして伝える」など非言語的なコミュニケーションも認めながら、少しずつ慣れさせていくことが大切です。

家庭で遊ぶ際には、ルールの把握やターンの整理役をあえて子どもに任せてみると、主体的に話そうとする意識が芽生えます。こうした積み重ねが、将来的な自己表現や対話力の土台になります。遊びながら「伝える・聞く・やりとりする」経験ができることは、何より貴重です。

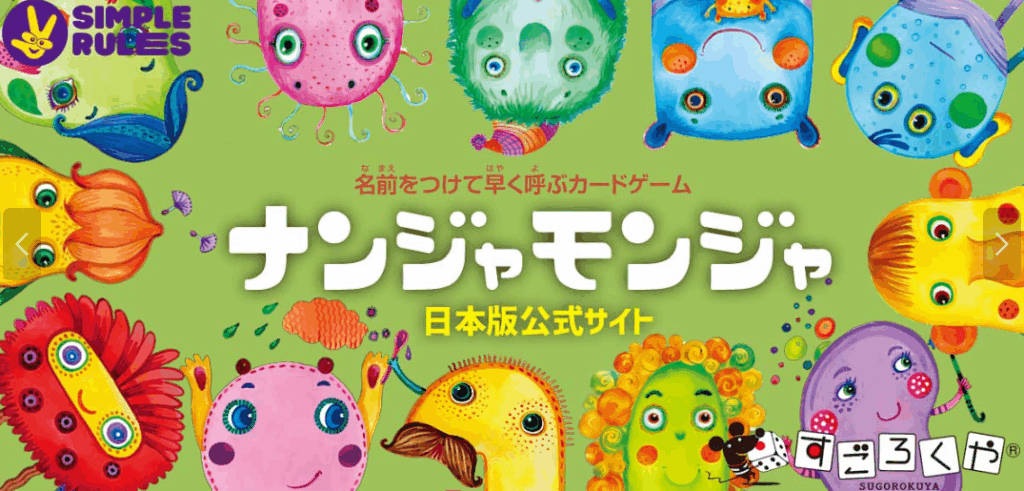

ナンジャモンジャ

『ナンジャモンジャ』は、謎の生物が描かれたカードにプレイヤーが自由に名前をつけ、その名前を記憶していく記憶系パーティーゲームです。初めて見るキャラクターには命名を、すでに名前がついているキャラクターが出たら、誰よりも早くその名前を叫びます。正しく最速で名前を言えた人がカードを獲得し、山札がなくなった時点で最も多くのカードを持っている人が勝者となります。シンプルなルールながら、笑いと混乱が絶えない盛り上がり必至のゲームです。

出典:Youtube QuizKnockより

| ジャンル | 「記憶×瞬発力×ネーミングセンス」の融合型 |

| 効果 | 記憶力と注意力の強化と思考速度の向上 |

| 人数 | 2〜6人 「シロ」と「ミドリ」両方を混ぜれば最大 12人 まで対応可能 |

| 時間 | 約15 |

| 特徴 | 名前をつける自由度が高くセンスが試され、笑いが絶えない盛り上がり系ゲーム |

キャプテン・リノ

『キャプテン・リノ』は、紙製の壁カードと屋根カードを使って高層マンションを積み上げていくバランス系ボードゲームです。プレイヤーは順番に壁を立て、その上に屋根カードを置いていきます。

屋根カードには特殊効果があり、順番を逆回りにしたり、次の人をスキップさせたりと、UNOのような駆け引きが展開されます。さらに「キャプテン・リノ」のコマを移動させる場面では、物理的なバランスが大きく変化し、タワーが崩れる緊張感が生まれます。手札をすべて使い切るか、タワーを崩さずに乗り切った人が勝利となります。

出典:Youtube ボードゲームルール超簡単説明より

| ジャンル | バランス・アクションゲーム |

| 効果 | 手先の器用さと集中力を養い、空間認識力と判断力が鍛えられる |

| 人数 | 2〜5人 |

| 時間 | 約10〜15分 |

| 特徴 | 屋根カードの特殊効果で戦略性が生まれ、コマがバランスを崩すスリル要素 |

実例紹介:家庭で使われた成功例

ボードゲームを発達支援に取り入れた家庭の中には、実際に良い変化を感じているケースが数多くあります。例えば、ある家庭では、5歳の子どもが順番を待つことが苦手だったため、「ナインタイル」や「虹色のへび」などのルールが明確なゲームを取り入れました。繰り返し遊ぶうちに、順番を守ることや相手の番を待つことが少しずつできるようになっていきました。

また、別のご家庭では、言葉の遅れが気になる子どもに対して、語彙を増やすことを目的に「ワードスピード」などの言葉遊び系のゲームを活用しました。最初は戸惑っていた子どもも、親と一緒に遊びながら自然と新しい単語に触れ、徐々に言葉のバリエーションが増えていったそうです。

このような成功例に共通しているのは、「楽しい」という感情が出発点になっていることです。楽しみながら繰り返し取り組むことで、子どもは自然とルールを理解し、他者との関わり方を学んでいきます。そして、親自身も遊びを通して子どもへの接し方を見直す機会になったという声もありました。

発達支援としてのボードゲーム活用は、正解が一つではありません。子どもの性格や課題に応じて、ゲームの内容や関わり方を調整していくことが大切です。日々の中で子どもの変化に気づきながら、柔軟に遊びを取り入れる工夫こそが、家庭療育をより充実したものに導く鍵となるでしょう。

ボードゲーム 発達支援 5歳に役立つ実践ポイントまとめ

- 家庭療育には目的に合ったゲーム選びが重要

- 親子遊びでは子の主体性を尊重する姿勢が大切

- 協力型ゲームは他者との関係性を育てやすい

- 室内遊びには静かで集中力を要するゲームが適している

- 感情調整には勝敗のあるゲームで心の整理を学ばせる

- 語彙獲得には会話や説明が必要なカードゲームが有効

- 順番認知にはターン制の明確なルールが効果的

- 手作りゲームは子どもの関心に応じて柔軟に調整できる

- コミュニケーション能力はルール説明や交渉を通じて育つ

- 実例では親の関わり方次第で子どもの変化が見られた

- ターン待ちの経験が自己制御力の基礎につながる

- 協力型ゲームで共通の目標を持つ大切さを実感できる

- 家族全体で取り組むことで関係性の改善にもつながる

- 成功体験を通じて自己肯定感を高められる

- 遊びの継続が支援の安定性と効果を高める