8歳の子どもの発達を楽しく支援したいと考えたとき、家庭で手軽に取り入れられる方法のひとつが「ボードゲーム」です。最近では「ボードゲーム 発達支援 8歳」といったキーワードで検索する保護者の方も増えており、教育的な要素を含む遊びへの関心が高まっています。

本記事では、集中力を高めるボードゲームとはどのようなものか、判断力を育むルール設計の工夫や、協調性を育てる対人プレイの魅力など、さまざまな観点からボードゲームの活用方法を紹介します。また、観察力を鍛える場面設定と仕掛け、想像力を引き出すストーリー要素にも触れ、遊びの中で育つ力を具体的に解説していきます。

さらに、記憶力を伸ばすカード系ゲームの効果や、読解力を促す説明書の読み取り活動、色認識を学べる視覚的アプローチ、手先運動を促すコマやパーツ操作など、実生活や学習面にもつながるスキルの育成についても取り上げます。最後には、反射神経を活かす瞬発型ゲーム選びにも触れ、子どもに合った選択のヒントをお届けします。

「遊びながら伸ばす」を実現したい保護者の方に向けて、この記事が役立つガイドとなれば幸いです。

- ボードゲームで伸ばせる8歳児の具体的な発達スキル

- 遊びを通じた集中力や判断力の育て方

- 協調性や想像力など社会性の養い方

- ゲーム選びで配慮すべき注意点と工夫

ボードゲームで発達支援する8歳の遊び方

- 集中力を高めるボードゲームとは

- 判断力を育むルール設計の工夫

- 協調性を育てる対人プレイの魅力

- 観察力を鍛える場面設定と仕掛け

- 想像力を引き出すストーリー要素

集中力を高めるボードゲームとは

集中力を高めるには、遊びながら自然と集中できる環境を用意することが重要です。特に8歳の子どもにとって、集中するという行動はまだ習慣になっておらず、日常的に訓練することが求められます。そこで活躍するのが、短時間で没頭できるボードゲームです。

例えば、細かいルールがありながらもテンポよく進む「スピード系」のゲームは、子どもが集中する力を養うには効果的です。制限時間のあるタイプや、相手より早く正解を導き出すような形式のゲームでは、視線を一点に集中させたり、手元の駒やカードに意識を集める訓練になります。時間に追われることで集中が途切れるのではと心配するかもしれませんが、逆に「今この瞬間に全力で取り組む」という感覚を身につける機会になるのです。

一方で、集中力を必要とするゲームには、子どもによって向き不向きがあります。勝ち負けに強くこだわる子や、途中で飽きてしまいやすい子にとっては、ルールが複雑すぎると集中が持続しないことも考えられます。このため、最初はシンプルなルールから始めて、少しずつレベルを上げていくと無理なく集中力が育っていくでしょう。

親が隣で「今、すごく集中してたね」などと声をかけることで、子どもは自分が集中していたことを意識できます。このようなフィードバックも、集中するという行為を肯定的に捉えるきっかけとなります。

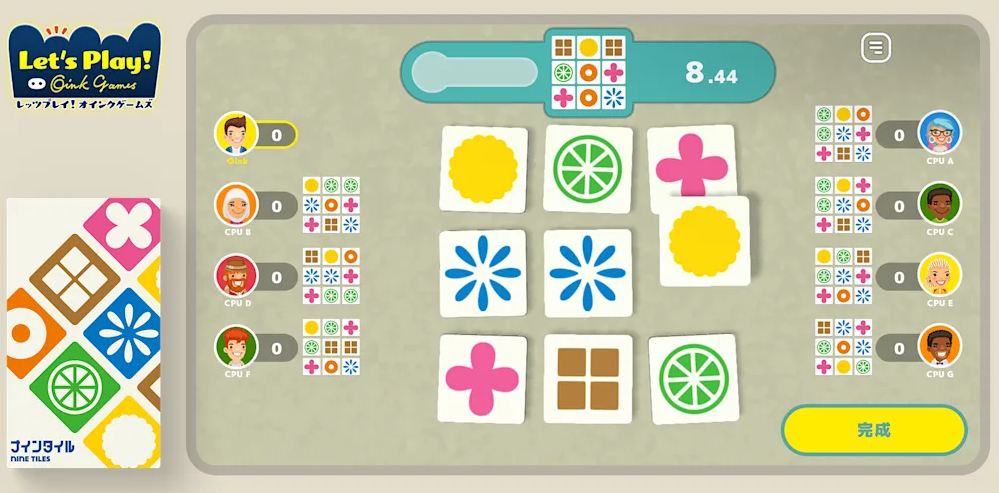

ナインタイル(オインクゲームズ)

「ナインタイル」は、オインクゲームズが生み出したスピーディで盛り上がるアクション系パズルゲームです。手元の9枚のタイルをめくったり裏返したりしながら、誰よりも早くお題カードと同じ並びを完成させるのが目的。

シンプルなルールながら、大人も子どもも夢中になること間違いなし。記憶力・反射神経・観察力を自然と鍛えることができ、親子・友だち・パーティーでも大活躍の一品です。箱もコンパクトで、いつでもどこでもサッと遊べるのも嬉しいポイント。

出典:Youtube にぺ / ボードゲーム紹介&遊び方解説より

| ジャンル | パズル/スピード系 |

| 効果 | 観察力・瞬発力 |

| 人数 | 2〜4人 |

| 時間 | 約10分 |

| 特徴 | 絵柄を並べるスピード勝負。親子で同時プレイOK、短時間でも盛り上がる! |

判断力を育むルール設計の工夫

ボードゲームを通じて判断力を育てるためには、ゲーム自体のルールに工夫が求められます。判断力とは、複数の選択肢の中からもっとも適切な行動を選ぶ力です。これは単なる勘ではなく、状況を理解し、先を見通し、成功につながる行動を選ぶ過程に含まれます。

この力を養うためには、「プレイヤーの選択が結果に影響を与える」ようなルールを持つゲームが適しています。例えば、「次にどのカードを出すかによって得点が大きく変わる」といった要素や、「他のプレイヤーの行動を予測して手を決める」といったゲーム展開では、自然と判断力が求められます。先の展開を読む練習にもなるため、8歳の子どもにはちょうど良い刺激になります。

ただし、判断力が問われるゲームは、子どもにとって「失敗した」「間違えた」という感覚が強く残ることもあります。これは学びの一部ですが、あまりに厳しく捉えすぎると自己肯定感を下げるリスクもあるため、ゲーム後に「この選択も悪くなかったよ」「他にも方法はあったね」といった前向きな声かけが有効です。

また、ルールが難しすぎると、そもそも判断以前に混乱してしまう場合もあります。こうした時には、選択肢が2〜3個程度に絞られたシンプルなルールから始めてみてください。徐々に選択の幅を広げていくことで、子どもの判断力は自然とレベルアップしていきます。

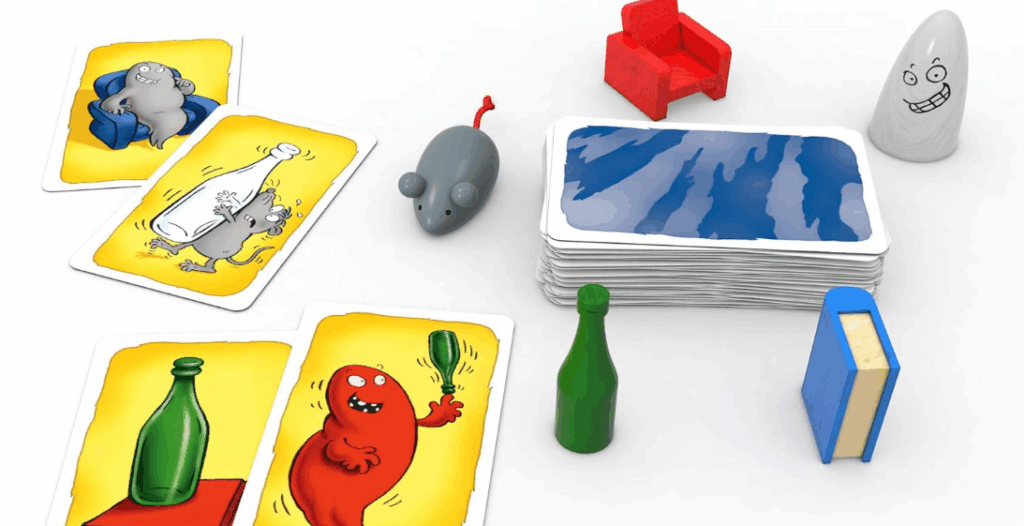

おばけキャッチ

『おばけキャッチ』は、瞬発力と判断力を試される早取り型のカードゲームです。プレイヤーは、場に並べられた5種類の木製コマ(おばけ、椅子、本、ビン、ネズミ)の中から、カードに描かれたイラストの情報を瞬時に読み取り、正しいコマを素早く掴み取ることを目指します。

カードには2つのイラストが描かれており、状況に応じて「正解のコマ」を導き出す必要があります。イラストに描かれているコマが、正しい色と形であればそれが正解ですが、色も形も一致しない場合には、カードに描かれていない色・形のコマを選ぶ必要があります。この「消去による推論」がゲームの独自性を生んでおり、直感だけでは勝てない頭脳戦としても楽しめます。

出典:Youtube ボードゲームルール超簡単説明より

| ジャンル | スピード系 × アクション系 × 瞬発力勝負 |

| 効果 | 集中力と反応速度が鍛えられます |

| 人数 | 2〜8人 |

| 時間 | 約20〜30分 |

| 特徴 | シンプルなルールながら、奥深い心理戦と瞬発力勝負が展開 |

協調性を育てる対人プレイの魅力

対人プレイのボードゲームは、協調性を育てるうえで非常に効果的な教材になります。協調性とは、自分だけでなく他者と協力したり、ルールや順番を守りながら場の空気を読む力のことです。これは家庭や学校生活でも求められる重要な社会性のひとつです。

ボードゲームには、勝ち負けだけでなく「協力して共通の目的を達成する」タイプのゲームも存在します。例えば、全員でモンスターを倒したり、カードを揃えて謎を解くといった協力型のゲームでは、お互いの意見を聞いたり、手番での行動を話し合う場面が自然に生まれます。こうして、他人の考えを尊重しながら物事を進める練習ができるのです。

また、対戦型のゲームでも、順番を守ることや勝っても負けても相手に配慮する姿勢など、協調的な態度が求められます。特に8歳という年齢は、社会的ルールを学び始める時期でもあるため、ゲームの中で「ルールに従う」「譲る」「謝る」といった行動が身についていくことに価値があります。

ただし、競争意識が強すぎる子どもは、対戦での負けがきっかけで不機嫌になったり、相手に強く当たってしまうこともあります。このような場合には、あらかじめ「みんなで楽しく遊ぶことが一番大事だよ」と伝えておいたり、協力型のゲームを中心に選ぶなどの配慮が必要です。

親がそばで見守りながら、「今の協力すごくよかったね」と声をかけてあげるだけでも、協調性を育てる大きな助けになります。

レース トゥー ザ トレジャー!

『レース トゥー ザ トレジャー!』は、迷路状の道をつなぎながら、仲間と協力して宝物を集め、ハンターより先にゴールを目指す協力型ボードゲームです。

プレイヤーは順番にカードを引き、道をつなげたり、ハンターを進めたりしながら、「鍵を3つ集めてゴールに到達する」ことを目指します。

ハンターが先にゴールしてしまうと全員の負け。運と戦略、そして仲間との相談が勝利の鍵となる、子どもから大人まで楽しめる一作です。

出典:Youtube Talk 2 Thrive Labより

| ジャンル | 協力型・迷路構築・セットコレクション |

| 効果 | 空間認識・計画力・問題解決力・社会性・注意力 |

| 人数 | 2〜4人 |

| 時間 | 約20 |

| 特徴 | 全員で相談しながら進める協力型・サイコロで鍵の位置が毎回変わるためリプレイ性が高い |

観察力を鍛える場面設定と仕掛け

観察力は、周囲の状況や相手の行動を注意深く見つめる力のことです。この力を育てるには、「何気ない変化」に気づけるような体験を積むことが大切になります。ボードゲームの中には、こうした観察力を自然に鍛える仕掛けが多く組み込まれているものがあります。

例えば、プレイヤーの手札やボード上のコマの位置が変化していくゲームでは、相手の行動をよく観察しないと、自分の次の手がうまく決められません。さらに、「どのカードがどこに移動したか」「前回のプレイヤーはどんな戦略をとったか」といった記憶と組み合わせた観察が求められる場合もあります。

このような場面設定は、単にルールを覚えるだけでなく、「今、この瞬間に何が起きているのか」を見極める集中力と注意力を引き出します。8歳の子どもにとって、遊びながら細かい変化に気づく経験は、学校生活や日常の行動にも応用がきく大切な力になるでしょう。

一方で、観察要素が多すぎると、子どもによっては混乱したり、何を見ればよいのか分からなくなってしまうことがあります。そのため、最初は情報量の少ないシンプルなゲームから始め、慣れてきたら少しずつ複雑な観察が必要なゲームに挑戦していくのがおすすめです。

親子で一緒に遊ぶ場合には、「今の、気づいた?」と問いかけたり、「どこが変わったか覚えてる?」といった声かけを加えると、観察するという意識をより強めることができます。

キャプテン・リノ

『キャプテン・リノ』は、紙製の壁カードと屋根カードを使って高層マンションを積み上げていくバランス系ボードゲームです。プレイヤーは順番に壁を立て、その上に屋根カードを置いていきます。

屋根カードには特殊効果があり、順番を逆回りにしたり、次の人をスキップさせたりと、UNOのような駆け引きが展開されます。さらに「キャプテン・リノ」のコマを移動させる場面では、物理的なバランスが大きく変化し、タワーが崩れる緊張感が生まれます。手札をすべて使い切るか、タワーを崩さずに乗り切った人が勝利となります。

出典:Youtube ボードゲームルール超簡単説明より

| ジャンル | バランス・アクションゲーム |

| 効果 | 手先の器用さと集中力を養い、空間認識力と判断力が鍛えられる |

| 人数 | 2〜5人 |

| 時間 | 約10〜15分 |

| 特徴 | 屋根カードの特殊効果で戦略性が生まれ、コマがバランスを崩すスリル要素 |

想像力を引き出すストーリー要素

ボードゲームの世界観や登場人物には、子どもの想像力を引き出す大きな力があります。特に、ストーリー仕立てのゲームは「自分がその物語の中にいる」感覚を持たせやすく、自然と空想の世界へと意識を導いてくれます。

例えば、「宝探しをする冒険者になる」「魔法の国で呪文を集める」「宇宙船でミッションをこなす」といったシチュエーションが盛り込まれたゲームでは、子どもは自分の行動に意味を持たせながら遊ぶことができます。このように、役割を持ってプレイする形式は、単なる勝ち負けだけでなく「自分ならどう動くか」を考える時間にもなります。

また、ストーリー要素があると、子ども同士の会話も広がりやすくなります。「次はあのドラゴンを倒したい」「あの場所には何か隠れてるかも」といった発言が生まれることで、ゲームが終わった後も空想の世界が続いていくような余韻を感じられます。

一方で、物語性が強すぎると、ルールの理解が後回しになってしまうこともあります。特にゲームに慣れていない子どもは、ストーリーよりもルールの説明に集中した方が入りやすい場合もあるため、最初は短くて分かりやすい設定から始めると安心です。

想像力を刺激するためには、大人が「面白そうだね」「次はどんな展開になるかな」と声をかけることも効果的です。このようなやりとりが、物語への没入感をさらに高めてくれます。

インカの黄金

インカの黄金は、プレイヤーが探検家となり、古代遺跡の奥深くに眠る宝石や遺物を求めて進む「チキンレース型」のボードゲームです。

進むほど報酬は増えますが、危険も高まり、同じ障害が2回出ると全てを失うというスリル満点の展開が魅力です。

出典:Youtube アークライト公式チャンネルより

| ジャンル | 判断力・心理読み |

| 効果 | 他プレイヤーの行動を予測し自分の選択に活かすことで読み合いのスキルが磨かれます |

| 人数 | 3〜8人 |

| 時間 | 約20分 |

| 特徴 | 進むか戻るかの選択が毎回スリリング・慎重派と大胆派でプレイスタイルが分かれる |

ボードゲームで8歳の成長を支援するコツ

- 記憶力を伸ばすカード系ゲームの効果

- 読解力を促す説明書の読み取り活動

- 色認識を学べる視覚的アプローチ

- 手先運動を促すコマやパーツ操作

- 反射神経を活かす瞬発型ゲーム選び

記憶力を伸ばすカード系ゲームの効果

カードをめくって記憶するタイプのボードゲームは、8歳の子どもにとって記憶力を伸ばす絶好のトレーニングになります。とくに「神経衰弱」のようなルールでは、過去に出たカードの位置や内容を覚えておく必要があるため、短期記憶を使う機会が自然に増えます。

このようなゲームでは、「今見たものを頭の中で保存しておく力」や「思い出すスピード」が問われます。カードの種類や並び順を記憶するだけでなく、相手がどんなカードを取ったかを把握することで、ゲームの展開を有利に進めることも可能です。こうして遊ぶうちに、日常生活でも「さっき先生が言っていたこと」「昨日の出来事」などを思い出す力が鍛えられていきます。

ただし、記憶力を試すゲームは、子どもによっては「覚えられない」というプレッシャーになることもあります。勝ち負けがはっきりするルールでは、失敗体験が続くと自信をなくしてしまうこともあるため、「楽しく思い出すことが目的だよ」とあらかじめ伝えておくことが大切です。

また、カードのデザインが複雑すぎると、小さな違いを判別しづらくなり、混乱してしまうこともあります。そのため、最初はイラストがはっきりと描かれたシンプルなカードゲームを選ぶと良いでしょう。

親子で一緒にプレイする場合には、「よく覚えてたね」と声をかけることで、記憶することへのモチベーションも高まりやすくなります。少しずつ自信がつけば、より複雑なゲームにも挑戦できるようになるでしょう。

音速飯店

『音速飯店』は、具材カードを使って中華料理名を完成させるスピード系カードゲーム。プレイヤーは「タン!」「メン!」「チャー!」などの具材名を叫びながらカードを出し、誰よりも早く手札を出し切ることを目指します。厨房のようなワチャワチャ感と、リズミカルな掛け声が場を盛り上げる、反射神経と判断力が試される一作です。

出典:Youtube ボドゲKより

| ジャンル | スピード系・アクション系・パーティー系 |

| 効果 | 反射神経・注意力・語彙力・空間認識・社会性 |

| 人数 | 2人~6人 |

| 時間 | 約15分 |

| 特徴 | 実際の中華料理店さながらの臨場感・想像力×瞬発力の化学反応が場を熱くする |

読解力を促す説明書の読み取り活動

読解力とは、文章を正確に読み取り、意味を理解し、自分の中で整理して行動に移す力のことです。この力は国語の成績だけに限らず、あらゆる学習の土台となる重要な能力です。ボードゲームの中には、この読解力を自然と育てるチャンスがたくさんあります。

その中でも特に注目すべきなのが「説明書を読む時間」です。8歳くらいになると、自分で文章を読んでルールを理解できる段階に入ってきます。ここで、ゲームの説明書を一緒に読みながら、どんな遊び方なのか、何がゴールなのかを確認していく活動が、読解力を促すトレーニングになります。

このとき、ただ読んで終わるのではなく、「つまりどういうこと?」「このルールはどういう意味かな?」といった問いかけをすることで、言葉の意味を深く考える力も育ちます。また、ゲームによっては専門的な用語や抽象的な表現が含まれることもありますが、そうした場合は具体例を交えて説明することで、語彙力や理解力の向上にもつながります。

一方で、説明書の内容が長かったり複雑だったりすると、途中で読むことに飽きてしまう子もいます。このようなときは、最初からすべてを読むのではなく、「最初に必要な部分だけ」「実際にやりながら確認する」など、無理のない進め方に切り替えることが大切です。

読解力は日々の積み重ねで伸びていくものです。ゲームの導入時に説明書を読むという工程を丁寧に行うことで、文章に触れる抵抗感を減らし、読んで理解する楽しさを感じてもらうことができるでしょう。

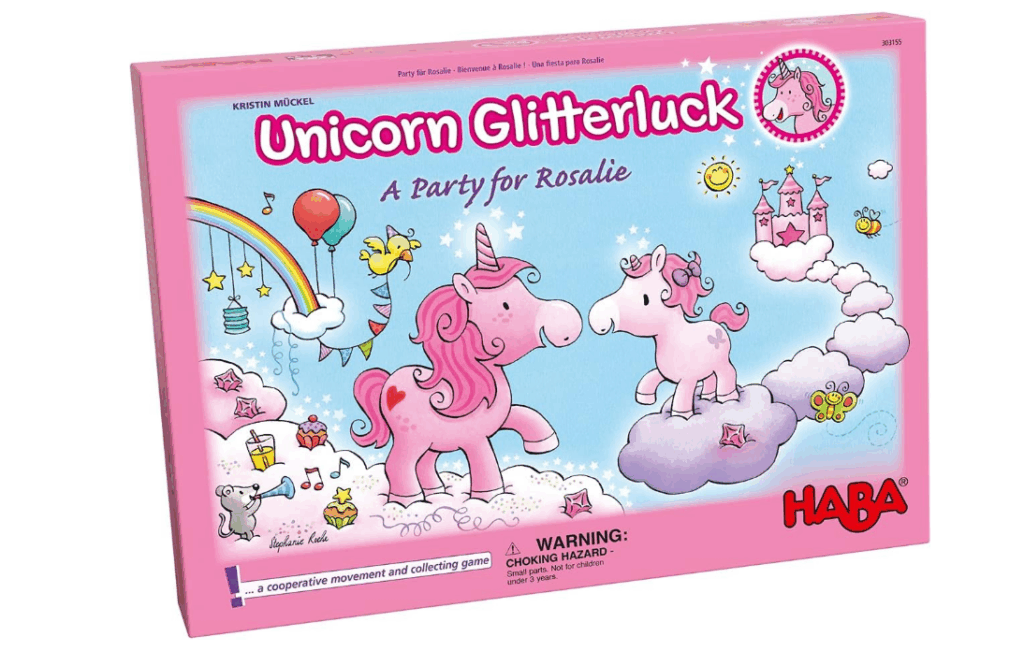

雲の上のユニコーン(HABA)

「雲の上のユニコーン(HABA)」は、3歳から楽しめるやさしいボードゲームです。ふわふわの雲の上に暮らすカラフルなユニコーンたちと一緒に、サイコロを使って雲や宝石を集めながら遊びます。

色や数の認識、順番を待つ力、親子での会話を自然と育めるように設計されており、お子さまの成長をさりげなくサポート。パーツは安全な素材と形状でできており、短時間でもしっかり楽しめる内容なので、遊びの中で「楽しい」と「学び」がどちらも叶う一品です。

出典:Youtube 木のおもちゃ カルテットより

| ジャンル | すごろく系+宝石収集 |

| 効果 | 数字の理解・色識別 |

| 人数 | 2〜4人 |

| 時間 | 10〜15分 |

| 特徴 | ユニコーンで進む宝石あつめ。夢中になれる&選択式で少し戦略性あり。 |

色認識を学べる視覚的アプローチ

色を見分ける力は、幼少期から育ち始め、8歳前後でさらに発達していく視覚認知の一部です。ボードゲームを活用することで、この「色認識」の力をより自然な形で伸ばしていくことができます。特に視覚的なアプローチを重視したゲームは、色をヒントにしたルールや進行が組み込まれており、楽しみながら色彩に対する感覚を磨くことが可能です。

例えば、「赤いカードを揃えると得点になる」「同じ色のコマを並べて消す」といったルールでは、まず色を正確に認識することが基本となります。このような体験を通じて、微妙な色の違いや組み合わせのパターンにも注意が向くようになり、自然と色への感度が高まっていきます。

また、色を見分けるだけでなく、「どの色が何を意味するのか」「その色がルール上どんな意味を持つのか」を考えることも、色認識を深めるうえで大切な要素です。視覚的に情報が整理されているゲームは、言葉が苦手な子どもでも直感的にルールを理解できるため、学習の入り口としても非常に効果的です。

ただし、色の使い方によっては、色覚に偏りのある子どもが区別しづらくなる可能性もあります。このため、すべての子が楽しめるように、色だけに頼らない工夫(形や模様での区別)を取り入れているゲームを選ぶと安心です。

さらに、親が「この色は何色?」「似てるけどどこが違うかな?」と声をかけることで、色に関する言語化の力も育ちます。単なる色当てゲームにとどまらず、視覚的な情報を言葉に変換する経験を積み重ねることで、色認識の発達はより確かなものになっていきます。

ブロックス(Blokus)

『ブロックス』は、色と形の異なるピースをボード上に配置し、できるだけ多くのピースを置いた人が勝ちとなる陣取り型ボードゲーム。

ピースは角と角だけで接続可能という独特なルールがあり、空間認識・戦略思考・妨害と回避の駆け引きが楽しめます。

| ジャンル | 陣取り・アブストラクト・戦略系 |

| 効果 | 空間認識力・計画力・柔軟思考・集中力・前頭葉活性化 |

| 人数 | 2〜4人(2人プレイ時は1人2色) |

| 時間 | 約20〜30分 |

| 特徴 | 角と角だけで接続する独自ルール・年齢問わず遊べる・妨害と回避の駆け引きが熱い |

手先運動を促すコマやパーツ操作

ボードゲームには、指先を使って操作する仕掛けが多く含まれています。特にコマを並べたり、カードをめくったり、小さなパーツを動かすといった工程は、8歳児の手先運動の発達に大きく関わります。この時期は、鉛筆の持ち方や文字の書き方にも影響を及ぼす微細運動能力を伸ばすのに適したタイミングです。

例えば、サイコロを振ってコマを動かすだけのシンプルな動作でも、実は指の力加減や動きの正確さを要求されます。また、カードを順序よく並べたり、ピースを指定された位置に収めるようなゲームでは、より細かな調整が必要になり、指先を意識的に使う訓練になります。こうした活動は、遊びながら感覚を育てる点で非常に効果的です。

一方で、パーツが小さすぎたり、複雑な形をしていると、指先に力が入りすぎて疲れてしまうこともあります。そのようなときは、大きめのパーツが使われているゲームや、磁石付き・滑り止め加工が施されたものを選ぶことで、無理なく遊べるようになります。

親子で一緒にプレイする際は、「うまくつかめたね」「きれいに並べられたね」といったポジティブな声かけが効果的です。こうしたフィードバックを通して、子どもは指先を使うことに自信を持ち、手先運動への意欲が高まっていきます。

ゲーム後に「手が疲れた?」と確認してあげると、子ども自身も体の感覚に意識を向けやすくなり、自分の成長を感じる機会にもなります。楽しみながら取り組むボードゲームの時間が、いつのまにか大切な発達の支えになります。

スティッキー(HABA)

カラフルな棒をサイコロの色に合わせてそっと抜き取る、シンプルなのにドキドキが止まらないバランスゲーム。公式の対象年齢は6歳以上ですが、点数計算や戦略ルールを省略することで、3歳前後のお子さまでも十分に楽しめます。

棒を抜くだけなのに、大人もつい本気に….。集中力・手先の器用さ・順番を待つ力など、遊びながら育まれる知育要素がぎゅっと詰まっています。木製ならではの手触りと、カラフルなデザインも魅力。

親子でも、お友達同士でも、ルールを調整すれば幅広い年齢で盛り上がれる一品です。

出典:Youtube HAIR EY遊べる美容室より

| ジャンル | バランス系/引き抜き系 |

| 効果 | 指先の操作・慎重さ |

| 人数 | 2〜4人 |

| 時間 | 10〜15分 |

| 特徴 | 棒を崩さず引き抜こう!色を選んで指令通り、緊張感もあって楽しい。 |

反射神経を活かす瞬発型ゲーム選び

反射神経とは、外部からの刺激に対して素早く体を反応させる能力です。ボードゲームの中には、この反射神経を試す場面が多く含まれており、特に瞬発型のゲームは、子どもが楽しみながら自然にこの力を使うことができます。

例えば、「同じカードが出たらすぐにベルを鳴らす」「条件に合う絵を見つけた瞬間に手を出す」といったゲームでは、一瞬の判断と素早い動きが必要です。こうしたルールの中で遊ぶと、視覚的な情報を捉える力と、それに対応する動作がスムーズに連携していきます。これにより、日常の動作や運動能力にも好影響を与える可能性があります。

また、反射神経を使うゲームはテンポが速く、緊張感もあるため、子どもたちは夢中になりやすい傾向があります。集中していなければ反応が遅れてしまうため、集中力との相乗効果も期待できます。さらに、ゲーム中の盛り上がりが大きいことで、達成感や満足感も得られやすくなります。

ただし、瞬発型ゲームには注意点もあります。反応の早さが勝敗に直結するため、負け続けると悔しさが強く残ってしまうことも少なくありません。特に感情のコントロールがまだ未熟な8歳児にとっては、ゲーム後のフォローが重要です。「速さだけじゃなく、ちゃんと見ていたことがすごいね」といった声かけをすることで、負けたときでも学びや成果を感じられるようにしましょう。

選ぶ際には、激しい動きよりも「目と手の連携」を求めるバランスの取れたゲームを中心に選ぶと安心です。親子で楽しみながら取り組める反射神経系のボードゲームは、遊びの中でスピード感と注意力の両方を養える貴重なツールと言えるでしょう。

おばけキャッチ

『おばけキャッチ』は、瞬発力と判断力を試される早取り型のカードゲームです。プレイヤーは、場に並べられた5種類の木製コマ(おばけ、椅子、本、ビン、ネズミ)の中から、カードに描かれたイラストの情報を瞬時に読み取り、正しいコマを素早く掴み取ることを目指します。

カードには2つのイラストが描かれており、状況に応じて「正解のコマ」を導き出す必要があります。イラストに描かれているコマが、正しい色と形であればそれが正解ですが、色も形も一致しない場合には、カードに描かれていない色・形のコマを選ぶ必要があります。この「消去による推論」がゲームの独自性を生んでおり、直感だけでは勝てない頭脳戦としても楽しめます。

出典:Youtube ボードゲームルール超簡単説明より

| ジャンル | スピード系 × アクション系 × 瞬発力勝負 |

| 効果 | 集中力と反応速度が鍛えられます |

| 人数 | 2〜8人 |

| 時間 | 約20〜30分 |

| 特徴 | シンプルなルールながら、奥深い心理戦と瞬発力勝負が展開 |

ボードゲーム 発達支援 8歳に役立つ活用ポイントまとめ

- 短時間で集中できるゲームは集中力の訓練に効果的

- スピード系の遊びは注意力と瞬間集中を高めやすい

- 複雑なルールは段階的に慣らすことで理解しやすくなる

- 選択によって結果が変わるゲームは判断力を育てる

- 協力型のゲームは他者と協調する力を自然に身につけやすい

- 対戦ルールでも順番や配慮を通じて社会性が学べる

- 変化に気づくタイプのゲームは観察力のトレーニングになる

- 記憶要素のあるルールは短期記憶を強化しやすい

- ストーリー付きのゲームは想像力や役割理解を促す

- 視覚的な色の使い分けは色彩認知力を高める

- 指先を使う操作は微細運動スキルの向上につながる

- ルール説明の読み取りは読解力を実践的に鍛えられる

- 反応速度を求める遊びは反射神経を活かす練習になる

- 勝ち負けへの配慮や声かけが自己肯定感の維持に役立つ

- 親子での関わりが発達支援のモチベーションを高める