3歳の子どもの発達支援に関心を持つ保護者の方にとって、「ボードゲーム 発達支援 3歳」というテーマは、非常に実用的で関心の高い分野です。遊びを通して自然に成長を促す方法として、ボードゲームは今注目されています。特に家庭療育で活用しやすい理由として、日常生活に取り入れやすく、親子遊びを通じた関わり方が深まりやすいという点が挙げられます。さらに、協力型ゲームが育む社会性や、室内遊びとしての工夫と魅力など、家庭での実践に役立つ要素も豊富です。

この記事では、実例紹介に見る支援のヒントを交えながら、感情調整を助ける遊びとは何か、語彙獲得を促す会話のコツ、順番認知を育てる進行ルールなど、具体的な効果を解説します。また、手作りゲームのメリットと注意点、コミュニケーション力が育つ仕掛けについても触れていきます。最後には、保護者が意識すべき選び方の視点も紹介しますので、日々の療育や遊びに迷っている方にも参考になる内容です。

- ボードゲームが3歳の発達支援に役立つ具体的な理由

- 家庭療育でボードゲームを取り入れる方法

- 親子で遊ぶ際に意識すべき工夫やルール

- 3歳児に適したゲームの選び方と注意点

ボードゲームで発達支援する3歳児への効果

- 家庭療育で活用しやすい理由

- 親子遊びを通じた関わり方

- 協力型ゲームが育む社会性

- 室内遊びとしての工夫と魅力

- 実例紹介に見る支援のヒント

家庭療育で活用しやすい理由

家庭療育の場でボードゲームが活用されやすい理由には、手軽さと柔軟性の高さが挙げられます。家庭という安心できる空間で、親子が一緒に遊びながら自然と支援につながる環境をつくることができます。しかも、特別な道具や設備が必要ないため、時間や場所にとらわれずに取り組める点も魅力です。

これにより、子どもの感情が不安定になった時でも、すぐにボードゲームを通じて気分を切り替える支援が可能になります。例えば、勝ち負けをあえて曖昧にしたゲームや、途中で休憩しやすいシンプルなルールを選べば、無理なく参加できます。感情調整が苦手な子でも、繰り返し遊ぶ中で「今は待つ時間」「次は○○する番」といった予測や我慢が少しずつ育っていきます。

また、家庭療育では1日のスケジュールに合わせて「週に3回、○分だけ遊ぶ」といった回数や時間の調整ができる点も利点です。日によって集中力や体調が変わりやすい3歳児にとって、自分のペースを守りながら関われるのは安心材料になります。必要に応じて、ルールを紙に描いて視覚化したり、途中で応援タイムを挟むなど、臨機応変な関わりが可能です。

このように、家庭療育ではボードゲームを“使いこなす”という意識ではなく、“日常に寄り添わせる”感覚で取り入れることで、無理なく継続しやすくなります。親の関わり方が柔らかく、子どもの気持ちを尊重することが前提となるため、家庭内での安心感も育まれやすくなります。

親子遊びを通じた関わり方

親子遊びの時間は、3歳児の発達支援にとって貴重なコミュニケーションの場です。ボードゲームを使った親子遊びでは、ただの娯楽にとどまらず、感情表現や言葉のやりとり、順番を待つことなど、多くの力を引き出すことができます。特に発達に不安を抱える子どもにとって、親が“一緒に遊ぶ”姿勢は大きな安心材料となります。

例えば、ゲーム中に「今、どんな気持ち?」と聞いてみたり、「ここで負けてもまた次があるよ」と声をかけることで、感情の認識や切り替えを促すことができます。負けたときに癇癪を起こす子でも、何度か繰り返すうちに「泣いてもいいけど、もう一度やってみよう」と自分の気持ちを受け止めながら立ち直る経験ができます。

さらに、親があえて負け役を引き受けるなどの工夫をすれば、子どもにとって成功体験となり、自信にもつながります。ただし、勝ち続けさせるのではなく、「次はママが勝っちゃうかも」といったやりとりを通じて、適度な緊張感やルールを守る大切さも教えることができます。

また、親子の関わりにおいては“過干渉”にならないことも大切です。すべてをサポートするのではなく、子どもが選ぶ場面をつくることで自主性が育ちます。例えば「どのゲームにする?」「今日は何回遊ぶ?」と選択肢を与えることで、子ども自身が関わる意欲を持てるようになります。

親子遊びの中で得た信頼関係は、他者との関わりにも良い影響を与えます。家庭という小さな社会での経験が、後の集団生活や外の世界での社会性に橋渡しとなるのです。

協力型ゲームが育む社会性

協力型のボードゲームは、3歳児の発達支援において社会性を育てるうえで特に有効なツールです。勝ち負けを争うのではなく、親子やきょうだいと“力を合わせる”ことが求められるため、共感や思いやりの気持ちが自然と芽生えやすくなります。

このタイプのゲームでは、「相手の番を待つ」「みんなで作戦を考える」「失敗しても一緒に励まし合う」といったやりとりが中心になります。例えばサイコロを振ってゴールを目指すゲームで、誰かが進めなくなったときに「じゃあ代わりにこれを使おう!」と協力するシーンは、助け合いの意識を育む絶好のチャンスです。

また、感情調整の視点から見ても、協力型ゲームは適しています。負ける悔しさや、順番を待つもどかしさを一人で抱えるのではなく、誰かと共有することで和らげることができます。親が「こうすればよかったね」とさりげなく振り返りの声かけをすれば、子どもも少しずつ次の行動を考えるようになります。

加えて、ルールの導入にも柔軟性があります。最初は単純なルールで始め、慣れてきたら「カードを引いたら1つ声に出して読む」などルールを足していくことで、語彙獲得や発語支援にもつながっていきます。協力する過程で「○○していい?」と聞いたり、「一緒にやろう」と誘ったりする発話も生まれやすくなります。

このように、協力型ゲームは社会性だけでなく、感情・言語・行動のバランスをとる練習にもなります。3歳児にとっては、“勝つか負けるか”のルールよりも、“どうすれば一緒に達成できるか”を考える体験のほうが、成長につながりやすいのです。

室内遊びとしての工夫と魅力

ボードゲームは室内で手軽に楽しめる遊びとして、3歳児の発達支援においても非常に活用しやすいツールです。特に雨の日や外出が難しい日でも、限られた空間の中で知的な刺激と親子のふれあいを両立できる点が魅力です。

このような遊びを充実させるには、まず「静と動のバランス」を意識した設計が大切です。例えば、集中して駒を動かすゲームと、体を使ってジェスチャーを交えるゲームを交互に取り入れることで、飽きずに楽しむことができます。さらに、時間や回数を区切って「今日は2ゲームまで」と決めておけば、遊びすぎによる疲れや感情の爆発も防ぎやすくなります。

また、感情調整の工夫として、ルールの中に「1回お休みできるカード」や「好きな色を選べる特別ターン」など、選択の余地を残すと、子ども自身が遊びの流れをコントロールできる感覚を得られます。これにより、急な感情の変化や途中でやりたくなくなった場合でもスムーズに切り替えができるようになります。

もう一つのポイントは、「家庭内に遊びの環境を整えること」です。箱やトレーにゲームを分類して見える場所に置いたり、遊びの前に「今日はどれを選ぶ?」と確認するルーチンをつくると、遊びの準備そのものが発達支援の一部になります。これもまた、日常生活に自然に取り入れられる室内遊びの大きな利点です。

実例紹介に見る支援のヒント

実際にボードゲームを使って発達支援を行っている家庭では、多くの工夫や気づきが生まれています。ここではいくつかの実例から、特に参考になりやすい支援のポイントを紹介します。

例えば、ある家庭では感情の起伏が激しい3歳児に対して、簡単な協力型ゲームを導入しました。最初は勝ち負けに強く反応してしまう様子がありましたが、「みんなでゴールを目指す」タイプのルールに変えたことで、途中から笑顔が増えたそうです。ゲーム終了後には、「また一緒にやりたい」という言葉も聞かれるようになりました。

このように、ルール設定の段階で“どう関わらせるか”を工夫することが、成功のカギになります。特に感情調整が課題となる子どもには、「負けたら終わり」というルールではなく、「挑戦したらもう一回できる」「応援係にまわってもOK」など、柔軟な役割設定が有効です。

また、別の家庭では語彙の少なさに悩む子どもに対して、絵カードを使った言葉遊び形式のボードゲームを活用していました。ルールを少しアレンジし、「出てきたカードを使って一言言う」というタスクを組み込んだところ、自然に発語の機会が増えていったとのことです。

これらの実例からわかるのは、親が“成功に導く環境”を用意するだけで、子どもが自ら関わろうとする姿勢を引き出せるということです。完璧な進行を目指すよりも、「できたことを喜ぶ」「失敗してもOK」といったメッセージを繰り返すことのほうが、支援としての意味は大きいのかもしれません。

人気のボートゲームTOP5

第1位:雲の上のユニコーン(HABA)

「雲の上のユニコーン(HABA)」は、3歳から楽しめるやさしいボードゲームです。ふわふわの雲の上に暮らすカラフルなユニコーンたちと一緒に、サイコロを使って雲や宝石を集めながら遊びます。

色や数の認識、順番を待つ力、親子での会話を自然と育めるように設計されており、お子さまの成長をさりげなくサポート。パーツは安全な素材と形状でできており、短時間でもしっかり楽しめる内容なので、遊びの中で「楽しい」と「学び」がどちらも叶う一品です。

出典:Youtube 木のおもちゃ カルテットより

| ジャンル | すごろく系+宝石収集 |

| 効果 | 数字の理解・色識別 |

| 人数 | 2〜4人 |

| 時間 | 10〜15分 |

| 特徴 | ユニコーンで進む宝石あつめ。夢中になれる&選択式で少し戦略性あり。 |

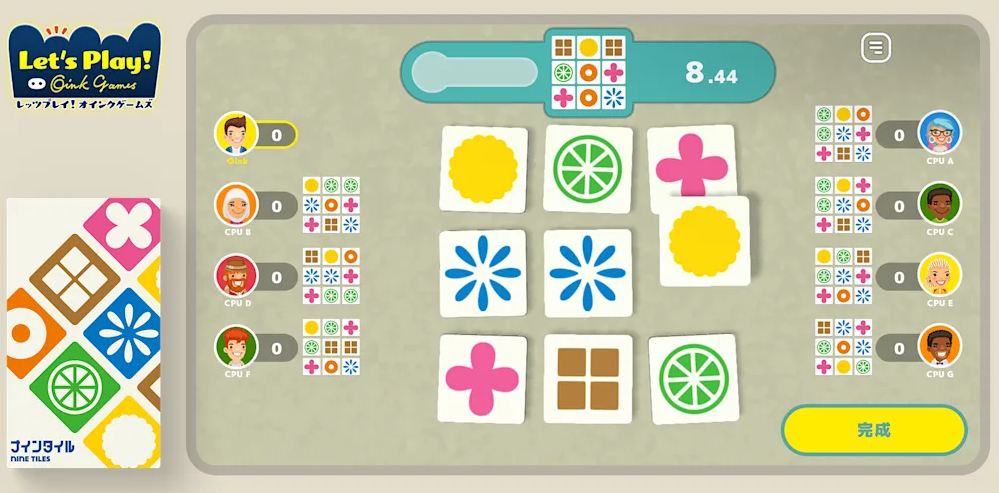

第2位:ナインタイル(オインクゲームズ)

「ナインタイル」は、オインクゲームズが生み出したスピーディで盛り上がるアクション系パズルゲームです。手元の9枚のタイルをめくったり裏返したりしながら、誰よりも早くお題カードと同じ並びを完成させるのが目的。

シンプルなルールながら、大人も子どもも夢中になること間違いなし。記憶力・反射神経・観察力を自然と鍛えることができ、親子・友だち・パーティーでも大活躍の一品です。箱もコンパクトで、いつでもどこでもサッと遊べるのも嬉しいポイント。

出典:Youtube にぺ / ボードゲーム紹介&遊び方解説より

| ジャンル | パズル/スピード系 |

| 効果 | 観察力・瞬発力 |

| 人数 | 2〜4人 |

| 時間 | 約10分 |

| 特徴 | 絵柄を並べるスピード勝負。親子で同時プレイOK、短時間でも盛り上がる! |

第3位:果樹園ゲーム(HABA)

おもちゃコンサルタント✖︎保育士・イメージ

「果樹園ゲーム(HABA)」は、3歳から遊べる協力型ボードゲームです。赤・青・緑・黄色の美味しそうなフルーツを収穫する前に、カラスがやってくるかもしれません。サイコロを振って出た目に合わせて、みんなで力を合わせてフルーツを集めていくことで、「順番を守る」「協力する」「数や色の認識」といった力が自然と身につきます。

HABAならではのやさしいデザインと大きめの木製パーツは、小さなお子さまにも安心して使える設計。勝ち負けよりも、みんなで遊ぶ楽しさを感じられるゲームなので、初めてのボードゲームにもぴったりです。短時間で遊べるので、忙しい日でも親子の時間をぎゅっと濃密にしてくれます。

出典:Youtube ボードゲームルール超簡単説明より

| ジャンル | 協力型ボードゲーム |

| 効果 | 協調性・順番・色認識 |

| 人数 | 1〜4人(※「はじめての果樹園」は1人でも可) |

| 時間 | 約10分 |

| 特徴 | カラスに負けるな!皆で果物収穫、初めてのボードゲームに最適。 |

第4位:イチゴリラ(すごろくや)

「イチゴリラ」は、すごろくやが手がけるシンプルだけど記憶力をくすぐる楽しいカードゲームです。イチゴ・ゴリラ・イチゴリラなど、見た目も名前もユニークなカードを使って、裏返されたカードの場所を覚えながらペアを探します。

ルールはとても簡単!けれど、一度並び替えられると記憶力が試される場面も。ユーモアあふれるイラストが笑いを誘い、子どもはもちろん、大人も一緒に盛り上がれる内容です。

出典:Youtube MatukenTVより

| ジャンル | 神経衰弱/記憶系 |

| 効果 | 記憶力・集中力 |

| 人数 | 2〜6人 |

| 時間 | 約10分 |

| 特徴 | 絵柄を覚えてめくる!かわいくてルールも直感的。記憶トレーニングに◎ |

第5位:スティッキー(HABA)

カラフルな棒をサイコロの色に合わせてそっと抜き取る、シンプルなのにドキドキが止まらないバランスゲーム。公式の対象年齢は6歳以上ですが、点数計算や戦略ルールを省略することで、3歳前後のお子さまでも十分に楽しめます。

棒を抜くだけなのに、大人もつい本気に….。集中力・手先の器用さ・順番を待つ力など、遊びながら育まれる知育要素がぎゅっと詰まっています。木製ならではの手触りと、カラフルなデザインも魅力。

親子でも、お友達同士でも、ルールを調整すれば幅広い年齢で盛り上がれる一品です。

出典:Youtube HAIR EY遊べる美容室より

| ジャンル | バランス系/引き抜き系 |

| 効果 | 指先の操作・慎重さ |

| 人数 | 2〜4人 |

| 時間 | 10〜15分 |

| 特徴 | 棒を崩さず引き抜こう!色を選んで指令通り、緊張感もあって楽しい。 |

ボードゲーム 発達支援 3歳に必要な視点

- 感情調整を助ける遊びとは

- 語彙獲得を促す会話のコツ

- 順番認知を育てる進行ルール

- 手作りゲームのメリットと注意点

- コミュニケーション力が育つ仕掛け

- 保護者が意識すべき選び方の視点

感情調整を助ける遊びとは

3歳児にとって「うまく気持ちを切り替える」ことはまだ難しい課題です。そんな中、ボードゲームは感情調整の練習に非常に適した遊びのひとつです。特に、遊びながらルールを守ったり、順番を待つ経験を重ねることで、自然と感情のコントロール力が育まれていきます。

ただし、感情調整を目的とした遊びを選ぶ際は、「成功体験を得やすい設計」が不可欠です。例えば、明確な勝ち負けを排除したり、達成感を得られるまでのプロセスが短いゲームを選ぶと、途中で投げ出すことが少なくなります。こうした設計により「最後までやり遂げた」という自信が生まれ、それが感情の安定にもつながります。

また、回数制限の工夫も効果的です。「今日は1回だけ、次はおしまい」といった終わりの見通しを示しておくと、興奮しすぎて感情が高ぶることを予防できます。終了後には必ず「楽しかったね」と振り返る時間を設け、次回への期待感も言葉にして伝えることで、子ども自身が次の遊びに前向きになります。

ルール導入の際には、抽象的な説明よりも「絵や動作」で具体的に示すと理解が深まります。「赤のマスは止まる場所だよ」と色や形を使って教えることで、視覚的な理解が促され、混乱も少なくなります。

このように、感情調整を目的とする遊びは、遊び方の選び方や関わり方によって大きな差が出ます。子どもの反応を見ながら柔軟に対応できるのが、家庭での発達支援ならではの強みです。焦らず、少しずつ感情のコントロール力を育てていくことで、子どもは安心感とともに成長していくのです。

語彙獲得を促す会話のコツ

3歳児にとって、日常の中で新しい言葉を覚えていくことは重要な成長の一部です。ボードゲームを活用する場面では、語彙の獲得を意識した声かけや会話が、発達支援において大きな役割を果たします。特に親子で一緒にプレイする中での言葉のやりとりが、語彙力の伸びにつながります。

このときポイントになるのが、「今使っている言葉を、ほんの少しだけレベルアップさせて話す」ことです。例えば「この色は赤だね」と言う場面であれば、「この色は赤、トマトと同じ色だね」と具体的なものと関連づけて伝えれば、理解が深まると同時に語彙の幅が広がります。

また、感情表現の語彙を増やすことも大切です。ゲームに勝ったときには「うれしいね」、負けたときには「くやしい気持ちがあるかな」と言葉で気持ちを代弁することで、子ども自身が感情を言葉で表現する第一歩となります。こうしたやりとりは、感情調整にもつながる大切な経験です。

ただし、言葉を一方的に教え込むのではなく、自然な会話の中で何度も出てくるよう工夫することが大切です。回数を決めて「このターンで1つは新しい言葉を使ってみよう」と親自身が意識しておくと、負担なく取り組むことができます。

そして、言葉の選び方には注意が必要です。難しい専門用語ではなく、子どもが既に知っている言葉に少しプラスする形が望ましいでしょう。このような会話の積み重ねが、語彙の獲得とともに思考力や表現力を育てていくのです。

順番認知を育てる進行ルール

ボードゲームには「順番を守る」という基本的なルールが存在します。この単純な仕組みこそが、3歳児にとっての社会的な学びの入口になります。順番を意識することは、相手を意識することでもあり、社会性や協調性の発達に直結します。

初めのうちは、自分の番が待てずに動いてしまうこともあります。しかし、そこを叱るのではなく「○○ちゃんの番は次だね、今はママの番」と毎回丁寧に伝えることで、自然と順番を意識できるようになります。ゲームごとに「このカードが出たら交代」といった視覚的な目印を設けるのも効果的です。

感情調整の観点からは、「どうしても待てないときは1回お休みしてから次の番にする」など、気持ちの逃げ道を用意しておくと、子どものストレスも和らぎます。進行のテンポは速すぎず、適度に間をとってあげることも、落ち着いた雰囲気をつくるポイントです。

さらに、回数制限を設けて「3ターンまで遊ぼう」といった区切りを事前に伝えておくと、途中で混乱することなく、見通しをもって遊ぶことができます。これにより、最後まで順番を意識したまま遊びを終えることができるでしょう。

順番を守るという単純なルールの中に、相手への配慮、感情の切り替え、自己制御など、多くの要素が含まれています。日常生活では得にくいこれらの経験を、ゲームを通して自然に身につけられるのが、ボードゲームならではの魅力です。

手作りゲームのメリットと注意点

市販のボードゲームも優れた教材ですが、手作りのゲームには独自の価値があります。子どもの興味や発達段階に合わせて自由に設計できるため、家庭療育においては非常に有効です。特に3歳児の場合、好きなキャラクターや身近なモチーフを使うことで関心が高まり、遊びへの集中力もアップします。

メリットの一つは、自由なルール設計が可能なことです。例えば、「順番を守る」だけでなく、「○○の色を見つけたら感情カードを出す」といったように、感情調整を促す要素を組み込むことができます。感情カードには「うれしい」「かなしい」「びっくりした」などの表情や言葉を描いておき、それを選んで言葉にすることで、感情表現のトレーニングが自然に行えます。

また、手作りであるがゆえに、遊ぶ回数や時間も自由に調整できます。1回が長すぎると集中力が切れてしまうため、遊び始めのうちは「5分で1回終了」といったように短めに設定しておくとよいでしょう。慣れてきたら徐々にルールを複雑にすることで、段階的な発達支援が可能になります。

ただし、注意点もあります。手作りのゲームは、ルールの明確さが不十分なまま始めてしまうと、かえって混乱を招くことがあります。そのため、最初に「どうなったら勝ちなのか」「順番はどうやって決めるのか」などを視覚的に示す工夫が必要です。また、破れにくい素材や誤飲の心配がないサイズを選ぶことも、安全面で欠かせません。

このように、手作りゲームは柔軟性と個別対応力に優れていますが、設計や準備には一定の計画性が求められます。適切に準備を行えば、発達支援の中で非常に大きな効果を発揮してくれることでしょう。

コミュニケーション力が育つ仕掛け

ボードゲームには、3歳児のコミュニケーション力を自然に引き出す要素が数多く含まれています。単に言葉を交わすだけでなく、他者と気持ちを通わせる・伝える・理解するという複合的なやりとりが、遊びの中に組み込まれているのです。

たとえば、順番を待つ間に「次はどんなカードかな?」と声をかけたり、自分の番が終わったあとに「がんばってね」と応援したりする場面では、相手とのやりとりの楽しさや安心感が育ちます。このようなやりとりを「仕掛け」としてゲーム内に意識的に入れておくことで、子どもは遊びを通じて相手への興味や共感を体験していきます。

協力型ゲームの場合、対戦ではなく「一緒にゴールを目指す」という目的が設定されているため、自然と「相談する」「伝える」「確認する」といったコミュニケーションが必要になります。ゲーム中に「これでいい?」と確認し合うやりとりは、相手の気持ちに関心を持つ第一歩となります。

また、感情調整の視点からは、「失敗してもやり直せるルール」や「応援し合うフェーズ」を設けることが有効です。こうした仕組みを導入することで、焦りや悔しさをやわらげ、安心して言葉を発することができるようになります。

加えて、回数制限を設けることで集中力が持続しやすくなり、疲れて無言になるといった状況を防ぐことができます。1回のプレイ時間は10分程度を目安にし、短くても「満足感のあるやりとりができた」と感じられるよう設計しておくとよいでしょう。

このように、子どもの発達に寄り添った「話す・聞く・感じる」を仕掛けにしたゲーム設計が、自然で豊かなコミュニケーション力の育成につながります。

保護者が意識すべき選び方の視点

3歳児に向けたボードゲームを選ぶ際、保護者は見た目の楽しさや価格だけでなく、発達支援の観点から「どのような力を育てたいか」を明確に意識することが大切です。ただ遊ばせるだけではなく、成長を後押しする道具としてゲームを活用するには、選び方に工夫が必要です。

まず意識したいのは、「感情を扱える仕掛けがあるかどうか」です。ゲーム中に「勝ち負け」や「やり直し」「相談」など、気持ちが動く場面があることは、感情調整の練習につながります。ただし、それが一方的な負担にならないよう、遊び方に柔軟さがあるものを選ぶのがポイントです。

次に注目したいのは、ルールの明快さと、親がサポートしやすい設計です。説明が長く複雑なものは、3歳児には負担が大きいため、1〜2ステップで進行できるシンプルなゲームが望ましいでしょう。親が進行役をしながら一緒に楽しめるような内容だと、関わりも深まりやすくなります。

また、回数や時間を調整できるかどうかも重要です。子どもの集中力や気分には波があるため、「今日は1回だけ」「10分遊んだらおしまい」といった区切りを設定しやすいゲームが適しています。短時間でも達成感が得られる構成になっていれば、満足感を高めることができます。

さらに、「成長に合わせてルールを変えられる」ような拡張性のあるゲームも選択肢として有効です。年齢が上がるにつれて、ルールを増やす、難易度を上げるなどして段階的に支援の幅を広げることが可能です。

このように、ゲームの選び方ひとつで、子どもの学びの質は大きく変わります。単なるおもちゃではなく、発達支援の一環として位置づけることで、親子にとっても価値のある遊びの時間へと変えていけるのです。

ボードゲームで発達支援で3歳に役立つ活用ポイントまとめ

- 家庭療育に取り入れやすく親も続けやすい

- 親子遊びの中で自然な関わりが生まれやすい

- 協力型のルールで他者意識や社会性が育ちやすい

- 室内遊びとして場所を選ばず導入しやすい

- 実例を参考にすることで導入の不安が軽減される

- 感情を言葉や動きで表現する練習がしやすい

- 会話を通じて語彙力の幅を広げやすい

- 順番を守るルールが理解しやすく整理しやすい

- 手作り要素を加えると創造力も刺激されやすい

- 会話や表現を促す工夫でコミュニケーション力が高まる

- 発達段階に合わせた選び方がしやすい

- 成功と失敗の体験が自己調整力の学びにつながりやすい

- 回数制限や時間制限で集中力のトレーニングにもなる

- ボードの視覚的な仕掛けが理解と定着を助けやすい

- 保護者が進行を調整することで安心感を保ちやすい