近年、子どもの成長や学習において「非認知能力」の重要性が注目されています。特に、ボードゲームは楽しみながらこれらの力を育む手段として、多くの家庭や教育現場で取り入れられ始めています。「ボードゲーム 非認知能力 身につけ方」と検索している方の中には、協調性・集中力・自己肯定感を育てるゲームとはどのようなものか、また遊びの中で身につく非認知能力とは何かを知りたいという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、家庭で育む非認知能力と遊びのつながりや、自己肯定感を高めるゲーム体験のすすめについてもわかりやすく解説します。また、失敗から学ぶ力はボードゲームで育てられるかどうか、非認知能力はどうやって育つのか?ボードゲームでわかる実例なども紹介します。

さらに、非認知能力を伸ばすおすすめボードゲームや、幼児期に効果的な非認知能力ゲーム5選など、年齢に応じた具体的なゲーム例も取り上げています。教育現場で注目されるボードゲームの活用法や、ボードゲームで身につく力と将来の可能性、そして非認知能力を育てるボードゲームの選び方まで、幅広く解説していきます。

子どもが楽しみながら成長できる環境を整えるために、ぜひ参考にしてください。

- ボードゲームを通じて非認知能力を身につける具体的な方法

- 協調性や自己肯定感などの力が遊びで育まれる理由

- 幼児期や家庭での遊びが成長に与える効果

- 教育現場でのボードゲーム活用事例と選び方のポイント

ボードゲームで非認知能力の身につけ方を学ぶ

- 遊びの中で身につく非認知能力とは?

- 協調性・集中力・自己肯定感を育てるゲームとは

- 家庭で育む非認知能力と遊びのつながり

- 自己肯定感を高めるゲーム体験のすすめ

- 失敗から学ぶ力はボードゲームで育てられるか

遊びの中で身につく非認知能力とは?

非認知能力とは、学力テストなどで数値化されない「人間らしさ」や「生きる力」といった性質を指します。例えば、がんばり続ける力、自分を信じる気持ち、人と関わる力などがそれにあたります。これらは一朝一夕で身につくものではなく、日々の経験や感情のやりとりを通じて育まれていきます。

このように言うと、特別な教育が必要だと感じるかもしれません。しかし実際には、遊びの時間が非認知能力を育てる大きなチャンスとなります。なぜなら、遊びには「選ぶ・決める・工夫する・感じる・試す・やり直す」といった、成長に必要なプロセスが自然と含まれているからです。特にルールのあるボードゲームやごっこ遊びなどは、自分の気持ちだけでなく、相手の行動や感情にも目を向ける必要があります。そうした関わりを重ねる中で、子どもは自分を客観視したり、感情をコントロールしたりする力を少しずつ育てていきます。

一方で、遊びが自由すぎると学びの要素が弱くなる場合もあります。そのため、ある程度のルールや目的が設定されている遊びの方が、非認知能力の成長につながりやすい傾向にあります。ボードゲームはその代表例であり、楽しさの中に適度な挑戦と工夫が含まれています。

このように考えると、遊びは単なる暇つぶしではなく、未来の生き方をつくる大切な学びの場と言えるでしょう。

協調性・集中力・自己肯定感を育てるゲームとは

協調性や集中力、そして自己肯定感といった非認知能力は、社会で生きていくうえで重要な力です。特に子どもにとって、これらの力は将来の人間関係や学習意欲にも深く関わってくるため、早い段階で意識的に育てることが望ましいとされています。

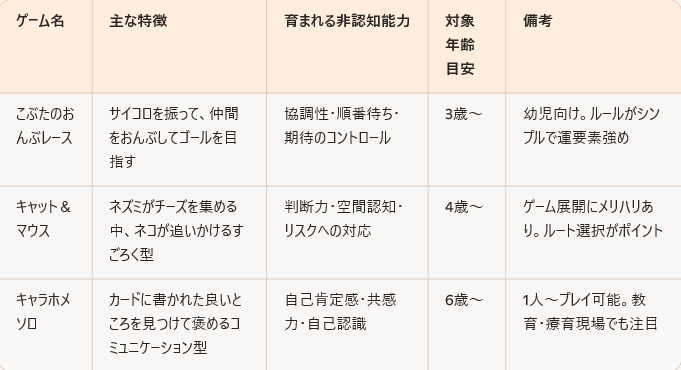

このとき、役立つ方法の一つが「ボードゲーム」です。協調性を育てるには、協力型ゲームや交互に手番があるゲームが有効です。たとえば「こぶたのおんぶレース」のようなゲームでは、自分だけでなく相手の状況を見ながら進める必要があり、自然と助け合う姿勢が求められます。この経験が、他人を思いやる気持ちやルールを守る姿勢につながっていきます。

出典:Youtube タクジ ボドゲ time.より

集中力を鍛えるには、ルールがわかりやすく、短い時間でも展開が早いゲームが効果的です。たとえば「キャット&マウス」のように、タイミングや判断力が求められるゲームでは、途中で集中を切らさずにプレイすることが求められます。子どもにとってはゲームの楽しさが動機となり、集中力を自然に高める訓練になります。

さらに、自己肯定感を育てるためには「成功体験」や「認められる経験」が欠かせません。「キャラホメ ソロ」のように、プレイ中にポジティブな言葉を受け取る設計のゲームは、自分の存在価値を感じやすくなるという特徴があります。

ただし、ゲームが勝ち負けだけを重視する内容だと、逆に劣等感につながる場合もあります。そのため、選ぶゲームによっては注意が必要です。競争よりも達成や関係性に焦点をあてた内容の方が、非認知能力の育成には適しています。

家庭で育む非認知能力と遊びのつながり

非認知能力の多くは、家庭での関わりの中で土台が築かれると言われています。これは、日常の中で親子が共有する感情や経験が、子どもの心の成長に大きな影響を与えるからです。家庭は安心できる場所であると同時に、遊びを通して多くの学びが生まれる環境でもあります。

例えば、親が一緒にゲームを楽しむことで、子どもは「自分は大事にされている」「一緒にいて楽しい」と感じます。この安心感が、自分を肯定する気持ちや他者との信頼関係の基礎となります。また、ルールを守る・順番を待つ・話を聞くといった社会性も、ゲームを通じて自然に学ぶことができます。

一方で、子ども任せの遊びになってしまうと、そうした学びのチャンスが減ってしまう可能性もあります。特にテレビやスマートフォンに頼りすぎると、想像力や対人関係の力を育む機会が少なくなりがちです。こうした受け身の遊びに偏らないようにするためにも、家族が関与できるボードゲームのような遊びを日常に取り入れることが大切です。

また、遊びの内容は年齢や発達段階に合わせて変えていくことが望ましいです。単に楽しむだけでなく、「今のこの子に必要な力は何か?」を意識して遊びを選ぶことで、より効果的に非認知能力を育てることができます。

このように、家庭という場は、非認知能力をじっくりと育むための最も自然で大切な場所です。日々の遊びが、未来の力につながっていくことを意識するだけで、子育ての見え方も少し変わってくるかもしれません。

自己肯定感を高めるゲーム体験のすすめ

自己肯定感とは、「自分には価値がある」「自分はこれで良い」と思える気持ちのことを指します。この感覚は子どもが将来、自信を持って行動したり、新しいことに挑戦したりするための土台になります。ところが、学校や家庭では「できた・できなかった」といった結果で評価される場面が多く、うまくいかなかった時に「自分はダメだ」と思ってしまうことも少なくありません。

そこで注目したいのが、ボードゲームのような遊びの中で得られる「自己肯定感につながる体験」です。特におすすめなのが、成功や達成の基準がひとつではなく、多様な関わり方ができるゲームです。たとえば「キャラホメ ソロ」は、プレイヤーが自分の想像力を使ってほめ言葉を生み出し、自らを認めるプロセスを体験できる構成になっています。他人からの評価を待つのではなく、自分で自分を認めるという行動が、深い肯定感へとつながっていきます。

出典:Youtube ムーブ / Board Game Cafeより

また、勝ち負けがあるゲームでも、勝ったときだけでなく「工夫した」「最後まで諦めなかった」といった行動が褒められるような環境づくりがポイントです。家庭や教室など、プレイ後に「どこが良かったか」を共有する時間を持つだけでも、子どもの内面にポジティブな変化が生まれます。

ただし、結果にばかり注目して「勝てなかった=意味がない」という感覚が強くなると、かえって自己否定につながる可能性もあるため注意が必要です。ゲームの目的を「勝つこと」ではなく「楽しみながら成長すること」と再定義することで、より深い学びと自己肯定感の育成が期待できます。

失敗から学ぶ力はボードゲームで育てられるか

子どもにとって「失敗」は、時に大きなストレスになることがあります。しかし、失敗を恐れずに取り組む姿勢や、うまくいかなかった原因を見つめて改善しようとする力は、まさに生きる力のひとつです。これらの力もまた、非認知能力に含まれる重要な要素といえるでしょう。

このとき、ボードゲームが果たす役割は非常に大きいです。なぜなら、多くのボードゲームには勝敗やアクシデントが存在し、意図せず失敗する場面が頻繁に起きるからです。例えば「キャット&マウス」のように、一瞬の判断ミスで負けてしまうゲームもあります。そこで悔しさを感じながらも、「次はどう動こうか」「この戦略ではうまくいかなかった」と考えること自体が、失敗からの学びにつながっているのです。

重要なのは、ゲームという「安全な環境」で失敗を経験できる点にあります。現実社会での失敗は、ときに責任や評価が伴いますが、ゲームの中であれば「またやってみよう」と気軽にリトライすることができます。この経験の積み重ねが、「失敗は悪いことではない」「チャレンジすることに意味がある」という意識を育ててくれます。

もちろん、年齢によっては失敗を受け入れにくい子もいます。そうした場合は、最初から成功だけを目指すのではなく、「工夫を楽しむ」「最後まで頑張る」ことに注目して見守る姿勢が大切です。失敗しても「なるほど、こうすればよかったんだね」と振り返ることで、子どもは自然と前向きに考える力を身につけていきます。

ボードゲームを使った非認知能力の身につけ方

- 非認知能力はどうやって育つのか?

- 非認知能力を伸ばすおすすめボードゲーム

- 幼児期に効果的な非認知能力ゲーム5選

- 教育現場で注目されるボードゲームの活用法

- ボードゲームで身につく力と将来の可能性

- 非認知能力を育てるボードゲームの選び方

非認知能力はどうやって育つのか?

非認知能力がどのように育つのか、明確にイメージできないという声は少なくありません。たしかに「数値で測れない能力」は抽象的に感じられますが、ボードゲームの実例を見ると、その成長のプロセスがより具体的に理解できます。

例えば「すみっコぐらし 日本旅行ゲーム」は、地名を覚えたりカードを集める中で、自分の選択に責任を持つ体験ができます。このような選択と結果の繰り返しが、自分で考えて動く力や、達成したときの満足感を育ててくれます。また、プレイ中に他のプレイヤーと関わる場面が多いため、相手の気持ちを想像する「思いやりの力」も自然と身についていきます。

出典:Youtube ふらここチャンネルより

また「こぶたのおんぶレース」は、勝敗以上に協力そのものが目的となるゲームです。このように、他者と協力して一つの目標に向かう過程は、協調性や相手の立場を考える力を育てるうえで非常に効果的です。さらに、自分が相手をサポートできたという実感が、子どもの自信や満足感にもつながっていきます。

ここで重要なのは、非認知能力の成長が「一度のゲーム体験で完結するものではない」という点です。複数回のプレイや、日をまたいで遊ぶ中で少しずつ力が育まれていくため、継続的に関わることが大切です。

非認知能力の育成は、特別なプログラムや教育がなくても、家庭の中でゲームを通して実現できます。実際に使われているゲームの事例を見れば、その学びがどのように日常に落とし込めるのかが、よりわかりやすくなるはずです。

非認知能力を伸ばすおすすめボードゲーム

非認知能力を効果的に育てるには、正解のない状況にどう対応するかを経験することが大切です。ボードゲームは、そうした体験を自然な形で提供してくれるツールのひとつです。勝ち負けだけでなく、途中で起こる予測できない展開にどう対応するか、自分の行動が相手にどんな影響を与えるかなど、さまざまな視点を同時に持つ必要があるからです。

特におすすめなのは、「協力型」や「交渉型」のボードゲームです。プレイヤー同士で助け合ってゴールを目指す形式では、単なるルール理解だけでなく、相手の気持ちに配慮することや、自分の考えを言葉にして伝えることも求められます。これにより、コミュニケーション能力や感情コントロールのトレーニングにもつながります。

また、成功だけでなく失敗も含めて楽しむことができる仕組みになっているゲームは、挑戦する力や粘り強さを育てるのにも役立ちます。最初はうまくいかなくても「もう一度やってみよう」と思えるような設計は、まさに非認知能力の土台となる意欲や自己効力感の向上につながります。

ただし、子どもの年齢や発達段階によって適切なゲームは異なります。難しすぎるルールは混乱やストレスのもとになってしまうため、簡単なルールから始めて、少しずつレベルアップしていくのが理想的です。保護者がルールの説明や進行をサポートしながら、一緒に楽しむ時間を持つことも重要です。

幼児期に効果的な非認知能力ゲーム5選

幼児期は、非認知能力の基礎が形成される極めて重要な時期です。まだ学力として数値化される認知的能力よりも、「がんばる気持ち」「他人を思いやる心」「集中して物事に取り組む姿勢」など、心の土台が育つ段階にあります。このような力を育むには、形式ばらない遊びの中に学びの要素が組み込まれた環境が効果的です。

そこで活用したいのが、年齢に合ったボードゲームです。例えば「すごろく」のようにルールが単純で、繰り返し遊べるゲームは、順番を待つ力やサイコロの結果を受け入れる柔軟性を自然に学ぶ機会となります。「協力型」のゲームでは、友達や保護者と力を合わせる楽しさを体験しながら、他者視点を意識する練習にもつながります。

さらに、「ごっこ遊び」に近い設定があるボードゲームは、子どもの想像力や表現力を引き出すのに役立ちます。例えば、キャラクターになりきって日本各地を旅するゲームであれば、自分の経験や知識とリンクさせて遊ぶことができ、より深い学びにつながります。

注意点としては、幼児はルールの理解力や集中力がまだ発展途上のため、ゲームの選定には慎重さが求められます。途中で飽きてしまったり、勝敗にこだわりすぎて気持ちが不安定になる場合もあるため、柔軟に対応できるよう大人がサポートしてあげることが大切です。遊びの時間が楽しい記憶として残ることで、非認知能力の育成に前向きな影響をもたらします。

果樹園ゲーム(HABA)

出典:Youtube ボードゲームルール超簡単説明より

🍎どんなゲーム?

- プレイ人数:1〜4人

- 対象年齢:2歳以上(はじめての果樹園版)

- プレイ時間:約10〜15分

- 目的:みんなで協力して果物を収穫し、カラスに食べられる前に全部集める

🎲ルールと遊び方(基本)

- 色付きサイコロを振って、対応する果物を1個収穫

- 果物をバスケットに入れる

- サイコロが「カラス」の面に当たったら、カラスが1歩進む

- 全ての果物を収穫できれば勝ち/カラスがゴールしたら負け

🌟特徴・魅力

- 色を使った直感的ルールで幼児にもわかりやすい

- 勝敗より協力して目標を達成する楽しさが中心

- 木製パーツやビジュアルが優しくて質感も魅力的

👥どんな人に向いてる?

- 初めてボードゲームを体験する幼児

- 家族で一緒に協力する習慣を育てたい方

- 勝ち負けより「みんなでやる」を重視したい家庭・保育園

バンディド(Helvetiq)

出典:Youtube ボードゲームルール超簡単説明より

🕳️どんなゲーム?

- プレイ人数:1〜4人

- 対象年齢:6歳以上

- プレイ時間:約15分

- 目的:囚人バンディドが脱走しないよう、みんなで協力して通路を塞ぐカード配置型ゲーム

🧩ルールと遊び方(基本)

- 囚人カード(スタートカード)を中央に置く(脱走ルートが5本または6本)

- 各プレイヤーに道カードを3枚ずつ配る

- 順番にカードを1枚ずつ場に出し、通路がつながるように配置する

- 出したら山札から1枚補充し、常に手札は3枚

- 通路がすべて行き止まりになるように塞げたら勝利

- 山札と手札を使い切っても通路が残っていたら脱走成功=敗北

🌟特徴・魅力

- シンプルなルールながら、協力と空間認識力が試される

- 通路が広がりすぎると難易度が急上昇し、緊張感と達成感が絶妙

- ソロプレイも可能で、一人でもじっくり楽しめる

- コンパクトなサイズで持ち運びにも便利

👥どんな人に向いてる?

- 協力型ゲームを初めて体験する子どもや家族

- 作戦を立てながら遊ぶのが好きな小学生以上

- 短時間で盛り上がれるゲームを探している人

- 勝ち負けより「みんなで達成する喜び」を味わいたい人

ゾンビキッズ:進化の封印(Le Scorpion Masqué)

出典:Youtube ボードゲームのすごろくやより

🧟♂️どんなゲーム?

- プレイ人数:2〜4人

- 対象年齢:7歳以上

- プレイ時間:約15〜20分

- 目的:ゾンビが押し寄せる学校を守るため、みんなで協力してゾンビを退治し、4つの校門を施錠する

🎲 ルールと遊び方(基本)

- サイコロを振って、ゾンビが出現する教室を決定

- プレイヤーは自分のコマを移動し、ゾンビを退治する

- 校門のマスに2人のプレイヤーが集まると、その門を施錠できる

- 4つの校門すべてを施錠できれば勝利

- ゾンビが溢れすぎるとゲームオーバー

🌟 特徴・魅力

- 簡単なルールで子どもでもすぐに遊べる

- ゲームを繰り返すことで「進化の封筒」を開封し、新しいルールやキャラ能力が追加される

- 実績解除やシール貼りなど、やり込み要素が豊富

- 協力型なので、勝ち負けより「みんなで守る」達成感が味わえる

👥 どんな人に向いてる?

- 協力して遊ぶ楽しさを体験したい子どもや家族

- 短時間で盛り上がれるゲームを探している人

- 繰り返し遊ぶことで少しずつ難易度が上がるゲームが好きな人

- 教育・療育現場で「協力」「計画」「感情調整」を育てたい方

お化け屋敷の宝石ハンター(Mattel)

出典:Youtube マテルゲームより

👻どんなゲーム?

- プレイ人数:2〜4人

- 対象年齢:8歳以上

- プレイ時間:約25分

- 目的:お化け屋敷で宝石を集めて脱出する。悪霊が現れる前に協力して目標達成を目指す

🎲ルールと遊び方(基本)

- サイコロで移動しながら宝石を回収

- お化けカードが出ると、屋敷内にお化けが出現

- お化けが3体集まると「悪霊」になり、2人以上で協力して倒す必要あり

- 全員が宝石を持って脱出できれば勝ち

🌟特徴・魅力

- プレイ中に状況が変わるドラマ性と緊張感がある

- 協力が必要な場面で自然な連携が育つ

- 高学年でも飽きないイベント性と戦術性

- ドイツのキッズゲーム賞受賞の本格協力型ボードゲーム

👥どんな人に向いてる?

- 協力型でもハラハラする展開が好きな子

- チームで作戦を立てる体験をしたい場面

- 認知力+感情調整力を遊びの中で引き出したい親子や教育者

キャラホメ ソロ(日本製)

出典:Youtube 福井県グルメかいぼーチャンネルより

🧑🎤どんなゲーム?

- プレイ人数:1人

- 対象年齢:6歳以上

- プレイ時間:約10〜15分

- 目的:キャラクターカードの性格や特徴を読み取り、それを「ほめ言葉」に変換して、自分や他者を認める練習をする

🎲ルールと遊び方(基本)

- キャラクターカードを1枚引く(例:「やんちゃなカエルくん」など)

- その性格を読み取り、「良いところ」に気づく

- 自分の言葉でほめてみる/メモに書いてみる

- 自分にも当てはめて「内省」するプレイスタイル

🌟特徴・魅力

- 一人でもプレイできる“自己理解系”の珍しいボードゲーム

- キャラになりきることで照れずに褒め言葉を出しやすい

- 自己肯定感・共感力・言語化力を育てる構造

👥どんな人に向いてる?

- 自分の長所がわからない・自信を持ちたい人

- 他者を肯定的に見る練習をしたい人

- 教育現場・療育・ワークショップなどのツールとして使いたい方

教育現場で注目されるボードゲームの活用法

教育現場において、非認知能力の重要性が再評価される中で、ボードゲームが新たな教材として注目を集めています。これまでの学校教育は、計算や文字といった認知能力を中心に進められてきましたが、近年では「人と協力する力」や「失敗しても前向きに行動する力」のような目に見えにくい能力を育てることも求められています。

このような背景から、グループ学習やアクティブラーニングにボードゲームを取り入れる学校が増えています。特に、小学校低学年においては、話し合いや協働作業に慣れるための導入教材として活用されることが多く、ゲームを通じて自然なコミュニケーションが生まれる効果が確認されています。

ボードゲームを使えば、子どもたちは「考える」「話す」「聞く」だけでなく、「待つ」「譲る」「認める」といった行動も経験することができます。単にルール通りに進めるだけではなく、集団の中で自分の役割を理解したり、他人の意見を尊重する姿勢が育つのです。これらはすべて、非認知能力の発達に深く関係しています。

一方で、教育現場で使用する際にはいくつかの注意点もあります。すべての子どもがゲームに積極的に参加できるとは限らないため、進行や内容の調整、ルールの柔軟化が必要な場面もあります。また、教師自身がゲームの意義や進め方を理解していないと、ただの娯楽として終わってしまうリスクもあります。導入には準備と工夫が欠かせません。

ボードゲームで身につく力と将来の可能性

ボードゲームで得られる力は、一時的な遊びの範囲にとどまるものではありません。実際には、将来の社会生活や職業スキルにもつながる、さまざまな非認知能力が育まれます。知識やテストの点数では測れない「人間力」としての土台づくりに、ボードゲームが貢献できるのです。

たとえば、ルールを理解して順番を守ることは、自制心や自己管理能力に直結します。また、ゲームの中で相手の出方を読む力は、先を見通す力や論理的思考力にもつながります。このような力は、将来チームで働く場面やプロジェクトを進めるうえで欠かせないものです。

さらに、複数人でのプレイによって育まれるのが、コミュニケーション力や協調性です。相手と交渉したり、助け合ってゴールを目指したりする場面では、自分の意見を伝えながらも相手を尊重する姿勢が必要になります。この経験を重ねることで、人間関係の基礎が自然と築かれていきます。

将来の可能性という視点で見ても、これらの力は非常に重要です。たとえば、今後の社会では「正解のない課題」に取り組む機会がますます増えていくと予測されています。そうした中で、自ら考え、試行錯誤を繰り返しながら行動する力は、学校の成績以上に評価される時代が来ています。

また、自己肯定感の土台がある子どもほど、新しいチャレンジにも前向きに取り組める傾向があり、失敗を恐れずに行動する姿勢が将来の可能性を広げてくれます。ボードゲームの中で得られる「成功体験」「納得できる失敗体験」は、そうした挑戦意欲を下支えする要素となります。

このように、ボードゲームで身につく力は、ただの娯楽では終わらず、将来の成長や社会との関わり方に大きな影響を与える存在です。

非認知能力を育てるボードゲームの選び方

非認知能力を効果的に育てるには、ただ何でもいいボードゲームを選ぶのではなく、目的に合った内容を見極めて選ぶことが大切です。子どもの性格や発達段階に応じて適切なゲームを選べば、より自然な形で楽しみながら力を伸ばすことができます。

まず確認しておきたいのは、ゲームの目的やルールが「思考力」や「感情のコントロール」に働きかける内容かどうかという点です。例えば、自分の行動がチーム全体の結果に影響する協力型のゲームであれば、他人を思いやる気持ちや責任感が育ちやすくなります。

また、勝敗が単純でないゲームや、運と戦略の両方が必要なものもおすすめです。こうしたゲームは、失敗を恐れずに挑戦し続ける姿勢や、先を見通して行動する計画性を育てるのに役立ちます。難しすぎると飽きてしまい、簡単すぎると学びが薄れてしまうため、「少し考えないと勝てない」くらいのバランスがちょうど良いでしょう。

さらに、プレイ人数や時間も重要です。短時間で終わるものは集中力や反応力を鍛えるのに適していますし、じっくりと時間をかけて進行するゲームは持続力や自己調整力が鍛えられます。状況に応じて使い分けることで、育成したい非認知能力を意識的に伸ばすことが可能になります。

そしてもう一つは「繰り返し遊びたくなる楽しさ」があるかどうかです。子どもが主体的に遊びたがるゲームは、それだけ学びの機会も多くなります。褒められる場面が自然にあるような設計のゲームを選べば、自己肯定感も高まりやすくなります。

このように、非認知能力を育てるためには、ただ遊ぶのではなく、どのような力がそのゲームで伸びるかを見極める目が求められます。適切なゲームを選ぶことで、日常の中に自然と学びの時間を取り入れることができるでしょう。

ボードゲームで非認知能力を身につけ方のまとめ

- 遊びを通じて感情コントロール力を育てる

- 他者と協力しながら問題解決力を伸ばす

- 家庭内の遊びで日常的に非認知能力を促す

- 自分の考えを肯定されることで自己効力感が育つ

- 勝敗以外の価値を認める経験が自己肯定感に繋がる

- 失敗を繰り返すことで粘り強さが養われる

- 年齢に合ったゲーム選びが成長の鍵となる

- 幼児期は想像力を刺激するルールが効果的

- 学校現場でも集中力や協調性向上に使われ始めている

- 実体験に近いごっこ遊びが表現力を高める

- 褒められる体験が内面的な成長を促す

- リスクと判断のバランス感覚が自然と身につく

- 一人遊びでも非認知的な効果は期待できる

- 生活に根ざした遊びこそが継続的な効果を生む

- 遊びの選び方ひとつで育つ力が大きく変わる